Il y a toujours chez Rohmer une virtuosité du réalisme. Non content de la justesse qui émane de ses personnages et des dialogues qu’ils échangent, il offre en outre de sublimes portraits de femmes, qui savent faire honneur à un genre souvent caricaturé ou relégué au second plan par les cinéastes. A cet instant de l’histoire du cinéma français, tous les regards convergent en effet vers Jean-Pierre Léaud ou Jean-Paul Belmondo, et ce ne sont pas les noms de Marie-France Pisier ou Anna Karina qui représentent, en dépit de leur réputation, une concurrence sérieuse. Rohmer, pourtant, cueille des visages de femmes comme des fleurs, avant de les illuminer : il leur laisse l’immensité de l’écran comme champ pour s’exprimer pleinement, et le résultat en est inimitable.

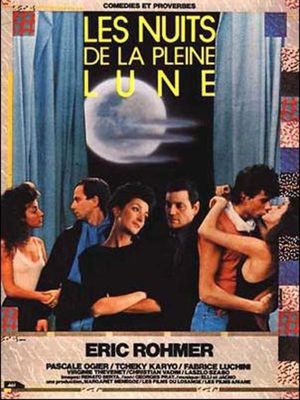

Portraits de femmes donc. Portraits de femmes dans toute leur complexité et leur subtilité, rendant grâce à leurs émotions comme leurs réflexions. Portraits faits de milles reflets qui se renient et se répondent. De l’héroïne de Ma Nuit chez Maud, forte, assertive, cultivée et raisonnée mais non exempte de vulnérabilités dans les fiers replis de sa psychologie ; à celle de Le Rayon Vert, à fleur de peau, instable et fuyante, pareille à une feuille d’automne au vent que l’on croit toujours prête à se craqueler, mais enfin inébranlable dans ses convictions ; elles sont parfois transcendantes, parfois agaçantes, toujours sublimes – et cette ambivalence, Pascale Ogier semble l’incarner dans Les Nuits de la pleine lune mieux que personne. Agitée, nerveuse même, incapable de tenir en place, sûre d’elle jusque dans ses égarements, son personnage de Louise a bien de quoi faire tourner les têtes.

Louise. Tout pour plaire, tout pour déplaire. De sa voix haute perchée, qui rappelle sans mal les doublages de dessins animés, à son nez un peu trop droit qui frôle sans les franchir les limites du disgracieux, en passant par sa coiffure ambitieuse qui évoque irrésistiblement l’appellation de « choucroute », elle pourrait être ingrate, si malgré tout elle ne dégageait pas une telle énergie aux accents sexuels mais jamais provocateurs, un tel pouvoir de séduction dont les accrocs ont bien plus de charme que les visages lisses et les vêtements élégants des autres femmes de son entourage. Bien qu’elle reste une figure largement superficielle dans son traitement, et que l’on perçoive plus ses caprices aux accents boudeurs que la pertinence de ses réflexions, elle n’en a pas moins beaucoup à dire sur l’émancipation de la femme, elle qui sait ce qu’elle désire et n’a pas peur de le poursuivre. Si ses doutes et ses erreurs peuvent suggérer le contraire, ce serait oublier la formidable affirmation d’elle-même qui imprègne tous ses actes : se tromper n’empêche point d’être fidèle à soi-même.

A ses côtés, le mirifique Octave, incarné par un Fabrice Luchini dans toute la splendeur de ses postures. Personnage impétueux et charismatique, à l’esprit agile et acéré, à la prose revitalisante, il représente pour Louise le parfait compagnon, le parfait wingman lui renvoyant la balle avec brio dans l’arène sociale qui est leur terrain de jeu. Comme si souvent dans ce genre d’amitié, dans lequel la complicité finit par prendre des proportions démesurées, les contours en deviennent ambigus, sensuels… La question de briser le mur de la chasteté se pose alors, car qu’est-ce qui sépare encore l’amant de l’ami ? D’autant que face à lui, Rémi, le compagnon légitime de Louise, fait bien pâle figure. Inconsistant, insipide presque, rien dans son caractère ni son physique ne vaudrait qu’on s’y attarde. Pourtant, comme si souvent dans la réalité, il s’est attaché une femme dont l’éclat le dépasse et l’irrite, et si ses sentiments à son égard sont sincères, il est pourtant bien évident qu’il n’a en aucun cas l’envergure pour la gérer ni la vivacité pour la stimuler suffisamment pour la tranquilliser. Cette injustice, naturellement, n’échappe pas aux yeux d’Octave.

C’est qu’enfin Louise et Octave sont de la même farine. Amoureux de la ville, amoureux de la nuit, amoureux de l’effervescence, incapables de s’épanouir s’ils ne se sentent pas au centre du monde, ils placent – et cela a du moins la vertu d’être honnête – leurs désirs et leurs egos au-dessus du reste. Sont-ils pour autant détestables ? Bien au contraire : agaçants par moments peut-être, mais dépourvus d’hypocrisie. Forts de qui ils sont, ils ne se cherchent ni excuse ni substitut, ne se dédouanent en rien de la responsabilité de leur vie et ne cherchent pas de sources de valorisation extérieures – ce qui explique sans doute leur affairement perpétuel, puisqu’il faut continuellement renouveler ses raisons d’avancer. Ils brûlent d’un même éclat, d’une même soif d’indépendance – à la différence que lui peut s’accorder d’avoir une famille dans ces conditions, puisque la vie et la société ont si scandaleusement permis à l’homme de conserver une relative autonomie après l’enfantement – et ils hantent Paris comme des apparitions insaisissables. C’est là toute leur beauté, et simultanément toute leur faiblesse, car à voler ainsi seul dans le ciel du soir, on a bien peu de résistance à offrir aux brusques coups de vent.

On est pourtant bien poussé à voir, dans l’ultime développement du film, une leçon, un retournement contre son personnage principal, revenu de ses errements pour se retrouver face au prix à payer. Rohmer le moraliste, alors ? Après tout, il a bien laissé dans son sillage les Six contes moraux... Il est décevant, pourtant, de l’imaginer conclure par une condamnation facile et presque lâche de sa protagoniste, comme cherchant à s’en absoudre. A quoi bon l’avoir rendue si belle, si c’est ensuite pour la tourner en dérision ? A moins que, depuis le début, il eut fallu prendre au premier degré le ridicule qui la rend si charmante. De manière plus problématique encore, il est gênant de songer à l’issue de Ma Nuit chez Maud comme à une prise de position en faveur de la mièvrerie face à l’assertion. Cette figure si moderne, si inspirante, qui finit invalidée et renvoyée à la solitude, sans doute parce qu’elle peut bien se débrouiller seule, après tout... Ou au contraire faut-il y voir une ironie déçue vis-à-vis de son personnage masculin, qui fait le choix le moins menaçant pour son ego de mâle ? Pour revenir à nos Nuits de la pleine lune, ce seraient alors la petitesse et le caractère circonstanciel des sentiments initialement proclamés par Rémi qui seraient objet de désabusement ? Cela semble, pourtant, un peu tiré par les cheveux.

Premier ou deuxième degré, la logique est en tout cas bien compréhensible pour qui connaît assez les hommes pour savoir combien souffrent du syndrome du chevalier blanc. S’il est un point commun indéniable entre les deux films, c’est bien celui-ci : les femmes fortes, affirmées, les femmes qui se prétendent l’égal des hommes en somme dans les schémas traditionnalistes, celles-là impressionnent, dans le bon comme le mauvais sens du terme. Fascinantes mais intimidantes, les personnages masculins les désirent mais prennent peur s’agissant de s’engager avec elles. Conscients qu’elles ne savent se contenter de la médiocrité, qu’elles demandent des efforts sans cesse renouvelés, craignant de n’être pas à la hauteur du défi qu’elles représentent, peut-être ? Ils lui préfèrent la poseuse sans angles saillants ou l’oisillon tombé du nid qu’ils pourront protéger (et par-là dominer) pour mieux gonfler leur ego. C’est, pour qui réclame l’empowerment de la femme, un spectacle qui laisse un goût aussi amer que familier…

Dans le bruit et les rires, dans les danses et les étreintes, ce sont toujours, en fin de compte, des portraits de solitude que peint Rohmer.