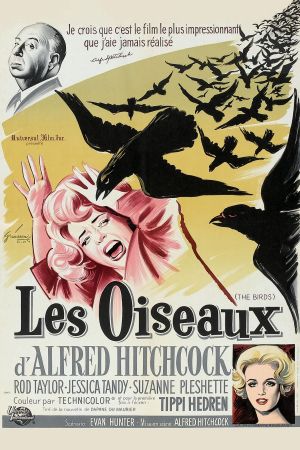

Dans l’immense et excellente filmographie de Alfred Hitchcock, je garde une importante affection – difficilement justifiable au regard de critères objectifs – pour Les Oiseaux, dont le style tranche radicalement avec les autres oeuvres majeures du maître du suspens et qui conserve, malgré tout, un charme indéniable. En délaissant la complexité de ses précédents films au profit d’un scénario plus épuré et simpliste mêlant horreur et fantastique, le cinéaste tenta un pari assez osé qui fut sans doute permis par le succès commercial et critique – du moins en Europe – d’un Psychose encore relativement récent et frais dans les esprits. Comme il eut l’occasion de le faire à deux reprises par le passé, Hitchcock puisa à nouveau dans les écrits de Daphné du Maurier pour trouver le sujet et l’inspiration nécessaire à la réalisation du projet. Désormais, il n’est plus question d’une « banale » histoire locale de meurtre sordide sous fond de complexe œdipien et autres joyeusetés mais d’attaques violentes répétées perpétuées par des volatiles enragés à l’encontre des humains annonçant, ni plus ni moins, l’apocalypse. Changement d’échelle complet.

On le sait, le fait de partir d’une situation assez quelconque pour introduire petit à petit le thème ou la problématique principale constitue un cheminement logique et récurrent des longs-métrages du réalisateur. C'est pourquoi il n'y a rien d’anormal à voir le récit démarrer sur une histoire sentimentale des plus habituelles qui occupera toute la première partie du film. Mélanie Daniels, belle et riche jeune femme un peu sotte sur les bords, s’éprend de Mitch Brenne ; un avocat rencontré dans une boutique d’oiseaux à San Francisco au détour d’une séance shopping. Désireuse de lui offrir un couple d’inséparables après un jeu de séduction rudement bien mené entre les deux personnages, celle-ci décide de lui apporter le cadeau en main propre directement à l’endroit où il passe le week-end avec sa famille : une petite bourgade californienne au cadre idéal et qui présente l’immense avantage d’être d’une tranquillité absolue.

Hélas, elle ne va pas le rester.

Fidèle à sa méthode, Hitchcock fait monter la tension progressivement tout au long de ces premières séquences en associant les sentiments de sérénité et d’insouciance apparents à l’attitude – de plus en plus menaçante – des oiseaux ; le calme avant la tempête d’une certaine façon. Cette sensation qui se veut d’abord intrigante puis oppressante monte crescendo au fur et à mesure des minutes qui défilent et finit, en toute logique, par conduire à l’inévitable durant la seconde moitié du film. L’occasion pour nous d’assister à des scènes surréalistes se déroulant dans des situations et lieux communs – l’anniversaire d’une gamine, une sortie d’école périlleuse… – et qui atteignent leur apothéose dans un final à la vision plus que pessimiste : à la fois glaçante et apocalyptique. Rien que ça.

Ici, le « Plus réussi est le méchant, plus réussi sera le film » se confirme. La grande originalité de l’œuvre tient sans doute à cette idée de génie et sûrement novatrice pour l’époque qu’est le fait d’avoir transformé un animal « inoffensif » pour l’Homme en créature brutale et agressive. Ici, l’antagoniste principal n’est pas un pervers psychopathe ni un monstre aux pouvoirs surnaturels mais bien une bête incapable de tenir un couteau et mortelle avant tout – à l’inverse d’un Dracula par exemple. Surtout, le réalisateur laisse constamment le spectateur dans le doute et dans l’interrogation en restant évasif sur de nombreuses questions : quel est le lien entre cette jeune fille blonde et les volatiles ? Pourquoi ces derniers se montrent-ils agressifs ? Rien n’est expliqué, et c’est peut être mieux comme ça : la porte est ainsi ouverte aux interprétations les plus folles.

En dépit d’un changement de genre assez visible au regard de ses précédentes productions, Les Oiseaux conserve certains traits inhérents à ce qu’on pourrait appeler le « style hitchcockien ». Le plus remarquable étant bien évidemment l’habituelle héroïne blonde, en soit peut être pas des plus intéressantes en comparaison du personnage campé par Eva Marie Saint dans La Mort aux trousses par exemple, mais interprété par une excellente Tippi Hedren qui tient là son premier – et malheureusement un de ses rares – grand rôle. On ne peut être que frustré par la tournure de sa carrière ; brisée, paradoxalement, par l’homme qui lui ouvrit les portes du métier. Quant au reste du casting, Rod Taylor est relativement bon en tant que courageux play-boy séducteur (qui n’est pas sans rappeler un certain Cary Grant), Jessica Tandy incarne à merveille la figure de la mère castratrice – à la fois autoritaire et aigrie – que l’on retrouve fréquemment dans les œuvres du cinéaste et Suzanne Pleshette se veut admirable dans le rôle d'Annie, institutrice entretenant une relation ambiguë avec le Don Juan au rabais cité plus haut. Sans doute est-ce cette ambiguïté et cette complexité qui manquent un peu à l’héroïne principale. En outre, le soin apporté à la mise en scène dans sa globalité témoigne à nouveau du degré de perfectionnisme voulu par le réalisateur. Chaque plan paraît élaboré de manière minutieuse au préalable et à ce titre, la séquence se déroulant dans la station essence constitue un modèle d’angoisse et de tension.

Mais alors comment expliquer une appréciation aussi mesurée pour le film (7,4 à l’heure où j’écris ces lignes, ce qui reste bon malgré tout mais insuffisant pour un Hitchcock) alors que, dans le même temps, les Psychose, Fenêtre sur Cours et autres Sueurs Froides tutoient les plus importants chefs-d’œuvre du septième art ? Il serait sûrement judicieux de se référer à sa date de sortie pour obtenir un élément de réponse : 1963. Ainsi, rien d’illogique à constater que les effets spéciaux, impressionnants et novateurs à l’époque, soient aujourd’hui légèrement désuets (les oiseaux empaillés tirés par des marionnettistes) ; sans pour autant qu’ils paraissent grotesques ou ridicules à mon sens, pour peu que l’on soit un minimum captivé par l’effrayant spectacle qui se déroule sous nos yeux. Notons également des choix audacieux qui ont sans doute dû rebuter une partie du public : l’absence de réelle bande son au profit du bruit strident et glaçant des volatiles ou encore le fait que le récit prenne tout son temps pour mettre en avant sa dimension horrifique (deux partis pris artistiques indéniables pour le coup).

Ces imperfections, rédhibitoires pour certains, ne m’ont pas poser grand problème et je garde un souvenir impérissable de mon premier visionnage ; entre frissons et fascination pour cette œuvre si singulière dans la filmographie d’un réalisateur aussi important que Hitchcock.