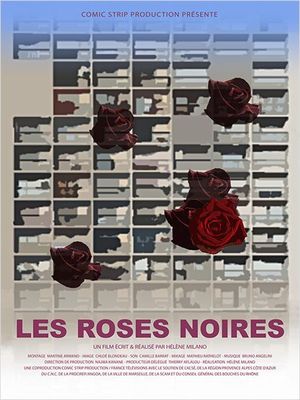

Ce documentaire est précieux pour l’audiovisuel français. Tout d’abord, parce qu’il parle de la difficulté pour une femme de grandir dans une cité, et que c’est un sujet bien trop peu abordé dans les médias. Ensuite, car le travail de la réalisatrice Hélène Milano est apolitique, et que Les Roses Noires n’est pas un documentaire engagé. Il a seulement vocation à donner la parole à de jeunes habitantes de cités du 93 ou du nord de Marseille. Enfin, car on écoute des jeunes femmes de 13 à 18 ans nous confier en toute honnêteté, des témoignages d’une maturité et d’une clairvoyance impressionnantes.

Toute l’attention est donnée à ces adolescentes. Ni Hélène Milano, ni aucun des membres de son équipe n’apparaissent à l’écran. Il n’y a aucune voix off pour compléter les témoignages des jeunes femmes. Mieux, très peu de questions posées à ces jeunes femmes sont laissées au montage. Seules leurs paroles comptent. La mise en scène est centrée sur ces héroïnes : beaucoup de plans dans leurs quartiers ou en intérieur chez elles, des cadres intimistes qui permettent d’interpréter leurs regards et leurs expressions faciales, un montage qui alterne avec brio les entretiens avec des plans courts pour imager leurs propos. On entre même un peu dans la vie de ces jeunes femmes grâce au tournage de scènes de leurs vies quotidiennes : cours de sport, profession, club de danse.

Le scénario cependant, ne s'intéresse pas exclusivement à l'enfance de ces adolescentes, puisque dans le premier tiers du documentaire elles partagent surtout une réflexion autour du langage des quartiers. Les témoignages sont très intéressants, mais peu originaux. Ils sont souvent assez éloignés du cœur du sujet sur la féminité. Il n’empêche que cette première partie permet de bien comprendre le contexte social dans lequel évoluent ces jeunes femmes.

Moi je ne suis pas devenu garçon manqué comme ça, je ne suis pas devenu agressive du jour au lendemain - Moufida (16 ans)

Puis le sujet est abordé, et ces jeunes femmes nous donnent une véritable leçon. Non seulement le poids de la société patriarcale dans les cités est démontré par des exemples concrets, des témoignages qui sont cohérents entre eux et se recoupent ; mais en plus des observations fines viennent argumenter les réponses de ces adolescentes aux questions d’Hélène Milano. Ainsi, on réfléchit sur le vocabulaire que l’on emploie tous les jours, les valeurs morales de notre société, le jugement d’autrui, les médias, la lâcheté et l’hypocrisie. Il est impossible de ne pas s’identifier à l’une de ces femmes ou feindre de ne pas avoir déjà été témoin de situations qu’elles décrivent. Leurs présences à l’écran sont puissantes et ne laissent pas le spectateur indifférent.

Il est très encourageant de voir au générique de fin le financement et toutes les aides dont a pu bénéficier ce documentaire, cela donne de l’espoir et prouve que la France n’a pas complètement abandonné ses quartiers :

- France Télévisions en part coproduction et part antenne

- l’Agence Nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé), à l’aide de ses moyens destinés à financer les programmes d'action de développement social des quartiers prioritaires

- le CNC à travers le Fonds images de la diversité

- la Région PACA grâce au fond de soutien à la création et la production cinématographique et audiovisuelle

- la Procirep/Angoa à travers leurs aides à la création

- la SCAM avec les bourses Brouillon d'un rêve d'aide à l'écriture

- la Ville de Marseille