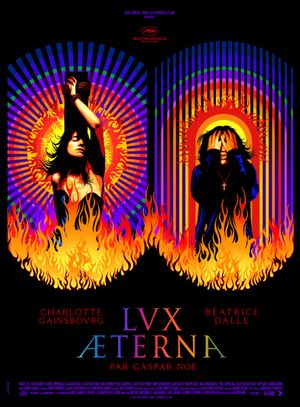

Moyen-métrage de 50 min, Yves Saint-Laurent, projet hybride et mise en abîme, labyrinthique et bruyant, délectable et insoutenable : c’est Lux Aeterna, nouveau film de Gaspar Noé, cinéaste tant décrié, tant salué, tant admiré mais tant détesté.

Pour ma part, fervente admiratrice de Gaspar Noé, je conçois qu’il puisse choquer : dans Lux Aeterna, sa façon épileptique et nihiliste — d’aucuns diront jusqu’au boutiste — de filmer ses actrices dérangera, rebutera, fera scandale. Mais chez Noé, il faut lire le projet en tant que tel, comme métaphore ou comme allégorie, c’est selon.

Bien loin des longueurs qui m’avaient déçue dans Love, et bien loin aussi de la virtuosité de la scène de danse de Climax, Lux Aeterna se trouve dans un juste milieu entre agréable et rebutant, entre logorrhée et assourdissement, entre ténèbres et lumières.

L’histoire d’abord : déjà, compliqué d’en parler. Il y aurait tant de micro-histoires dans ce drame humain ayant pour scène un plateau de cinéma : une mère appelle sa fille, la baby-sitter ne répond pas, une fille fait taire son père, le producteur est dépassé et l’équipe est éreintée. Charlotte Gainsbourg, l’effrontée, les cheveux bruns effilés, une diction lente et mélancolique, pleine conscience de son statut de star (saluons, en prime, le sac en bandoulière Yves-Saint-Laurent qui l’accompagne dans tous ses mouvements : pari tenu du film publicitaire pour Noé, engageant mannequins et vêtements marqués YSL) et rires embaumés de vin rouge. Béatrice Dalle, tempétueuse et bavarde, Betty Blue chez Beneix et cannibale chez Claire Denis, dans l’acmé de son rôle : elle ne joue presque plus et parle comme en interview, rit, hésite, ricane, grogne presque. Les deux femmes, cinquantaine rugissante et parcours cinématographique hors pair, s’offrent un triptyque avec Noé, dans la première moitié du film : l’une joue, l’autre réalise un film, de part et d’autre du split screen, dans une conversation à coeur ouvert où Béatrice parle, parle, parle encore. Alors que des assistants tournent autour d’elles, ce que l’on remarque le plus est la lumière chaude et en même temps troublante car pleine de contrastes, rougeoyante et en même temps sombre, qui entoure les deux actrices. On note l’obsession de Gaspar Noé pour le rouge, visible depuis Carne, puis le tournage de la scène commence et tout vire au drame, tout se détraque.

Le film, en terme de construction, se sépare en trois phases : conversation, préparation, tournage d’une scène au cœur d’un film fictif, réalisé (alors que, malheureusement, cela n’existe pas encore) par Béatrice Dalle. Conversations, préparation, tournage : ici réside le tour habile d’une mise en abîme (peu subtile, à vrai dire) par Noé du processus de tournage. On l’imagine aisément être celui devant lequel conversent — improvisent, d’après le dossier de presse — Charlotte et Béatrice, être l’œil voyeur qui, par le personnage de Félix Maritaud, s’empare de la petite caméra pour en réaliser un « making of » ou encore s’immiscer, comme chef maquilleur ou producteur véreux, au sein de la loge, observant les seins nus des actrices, polyglottes, blondes et perdues, lésées dans leur contrat et parées de robes Saint-Laurent. Drôle de surprise que de revoir les visages d’Abbey Lee et de Karl Glusman, précédemment découverts dans The Neon Demon. C’est tout un microcosme, avec son jargon, ses repères et ses tensions, que Gaspar Noé filme, ou plus précisément met en lumière : c’est là où le film prend tout son sens. Il s’agit bel et bien de filmer le cinéma, dans un trip apocalyptique, sur fond de Dies Irae et de citation mi-snob mi-émouvante de Carl ou de Jean-Luc, entendez Theodor Dreyer et Godard, à grands renforts de « flicker », technique de stroboscopie lumineuse et de police d’écriture gothique.

Sorcières : la puissance invaincue des femmes disait Mona Chollet dans son essai féministe en 2018 : ici, Gaspar Noé s’ancre dans la lignée de celles et ceux qui se frottent à ce thème, topos littéraire et cinématographique des sorcières. Cependant, l’affaire des poisons, Salem ou le maccarthysme, Noé n’en a que faire : s’il y a sorcière (« t’as déjà brûlé sur un bûcher, toi ? » demande Béatrice Dalle), il y a surtout le son et la vidéo qui déraillent, et un quart d’heure de folie ingénieuse sur fond de Mozart — gare aux acouphènes —, où les chefs op s’énervent, où Charlotte brûle, sublimée et clouée au pilori (métaphore chrétienne, Christ en croix, et caetera) où Béa pleure, jusqu’à la psychose visuelle. Difficilement supportable mais carrément fascinant, c’est peut-être la formule qui convient à Noé et qui résume la quintessence de son cinéma, cette fois-ci loin de la sacro-sainte trinité de la violence physique, du sexe et des hallucinations, mais peut-être plus près de ce qui compte vraiment : l’image en tant que telle, la persistance rétinienne et les effets visuels, qui font qu’en voyant Lux Aeterna, ce n’est pas le fond qui marque, mais bien cet état de transe visuelle dont personne ne sort indemne.