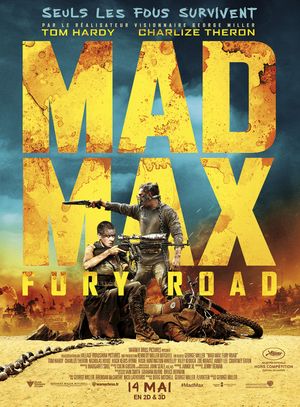

Parmi les milliers de films que j’ai visionnés, Mad Max: Fury Road occupe une place rare et sacrée. Il est mon deuxième film préféré de tous les temps, une œuvre qui transcende les frontières du cinéma pour devenir un tableau vivant, un poème en mouvement, une frénésie orchestrée. Chaque fois que je le regarde, une question me hante : comment George Miller a-t-il pu concevoir un tel prodige ? Comment les pièces de ce puzzle démentiel ont-elles pris forme dans son esprit ?

Ce qui impressionne d’autant plus, c’est que Fury Road s’inscrit dans l’univers de la saga Mad Max – une série déjà culte – mais se distingue par une rupture audacieuse avec ses prédécesseurs. George Miller, le réalisateur, a osé réinventer son propre univers, délaissant les conventions pour plonger tête baissée dans une expérimentation totale.

Nous, cinéphiles nostalgiques, souvent prompts à fustiger le cinéma du XXIe siècle, nous accrochons aux âges d’or des années 70 à 90. Nous défendons nos classiques avec un zèle presque religieux, méfiants envers les reboots, les suites et les ambitions mercantiles de l’industrie contemporaine. Et pourtant, voilà un septuagénaire qui défie le système, seul contre tous, pour créer un film qui, loin de se contenter de marcher dans les pas de ses prédécesseurs, trace une route unique dans l’histoire du cinéma.

Fury Road est un hommage à la radicalité artistique. Merci, George Miller, de ne pas avoir cédé à la facilité ou aux compromis. Merci d’avoir livré une œuvre sincère, furieuse, vibrante.

Un opéra mécanique : poésie et fracas

Fury Road n’est pas seulement une succession de scènes d’action – bien que celles-ci soient époustouflantes. C’est un ballet mécanique, un opéra de fer et de poussière. Le film est construit autour d’un seul axe narratif : une course-poursuite effrénée à travers le désert. Cette simplicité est sa force. Le scénario, minimaliste, agit comme un écrin pour la vraie star du film : le mouvement.

Ce mouvement est à la fois physique et émotionnel. L’action ne s’interrompt presque jamais, mais ce chaos apparent cache une précision chirurgicale. Les plans se succèdent avec une lisibilité exemplaire, défiant les blockbusters contemporains noyés sous une avalanche de CGI illisible. Ici, tout semble tangible : les cascades sont réelles, les explosions palpables, et chaque nuage de poussière est chargé d’une intensité viscérale.

Chaque arrêt sur image mérite d’être encadré. Chaque plan pourrait être un fond d’écran, une peinture, une œuvre exposée dans un musée. C’est une ode visuelle à l’extravagance, une esthétique de l’excès qui ne cherche pas à convaincre de sa vraisemblance, mais impose une vérité implacable dans ce monde post-apocalyptique. Dans l’univers que George Miller dépeint, tout ce que nous voyons est non seulement possible, mais nécessaire.

Furiosa, ou la réinvention du héros

Dans cet univers brut et cruel, émergent des personnages qui transcendent leurs archétypes. Si Max Rockatansky, incarné par un Tom Hardy lacéré par ses traumatismes, reste l’âme errante de la saga, c’est Charlize Theron, dans le rôle de Furiosa, qui captive. Guerrière amputée, elle est la boussole morale et émotionnelle du film.

Furiosa n’est pas une héroïne de pacotille, conçue pour flatter des attentes superficielles. Elle est complexe, puissante, brisée, et son combat transcende le cadre du film. À travers elle, Miller explore des thématiques profondes : l’émancipation, la rédemption, et la quête de sens dans un monde qui s’effondre.

Ce féminisme incarné est d’autant plus marquant qu’il tranche avec la virilité brute des précédents films. Les femmes de Fury Road ne sont pas des figures passives. Qu’il s’agisse des épouses d’Immortan Joe ou des matriarches armées, elles jouent un rôle actif, parfois décisif, dans l’intrigue.

L’identité par l’extravagance

Mais ce qui sublime l’expérience, ce sont les personnages eux-mêmes : fous, exagérés, mais parfaitement en adéquation avec leur univers. Immortan Joe, grotesque et terrifiant, est bien plus qu’un simple méchant. Son souffle rauque, ses masques baroques, ses rituels absurdes en font un roi-dieu tyrannique, à la fois ridicule et effrayant.

À ses côtés, le War Boy Nux, les guitaristes suspendus, les citadelles faites de pierre et de métal… Tous participent à raconter cette histoire simplement par ce qu’ils sont. L’extravagance est leur identité, et loin de faire tache dans ce monde en ruines, elle en est le ciment. Ils complètent à merveille un décor déjà parfait, et leur existence même, aussi singulière soit-elle, est une affirmation : oui, c’est ainsi que ce monde fonctionne, et oui, nous y croyons.

Une esthétique du chaos

Visuellement, Fury Road est une œuvre d’art. Le choix de tourner en plein désert namibien donne au film une authenticité rare. La palette de couleurs, saturée et flamboyante, contraste avec les tons grisâtres souvent associés au post-apocalyptique. Chaque plan est un tableau : les cieux orangés, les ombres portées sur le sable, les silhouettes grotesques des véhicules bricolés.

Ces derniers méritent une mention spéciale : véritables extensions des personnages qui les conduisent, ils incarnent la dégénérescence et la survie dans ce monde impitoyable. Chaque voiture, chaque camion est un monstre d’acier doté d’une personnalité propre.

Une symphonie furieuse

Le film est porté par la bande-son de Junkie XL, une musique qui mêle percussions tribales, guitares électriques et cordes nerveuses. Elle martèle le rythme effréné du film, plongeant le spectateur dans une transe quasi hypnotique. La présence du Doof Warrior, ce guitariste suspendu à son char d’assaut, est l’incarnation visuelle de cette folie sonore.

Mad Max: Fury Road est une offrande rare et furieuse au cinéma. Ce n’est pas une œuvre qui s’inscrit dans le marbre d’un musée, mais un cri primal, une explosion de couleurs, de sons et d’idées qui s’abat sur vous avec la force d’un ouragan. Il n’est pas là pour simplement raconter une histoire, mais pour la graver dans votre esprit, viscéralement, brutalement, et avec une beauté qui défie toute logique.

C’est un film qui nous rappelle pourquoi nous aimons le cinéma : parce qu’il peut transcender la réalité, nous emporter dans un autre monde et nous en revenir changés. Ici, chaque personnage, chaque véhicule, chaque nuage de sable, est une note d’une symphonie furieuse, une lettre d’un alphabet inconnu mais universel. George Miller ne réalise pas un film ; il construit un mythe, un rêve fiévreux qui persiste bien après la fin.

Fury Road n’est pas seulement un chef-d’œuvre. C’est une œuvre rare qui laisse sur son passage un sillage de flammes, marquant non seulement l’histoire du cinéma, mais aussi ceux qui l’ont traversé. C’est un cri dans le désert, une preuve que la folie peut être belle, et que l’art, parfois, atteint une perfection qu’on ne peut qu’admirer avec un mélange de gratitude et de vertige.