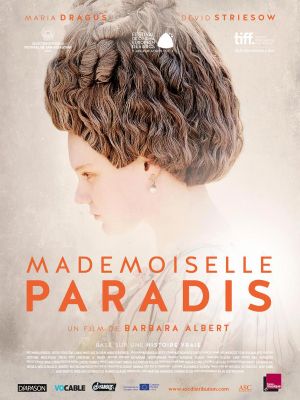

Cour impériale de Vienne, 1777. Mademoiselle Paradis (« ... von Paradis », aurait précisé son père, conseiller auprès de l’impératrice) est une pianiste virtuose. Virtuose mais (tant nos a priori aussi étroits que solides sont prompts à opposer don et handicap) aveugle. Le film s’ouvre sur son petit visage, écrasé par une monumentale perruque ternie par la poudre et s’élevant au-dessus de son front comme un immense soufflé glacé fait de toiles d’araignée. Traversé, emporté, chaviré par la course des doigts sur le piano, le petit visage frémit, se tord, se pâme, les yeux roulent en tous sens et les lèvres se soulèvent, sous l’élancement de spasmes légers, le tout dans l’inconscience du caractère visible du visage qui peut toucher spécifiquement les aveugles. Maria Theresia Paradis ne déclarera-t-elle pas, sous le coup de l’aveuglement qui l’affecte depuis l’âge de trois ans : « Si l’on ne voit pas, on ne nous voit pas... »... De fait, c’est sa mère qui, toujours au plus près d’elle, lui dicte à voix basse les expressions et le maintien qui doivent être les siens : « Referme ta bouche ! Tiens ta tête droite ! Souris ! ». L’actrice allemande Maria Dragus, déjà repérée dans « Baccalauréat » (2016), de Cristian Mungiu, mais ici métamorphosée par le mal qu’elle incorpore véritablement, livre une composition saisissante. Dans le dernier des cinq longs-métrages qu’elle a précédemment tournés, « Les Vivants » (2014), la réalisatrice autrichienne a déjà prouvé qu’elle savait ne pas détourner son regard de la laideur, alors celle du passé. Dans cette scène d’ouverture, sans doute pour faire bonne mesure, la cour qui scrute la jeune prodige d’un œil impudique - quand elle ne va pas jusqu’à la flairer... - est elle-même composée de visages distordus, profondément inexpressifs, au mieux, ou affreusement grimaçants, au pire ; plus nobles dégénérés qu’aristocrates de papier glacé. Du moins la frontalité manichéenne entre la foule et son monstre est-elle d’emblée broyée.

Adaptant le livre d’Alissa Walser, « Au commencement la nuit était musique » (2010, 2011 pour la traduction française), Barbara Albert met en scène des personnages ayant historiquement existé : Maria Theresia Paradis (15 mai 1759 - 1er février 1824, Vienne), alors âgée de dix-huit ans, et déjà applaudie, à la cour, comme « Wunderkind », enfant prodige, va ainsi croiser la route du médecin Franz Anton Mesmer (23 mai 1734, Iznang - 5 mars 1815, Meersburg), entre les mains duquel ses parents la remettent totalement, tant se sont révélés catastrophiques les bons soins prodigués par les docteurs qui l’ont précédé. Confiée à lui, hébergée dans son château parmi d’autres patients qui y vivent également, les yeux de la jeune femme vont connaître une évolution qu’on leur croyait refusée. Campé par un Devid Striesow à la présence impressionnante, le fondateur de la théorie qui porte son nom, le mesmérisme, et qui prétend s’appuyer sur le repérage et l’usage, à visée thérapeutique, d’un magnétisme circulant à l’intérieur et autour de tout être vivant, parviendra à ramener la jeune aveugle vers la lumière et vers la vision qui est attachée à sa perception. La lumière comme enjeu capital, et dont le nom, en allemand (« Licht »), occupe d’ailleurs tout le titre original.

Lumière, glorieuse, de la vision qui se fait jour et donne lieu à un nouvel apprentissage du monde et de ses objets. Lumière revenue dont on peut tenter de donner la preuve, lors de démonstrations publiques, qui soulèveront autant de réticences et de jalousies que d’admirations et d’adhésions. Lumière qui s’affiche à l’écran, d’une infinie douceur, et qui recueille les visages les plus humbles, sur fond d’un mur lépreux, comme si l’on se trouvait face à un Vermeer, de jour, ou bien face à un Georges de La Tour, lorsque la scène est nocturne et tout juste éclairée par une bougie ou la lueur de quelques braises. Lumière d’une vie renaissante qui commence à entrevoir ce qu’est « un être humain » et à se trouver en mesure, entraînée par d’autres jeunes femmes, de s’interroger sur ce qu’est la beauté d’un homme. Lumière encore incertaine, tâtonnante, mais qui se tourne avec une gratitude infiniment tendre vers celui qui a fait revenir les images...

Avec un courage que l’on ne saurait manquer de saluer, le film, cet objet qui, lui-même, sans lumière, ne serait pas, se tourne, dans son dernier mouvement, vers un questionnement de cet afflux : que vaut la lumière si cet accès au règne de la visibilité prive la virtuose de son rapport élémental, donc éminemment non-visible, aux notes et au monde flottant, non borné, de la musique ? Que vaut cette conquête d’un sens communément partagé, si cette victoire prive l’héroïne de ce qui faisait d’elle un être résolument unique ? Que vaut cette visibilité, si elle dénonce aux yeux de tous le lien par essence secret, magnétique, transférentiel avant la lettre, qui unissait la jeune patiente à celui qui avait déversé la lumière dans ses yeux et leur avait fait retrouver une stabilité ? Que vaut cette lumière, enfin, si les parents, jaloux de l’ascendant pris par celui auquel ils avaient pourtant délibérément confié leur enfant, préfèrent trancher ce lien et s’assurer de nouveau une main-mise, y compris financière, quitte à faire à nouveau se déverser l’obscur ?...

C’est à cette tragédie, la tragédie d’un sauvetage trop réussi, qu’a choisi de s’attacher Barbara Albert, la tragédie d’un paradis interdit.