Tandis qu'on discutait avec un ami il y a quelque temps de la nature du fantastique – s'agissant de démêler à peu près où celui-ci s'arrêtait et où commençaient ses proches cousins science-fiction, horreur et fantasy –, l'ami en question suggéra ce qui me parut être la définition la plus juste qu'il était possible d'en donner :

Le fantastique se caractérise par une angoisse due à la perception limitée des personnages, laquelle empêche de distinguer le réel de l'imaginaire.

Toucher du doigt le fantastique

À cette définition, une myriade d'images apparut translucide dans mes pensées : de Lynch, Mizoguchi, Tarkovski, Polanski, Carpenter, Shyamalan, Del Toro... mais tout en haut de cette pyramide de l'étrangeté débordant la perception jusqu'au vertige, indéniablement, il ne me venait que Miyazaki. De mon enfance à ce jour, nul n'a su plus que Miyazaki m'offrir de ces bulles où toute réalité perd pied dans une inondation de monstres et de merveilles, jusqu'à ce que ne reste qu'un flot d'enchantement mêlé d'effroi.

Car l'imaginaire de Miyazaki, c'est tout autre chose qu'une boule de coton rassurante : c'est une espèce de bouillon où la vie et les rêves grouillent tout emmêlés. Où les choses neuves regardées avec des yeux d'enfants sont au moins aussi souvent inquiétantes qu'elles sont enchanteresses. Où les yeux, les dents et les ventres sont trop gros. Où une chèvre qui passe et fait rire ressemble presque à un monstre. Où une tempête qui souffle souffle forcément jusqu'à manquer d'emporter le toit et les murs, et une forêt qui verdoie verdoie forcément au point de former des alcôves fabuleuses toutes peuplées de papillons, de lumière et de fleurs. Où les corps gondolent sous l'effet des émotions et des éléments affolés.

Et si j'y songe, plus encore que l'imaginaire, ce qui m'a toujours englouti chez Miyazaki, c'était surtout cela : sa matière. L'impression tantôt drôle ou tendre, tantôt répugnante et terrifiante, de voir tout gonfler, grouiller, tanguer et se tordre : les monstres, les bouches, les ventres, les machines, les habitations, etc. Plus généralement d'ailleurs chez Ghibli – Takahata mis à part, que j'aime pour d'autres raisons – et chez tous les héritiers de Miyazaki, ce que j'aime par-dessus tout, c'est cela : c'est du dessin animé, et pourtant tu sens la matière en train de remuer sous tes doigts. Tu sens des puissances incontrôlables qui grouillent sous la surface. Des puissances invisibles, monstrueuses, féeriques, divines, animales... Bref, tu sens le fantastique comme s'il avait l'épaisseur d'une substance.

Après le dernier de Yonebayashi – que j'avais trouvé tout à fait terne et inerte – et son échec commercial qui avait entraîné l'annonce de la restructuration du studio (lequel n'allait pas mourir, non, promis ! juste être démembré, désossé et bouilli !) j'ai cru un temps, tout triste, qu'avec Ghibli je venais de perdre pour toujours le bonheur singulier de cette sensation.

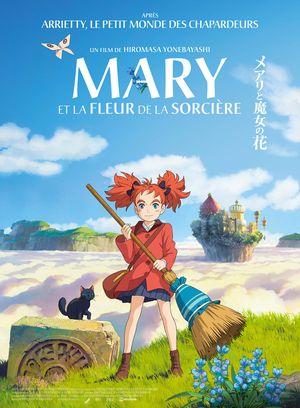

Aujourd'hui, donc, je suis heureux : parce que le même Yonebayashi vient de me la rendre, cette sensation. Et parce que son film hissé sous la toute jeune bannière Ponoc a des joues roses pleines de sang frais, où coule intact le sang du vieux père au Totoro : et il en a les yeux, les bouches, les couleurs, la vigueur, la candeur, les effusions, les sortilèges, les créatures, les intérieurs, les paysages, la matière !

Des références brassées jusqu'à ce que la singularité surgisse

Je suis heureux, parce que ça n'a pas la saveur d'un succédané mais celle d'une œuvre. Parce que, quoiqu'étant une espèce de modèle réduit de tout le cinéma de Miyazaki assemblé façon puzzle, ça réussit – comme avait réussi Arrietty – à être encore autre chose.

Alors bien sûr, le lancement d'un studio tout neuf après les échecs commerciaux de Kaguya et Marnie commandait de laisser de côté les prises de risques et de s'en tenir au pied de la lettre à la recette miyazakienne. On trouve par conséquent dans ce nouveau venu des réminiscences par wagons entiers : par-delà celle a priori la plus évidente qu'est Kiki (dont finalement ne revient que l'image de la petite fille juchée avec un chat noir sur un balai), on retrouve de façon plus prégnante :

- des impressions du Château ambulant, de Chihiro, de Ponyo : la citadelle des sorciers perchée au milieu des nuages ; les poissons géants ; les flammes qui parlent ; le cénacle des étudiants sans visage masqués d'un kanji ; les sentinelles en combinaison de plongée qui muent en nuées d'espèces de grands pélicans aqueux ; etc.

- mais aussi quelques unes de Zelda : les robots et les portes aux symboles ésotériques, tout droit tirés du Château dans le ciel digéré par Skyward Sword et par Breath of the Wild) avant de revenir au bercail ;

- voire quelques unes d'Harry Potter (cette simili Dolores Ombrage directrice de l'école des sorciers) et quelquefois de Pokémon : la scène des animaux métamorphosés, ou le grand Métamorph bleu du dernier acte.

Mais de ce fourre-tout, il finit par surgir je trouve quelque chose de singulier : une idée esthétique, qui justement est celle du foisonnement. Tout dans Mary et la fleur de la sorcière déborde : l'animation magistrale, fluide, généreuse ; les monstres, sortilèges et autres objets magiques qui défilent et ne se répètent jamais ; les décors saturés de plantes, d'animaux, de statues, de bibelots ; les détails sans nombre déclinant les motifs bleus liés à la magie ou roses liés à Mary ; etc. De temps à autre, ce débordement devient même un motif d'humour – comme lors de cette scène où un troupeau d'animaux en tout genre saute d'un toit à un autre, et que le film s'amuse à faire défiler jusqu'à l'absurde des animaux dont les sauts sont de plus en plus improbables.

Une scène en particulier me reste imprimée dans un coin de la tête, qui résume assez cette impression de tout voir déborder : on y a Mary qui vole sur son balai avec le chat noir, ceinte d'étincelles arc-en-ciel ; elle traverse une tempête puis surplombe soudain une grande vallée jonchée de fleurs, de cerfs et de biches, avant qu'apparaisse une mer de nuages et, en son milieu, la citadelle des sorciers. Le tout à la façon d'une cascade ininterrompue de couleurs et de vie. Alors oui, dans le fourre-tout il y a bien quelques notes qui sonnent bizarrement – le tanuki Robin des bois qui semble un peu ne rien avoir à faire là, ou une brume en images de synthèse qui détonne mochement avec l'animation manufacturée du reste du film... Mais sincèrement, qu'est-ce ? Il n'y a pas de film qui mette tant d'effort et tant de fleurs à simplement introduire une citadelle ! – du moins pas de film qui n'ait été fait avec une tonne d'amour.

Toujours ce qu'il faut d'effroi au milieu de la magie

Enfin je suis heureux, parce qu'outre l'esthétique – même si à l'arrivée ça n'a ni le génie narratif ni la profonde maturité des grands Miyazaki – il y a qui bouillonne d'un bout à l'autre de ce film l'essence fantastique que je mentionnais plus haut : cette impression de voir la réalité perdre pied, et l'élan créatif redoubler sans cesse de chaleur et d'inventions pour la rattraper.

Il y a donc cette gamine qui après avoir trouvé une fleur étrange se découvre des pouvoirs, dont elle ne sait ni comment ils fonctionnent ni s'ils sont vraiment les siens. Très vite, suite à cela, ces pouvoirs l'embarquent loin du monde qu'elle connaît et la plongent dans un grand bazar tout d'éclats multicolores, de créatures et de métamorphoses chaque fois à moitié hostiles ; çà et là apparaissent quelques dépositaires d'autorité – une directrice, un savant – qui prétendent que ce monde a ses règles et qu'eux les connaissent, mais qui presque aussitôt démontrent qu'en fait eux non plus n'y contrôlent rien.

Du coup, le grand bazar fabuleux reste en même temps incompréhensible, instable, donc toujours au moins aussi inquiétant qu'il est merveilleux. Inquiétant, je dis ; pas non plus terrifiant à la façon de Chihiro – dont le film apparaît somme toute comme une jolie déclinaison plus enfantine, moins violente, transportée dans des décors à l'anglaise plutôt qu'à la japonaise. [Et apparté : je n'ai jamais compris comment on pouvait avoir idée de montrer Chihiro à de petits enfants. Je veux dire... c'est splendide, mais c'est traumatisant !]

Puis à la source de cette étrangeté, donc : une fleur.

La fleur, ici, est ce qu'était le puits doré dans Ponyo ; ce qu'était Sans-Visage dans Chihiro ; ce qu'était le dieu-cerf dans Mononoké ; ce qu'était la pierre volante de Sheeta dans Le Château dans le ciel : cet élément rétif à tout contrôle, par où s'engouffre la magie dans le monde et qui, sitôt que l'on veut le posséder, engendre un chaos mêlé de splendeur et de destruction. Soit exactement ce qu'est le dernier acte de Mary et la fleur de la sorcière.

Autant dire que ça n'a pas que les airs de Ghibli.

C'en a le cœur et c'en a la sève.