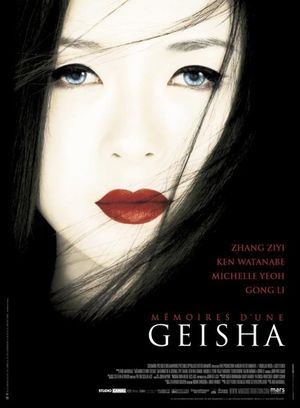

Mémoires d'une geisha par Frankoix

Chiyo Sakamoto (Zhang Ziyi), fillette japonaise, est vendue avec sa sœur ainée à la propriétaire d'une Okiya (une maison de geishas), au sein de laquelle évolue Hatsumomo (Gong Li), une geisha rompue à l'art de la cruauté et de la manipulation. Chiyo, sous le nom de Sayuri, fera à son tour l'admiration des hommes, et traversera une série de bouleversements historiques et d'épreuves personnelles...

On comprend ce qui a pu attirer Spielberg, producteur du film, dans le roman d'Arthur Golden : la situation initiale du récit (la séparation de deux sœurs aimantes et unies) rappelle celle de sa « Couleur Pourpre » en 1985. L'époque, le sujet, l'opportunité de créer une fresque romanesque étaient par ailleurs trop tentants pour être négligés.

« Mémoires d'une Geisha » est un luxueux livre d'images, filmé assez platement par Rob Marshall, sans inventivité ni talent particulier. Le réalisateur se repose entièrement sur le magnifique travail du directeur de la photo Dion Beebe, qui a donné à ses plans une texture très singulière (certaines scènes, touchées par une lumière à l'aspect doré, sont d'une beauté à couper le souffle). La recherche esthétique est réelle, mais elle circonscrit tout lyrisme car elle demeure une recherche de surface, détaillée et professionnelle, mais sans imagination. La dimension artificielle des décors et costumes (en partie volontaire et extrêmement riche et abondante) n'est qu'une figure de style sans substance ; il est impossible de s'impliquer émotionnellement, ce qui est un paradoxe compte-tenu du sentimentalisme ambiant (que Rob Marshall, à la différence de Spielberg précisément, ne peut maîtriser ni transcender) et du parcours de l'héroïne qui promettait plaisirs et frissons. Il est très difficile de faire abstraction des conventions hollywoodiennes assumées par la production, non pas parce qu'elles sont exclusivement aberrantes (ce qu'elles sont: la langue anglaise, le tournage dans un studio californien etc...) mais parce que tout l'équilibre du récit repose sur elles.

On entre dans le film avec le désir d'ouvrir des portes qui nous sont perpétuellement fermées, et avec l'envie irrésistible de pénétrer dans un monde et que seul le cinéma ou la peinture peuvent nous faire deviner. Marshall écarte effectivement le rideau sur la vie de ces geishas, sur les rituels qui régissent leur existence (telle la mise aux enchères du « mizuage » de Sayuri, à savoir sa virginité, son « bien le plus précieux »), mais ne laisse aucune place au rêve, à la magie du détail, à l'audace artistique. Tout est souligné, appuyé, empesé, comme cette voix-off superflue et redondante qui met des mots sur ce que l'on a déjà saisi par les images. A ses pires moments, le film baigne dans une candeur digne de Disney et des plus mauvais romans à l'eau de rose, d'où s'échappe par instants une trace d'humour ( le contraste entre la prostitution ritualisée et raffinée d'avant-guerre et celle, vulgarisée et sans hypocrisie, de l'après-guerre ; « la moindre prostituée maquillée, en kimono de soie, pouvait se dire geisha », souligne Sayuri). L'histoire d'amour entre Sayuri et le Président Iwamura est d'une platitude et d'une niaiserie désarmante, et peine à trouver des échos au plus profond de nous.

Le propos manque constamment de finesse et de conviction : Sayuri est une femme qui tente d'échapper à sa condition, mais son combat reste conventionnel et sans passion. Il y a une séquence presque réussie, à mi-chemin, ou la jeune fille fait un apprentissage accéléré du statut de Geisha sous la direction de Mameha (Michelle Yeoh) ; le récit trouverait presque son élan, seulement Rob Marshall compte trop sur le montage de Pietro Scalia et la musique de John Williams (une nouvelle merveille du compositeur, qui a associé Yo-Yo Ma et Itzhak Perlman à ses compositions pour violon et violoncelle) pour donner du rythme et de l'exaltation à sa mise en scène, et ne peut compenser l'absence de vision qui transparaît à l'écran. La prestation de Sayuri sur scène offre au film son seul instant de souffle et de beauté : la scène, remarquable par sa manière de saisir les mouvements de danse de la jeune femme et de les illuminer d'un éclairage brut, constitue le seul instant où Marshall laisse son film respirer et s'élever au-delà des apparences et de l'académisme.

Une œuvre minutieusement conçue, mais prisonnière de ses propres limites.