Avec Men in Black sorti en 1997, Barry Sonnenfield poursuit une décennie riche en succès pour le réalisateur. On peut déjà trouver dans ses précédents films des préfigurations du ton de ce film, l’humour doucement noir de la Famille Addams et l’aventure souriante de Get Shorty.

Le film aura eu une gestation un peu animée, de la pre-production à la post’, Sonnenfield s’étant fortement investi sur le projet, mais il n’est pas seul, avec une talentueuse équipe technique et une belle distribution. Et ce sera un beau succès, à la hauteur des (grosses) sommes investies.

Il faut reconnaître que le pitch est formidable, en nous faisant partager l’univers des Men in Black, organisation évidemment secrète qui doit gérer les allées et venues des peuples extra-terrestres sur la terre. La communication du studio a d’ailleurs mis l’accent sur la lutte contre les menaces aliens, et il faudra combattre celle d’un gros cafard pendant le film, mais le film propose bien plus qu’une traditionnelle lutte des races (galactiques). Les Men in Black proposent une Terre comme lieu d’accueil, dont ils gèrent les entrées et sorties avec une certaine vigilance, mais aussi une certaine tolérance qui peut aller jusqu'à la bienveillance, loin de la peur de l'étranger intersidéral de certains films de ces années ou d'une série comme X-Files, diffusée depuis 1993. La planète bleue est un refuge, qu’il faudra défendre.

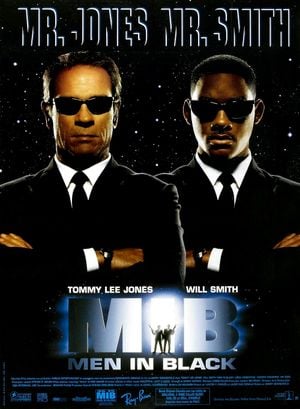

L’année précédente, le simpliste Independence Day opposait les Terriens (ou plutôt les Américains) à de belliqueux extra-terrestres. Will Smith menait la charge. Il est donc assez amusant de le retrouver ici, dans le rôle du petit nouveau, “agent J”, dans l’organisation Men in Black, ce qui permet de nous inviter dans la découverte de ce monde. Sa décontraction et son côté taquin capturent la sympathie du spectateur, apportant une légèreté bienvenue face à cette organisation qui le fascine et en même temps qu’il ne peut empêcher de tourner en dérision.

A côté de lui, c’est le vieux briscard Tommy Lee Jones, “agent K”, un habitué, un grand taiseux mais qui prend sous son aile le petit nouveau, un brin turbulent mais dont il pressent qu’il possède un potentiel apte à servir l’organisation. Sans même utiliser le cliché du tandem qui se déteste puis s’apprécie, ce duo fonctionne presque instantanément, dans une belle dualité où la camaraderie est professionnelle, mais aussi emplie d’un profond respect pour l’un et l’autre.

A eux deux, puisque les autres agents importants sont invisibles, même si les rouages des Men in Black ne sont pas oubliés avec une conséquente administration, et bien sur une salle de pause, ils vont devoir lutter contre une intrusion illégale d’un alien aux intentions peu fraternelles, apportant le chaos face à une autre race.

Le scénario d’Ed Solomon ayant été plusieurs fois remanié, parfois à la dernière minute ou rafistolé en post-production, on pourra lui excuser certaines simplicités, quelques idées mal menées, comme l’inclusion du personnage féminin, d’autant plus que l’ensemble se suit bien. La poursuite de cette menace se double d’une enquête presque policière, mais à la sauce Men in Black, nous faisant découvrir toute une faune d’aliens qui pourraient avoir des informations, recoupant les pistes possibles sur les intentions de cette grosse bestiole.

Le cadre urbain de New York est parfaitement exploité, dans ses rues, ses petites boutiques ou autres recoins, plus souvent à la marge que rutilants. Où l’étrangeté de ses rues constitue un décor parfait pour que des extra-terrestres plus ou moins bien déguisés, voire pas du tout, s’intègrent au lieu. Il faut bien reconnaître au film le soin qu’il prend à installer ses cadres. Le quartier général des Men in Black en contre-point de ce décor urbain utilise ainsi un intérieur tout en métal et en courbes assez fascinant, métallique et froid, qui rappelle une certaine vision de la science-fiction des années 1950 et le travail de l’architecte et designer Saarinen, influence revendiquée.

Le film est d’ailleurs à la croisée de deux époques, entre les effets spéciaux à l’ancienne et la nouvelle génération dopée au numérique. Les maquillages et autres créatures en latex sont confiées au renommée Rick Baker, qui obtiendra grâce au film son cinquième Oscar (il en recevra encore deux autres, respect). Une bonne partie de la fantaisie galactique du film vient de ces créatures, qui peuvent être loufoques, surprenantes, touchantes ou rebutantes, créant tout un inventaire d’aliens qui se retrouveront parfois dans les suites. Vincent D’Onofrio est d’ailleurs méconnaissable dans son “costume” d’Edgar.

L’illusion est parfaite, ce qui est moins le cas avec les effets numériques. La confrontation finale jure, la créature devait d’ailleurs être crée par Rick Baker, elle était quasiment prête, mais Sonnenfield a changé ses plans pour la dernière partie, faisant appel à ILM pour créer numériquement une menace différente. Ce qui n’a rajouté que 4,5 millions de dollars d’un budget bien rempli et qui sera largement rentabilisé, mais qui se voit malgré tout à l’écran.

Bien que son histoire soit assez simple, que le spectateur soit devant un bon gros film où le divertissement est promis et offert, Men in Black n’en reste pas moins un film fascinant, dont on pressent les possibilités de l’univers. Celles-ci se montrent bien plus étendues que celle d’une simple organisation secrète contre les extra-terrestres mais bien d'un point d'entrée et de régulation, qui ne fait que rappeler que les États-Unis sont une terre d’accueil. Une réalité hélas un peu oubliée aujourd’hui.

Le film est adapté d’une bande-dessinée dont les droits au fil des acquisitions sont devenus la propriété de Marvel, et ce déjà depuis la sortie du métrage. Un discret logo dans le générique de fin est présent. La compagnie n’a jamais trop osé la développer, laissant la version cinématographique se poursuivre dans des suites plus ou moins inspirées, une série animée ou des jeux vidéo. Et pourtant, quel fantasme de geek d’imaginer les Hommes en noir s’allier ou se confronter aux autres licences intergalactiques de Disney.