54 ans après avoir scénarisé Andreï Roublev avec Tarkovski, Kontchalovski s’attaque à une autre grande figure de l’art sacré en la personne du génie Michel-Ange. Les époques ne sont pas les mêmes, mais les enjeux identiques, et les échos très fréquents entre les deux œuvres, notamment sur l’interaction entre un homme et le matériau divin qu’il façonne, et le regard porté sur une humanité infernale qui se pique, depuis la boue de sa décadence, de deviser sur la transcendance.

On ne pouvait pas décemment s’attendre à un biopic conventionnel, et même si le film est très documenté et retranscrit avec fidélité le cadre politique tourmenté, voyant la famille dominante céder le pas à celle des Medicis, la structure générale du récit joue des déséquilibres. Le rythme, assez irrégulier, peut s’attarder longtemps sur certaines séquences anecdotiques, privilégiant de véritables tableaux à la lumière savamment travaillée comme autant de natures mortes évoquant l’intimité et l’introspection du créateur, avant de s’embarquer dans des conspirations politiques, des trahisons et des luttes à plus grande échelle. Il n’est ainsi pas toujours aisé de pleinement s’investir dans cette immersion, d’autant que la peinture faite de cette époque (esthétiquement parfois un peu gênante par le traitement très photoshopé de certaines images) et des rapports humains laisse finalement peu de place à la pratique artistique.

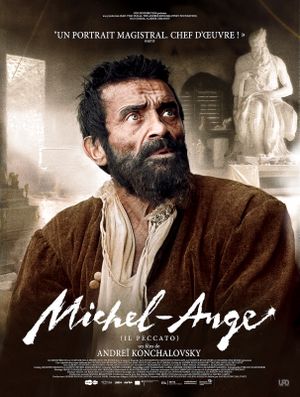

Michel-Ange, sorte de clochard habité par son génie, rarement payé et soutenant une famille qui vit à ses crochets, passe le plus clair de son temps avec les commanditaires, les grands qui lui font pression ou les collaborateurs attirés par la manne des fastueuses commandes. On est néanmoins loin de l’hagiographie, le cinéaste prenant soin de faire de l’homme un pur produit de son temps, à savoir une époque puante, barbare, où l’on fornique dans une rue où les ordures se déversent en permanence, où les maladies le disputent aux attaques de chiens enragés, et où la grâce divine ne semble jamais invitée. Les trognes des acteurs non professionnels ajoutent à ce tableau décati, et privilégient des interactions fondées avant tout sur l’argent et les influences, avec un dégoût assez généralisé pour ce à quoi se résume toute cette civilisation.

C’est ici que se joue l’une des frustrations majeures du film, mais clairement assumée par son réalisateur : la rareté avec laquelle on nous confronte à l’œuvre du maitre. Connu pour n’avoir pas achevé un grand nombre de ses projets, on insiste sur les maquettes, les commandes, les délais, sans qu’on nous initie à cette magie du geste créateur, à de rares exceptions près, comme cette séquence de rêve dans laquelle il polit avec acharnement un détail perdu dans un bloc ou ce bref diaporama final qui renvoie lui-aussi à l’épilogue d’Andrei Rublev. La beauté parsème pourtant son parcours, (notamment dans les personnes qu’il croise, comme cette madone fille de carriériste assoupie contre la pierre, ou la main d’une femme en plein orgasme qu’il saisit pour en capter la vie qui sera plus tard figée dans la pierre). Ce rapport à la matière occupe d’ailleurs une partie substantielle du film, à travers ce « monstre », bloc colossal de marbre que l’artiste veut faire quitter les carrières de Carrare, et qui oriente le récit sur une aventure qui lorgne vers le Fitzcarraldo d’Herzog. Cette pierre brute, en attente, promesse d’une œuvre gigantesque, résume parfaitement l’approche d’un génie qui ne peut que rarement accéder au sublime, et ne le fera qu’au prix d’un labeur qui abimera encore davantage sa condition de mortel.

Car la torture de l’artiste ne se résume pas aux conditions matérielles de son œuvre. Elle embrasse aussi la conscience pesante qu’il a de son génie, face à ceux qui saluent la divinité de son œuvre tout en le traitant de canaille. « Je voulais trouver Dieu, j’ai seulement trouvé les hommes », constate-t-il avec amertume, lorsque le sang aura souillé la seule célébration un tant soit peu familiale à laquelle il aura contribué. Cette quête désenchantée replace l’homme, peut-être trop ambitieux, à sa juste place, parmi ses abjects congénères ; mais la perfection qu’il a su façonner, toute humaine qu’elle soit, sera sans qu’il en ait conscience un accès éternel à la transcendance.