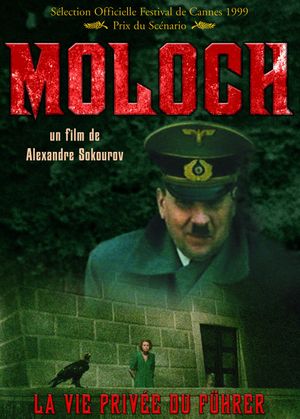

Perché sur l’un des sommets des alpes bavaroises trône le Berghof, la résidence secondaire d’Adolf Hitler. C’est là, au-dessus des nuages, que nous découvrons une Eva Braun nue, dansant sur l’imposante terrasse qui surplombe le reste du monde. Dans cette première séquence de Moloch d’Alexandre Sokourov, l’aspect intemporel et complètement externe à la guerre nous frappe. Car nous sommes bien en 1942, au cœur de la Deuxième Guerre Mondiale.

Choix audacieux de Sokourov de recréer un épisode négligeable dans la vie du Führer, le réalisateur russe a voulu montrer à travers ces moments de repos du chef nazi et de son entourage (Eva Braun, Goebbels et Bormann, en plus de leur épouse) les esprits dérangés derrière les atrocités commises durant ce conflit majeur. À l’abri des regards dans cette forteresse « flottante », il y aura pourtant très peu de politique débattue et le conflit qui se poursuivait beaucoup plus bas sera évoqué uniquement sous la forme d’actualité cinématographique présenté à Hitler et ses invités. Ce newsreel bien réel détonne de la fiction historique dans laquelle nous sommes plongés, comme si ces moments de vérité devenaient faussés aux yeux des personnages (Hitler ira même jusqu’à dire que le film est incohérent et incomplet). En somme, la guerre n’est qu’un écho lointain pour eux, très loin de Berghof.

Plusieurs choix judicieux de mise en scène font de ce premier volet de la tétralogie de Sokourov sur la tristesse du pouvoir, une œuvre révélatrice. Ainsi, c’est Eva Braun qui tient le rôle principal, donnant à la future femme d’Hitler une certaine influence sur ce qu’il souhaite mais surtout ce qu’il ne veut pas (la scène de colère d’Hitler dans la salle de bain en témoigne bien). Ensuite, le casting est entièrement russe, obligeant chaque acteur à être doublé en allemand. Cela ne fait qu’accentuer l’effet d’étrangeté déjà créé par le travail du directeur à la photographie Aleksey Fyodorov (aidé d’Anatoli Rodionov). La distanciation supplémentaire que provoque l’utilisation de différents filtres et même de la vaseline sur la lentille (technique reconnue dans son précédent film Mère et fils) consent à ce long métrage un climat entre l’euphorie d’un rêve et le réveil soudain d’un cauchemar. Finalement, en attribuant à une femme l’interprétation de Joseph Goebbels (la solide Irina Sokolova), homme à l’allure chétive, Sokourov ose redéfinir cet autre monstre célèbre.

Mais là où réside la force principale de Moloch, c’est dans ce défi relevé par le cinéaste de l’Arche russe d’humaniser Adolf Hitler, de le rendre médiocre et honteux à nos yeux, de ramener ce « dieu des Ammonites auquel était sacrifié les jeunes enfants par le feu » (rf. définition d’un Moloch) à son état de simple mortel. Il suffit de le voir s’essuyer ses mains dans le sable comme un chien après avoir déféqué ou de se fâcher de l’ambition de Staline de construire un édifice plus grand à Moscou que le sien à Berlin (comme s’il voulait comparer la longueur de leur pénis respectif) pour voir toute l’arrogance et l’égoïsme sans borne du petit autrichien.

Moloch est un grand film libre sur un être malade, prisonnier de ses démons. Et aussi sur cette femme, folle de lui, inconsciente d’aimer un dangereux criminel. Alexandre Sokourov aura préféré nous le montrer tel qu’il le percevait, à hauteur d’homme plutôt qu’en l’élevant comme un diable, pour que nous puissions comprendre peut-être un peu mieux l’essence du mal.