Le film s'ouvre sur une idée : Existe-t-il désormais une place pour l'Homme ?

Dans ce XXème siècle où torpille autour de nos vies un nihilisme qui, à la manière des révolutionnaires, coupe la tête, cette fois-ci pas des rois mais des Dieux.

Dans ce siècle où il est désormais possible d'aller chercher la source de notre identité à l'échelle cosmique, puisse l'art être une porte vers ce dessein ?

Dans cette grande confusion finalement, peut-on se frayer une place au risque de voir ses ailes brûler ?

Dieu est mort, alors oui. On y va.

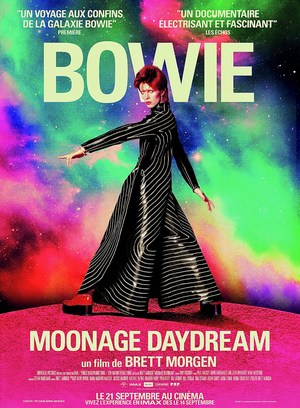

Moonage Daydream démarre. Et tout s'emballe. Comme un opéra chaotique à l'image de la vie de l'artiste, le film se place dans la tête de celui-ci, où s'articule réflexions, émotions, et expérimentations.

L'ambition est grande et la tâche n'est pas simple.

À l'image de la polyvalence artistique de Bowie, Morgen va tenter de recréer cette folie à travers tous les outils d'immersion. Que ce soit avec un montage explosif, un sound-design enivrant, un imaginaire visuel très fort, ou encore avec une manière très expérimentale de gérer le rythme.

Le film ne se place pas comme un biopic dans lequel il n'est question que d'une succession d'évènements. Il a été pensé comme un véritable voyage cinématographique en phase avec la conception du monde de Bowie, à savoir l'idée d'un monde sous-jacent et plus profond dans laquelle baigne une énergie qui permet la transcendance.

Et cette énergie qui bouillonne tout le long du film détient une force d'attraction assez hallucinante. Notamment grâce à l'assemblage de toutes ces créations sonores et visuelles (qui ne sont pas sans rappeler celle de Stan Brakhage avec Stellar) sur fond de méditations métaphysiques.

Avec comme maitre mot le CHAOS, ce voyage se dessine au fur-et-à mesure comme un parcours humain, où le spectateur peut croiser Brian Eno, Aleister Crowley, Nietzsche, Kerouac, où Bowie nous parle d'eux comme si il était dans sa chambre d'adolescent, à admirer ses idoles.

L'artiste délivre alors une véritable apologie du chaos où celui-ci explique être "bouddhiste le mardi, et lire Nietzsche le Vendredi", une simple tournure de phrase qui peut paraître dérisoire mais qui met le doigt en réalité sur quelque chose de profondément juste : l'identité n'est que fragments. Et cette vie qu'on voit défiler à l'écran, cet ensemble de fragments qui traverse le temps comme elle traverse l'âme du spectateur, elle fait alors éclore une conviction intérieure : celle de croire en la Beauté.

L'acceptation du chaos peut alors faire accoucher une étoile dansante, où un artiste peut se transformer en une véritable créature androgyne le lundi, puis se permettre de ressembler à une entité extra-terrestre le lendemain. Cette possibilité transcendantale abat toutes les frontières de l'existence et de la réalité, et remet à jour un rapport au monde totalement différent. Un rapport où il n'y a plus de joug, ou de domination, mais où l'Art prend le pas sur la religion.

Un rapport qu'il est important de réincarner aujourd'hui notamment dans une époque où le cynisme est à la mode et où la confusion engendrée par une forme d'hyper rationalisme prend pas dans les consciences enchevêtrées.

Je n'ai pu m'empêcher de ressentir du fond des tripes cette vérité captée au travers de thèmes comme la solitude, l'Art, l'identité, et la vie. C'est assez peu constructif au final mais le film ne peut trouver d'équivoque dans les mots, tant la puissance est là. Profondément là.