Il est difficile d'en parler objectivement, comme d'une œuvre sur laquelle on aurait pris du recul, sans y introduire la puissance des émotions qu'elle a pu éveiller chez moi, et c'est peut-être la seule façon dont je puisse en parler. Il est aussi étrange de mettre des mots sur ces-mêmes émotions, ayant vécu en moi pendant des mois, et, plus occasionnellement, encore aujourd'hui. D'essayer de traduire le profond sentiment qui m'a traversé, à la fois si lentement et si furtivement, sans vraiment me quitter, comme un fantôme dans l'entre-deux monde, coincé dans un lieu qu'il ne saurait quitter par crainte de ne réellement disparaître. J'ai envie de lui rendre hommage.

Il m'a fallu des mois, après le premier visionnage, pour que je ne sois plus absolument obsédée par Morse. J'étais si obsédée par lui, qu'il m'a fallu le revoir deux ou trois fois les jours suivants, avec toujours la même intarissable fascination, le même engouement qu'au premier visionnage. Le plus improbable dans ce genre de situation, c'est que l'on est pas vraiment certain des raisons qui nous poussent à nous acharner, à continuer de combler cet indicible besoin de revoir un film en boucle, comme une obsession impulsive. Peut-être essayais-je de comprendre, justement. De trouver ces raisons, de les cerner en plein envol, quand cette même obsession atteignait son paroxysme.

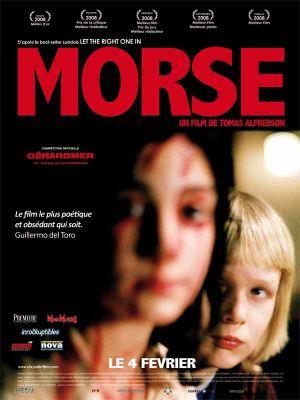

Comme un mystère qu'on tente de percer, comme un puzzle qu'on tente de reconstruire, j'ai revu Morse une paire de mois plus tard, tant la passion ne s'était pas endormie, continuant d'exister dans ma tête. Il me fallait le revoir. Ce film me hantait, me hante, et la trace laissée sur mon cœur est la même qu'au premier jour, le souvenir, vivace, mais impalpable. Quelque chose m'a bouleversé, m'a faite chanceler, quand mon regard s'est plongé dans celui, ensanglanté, immense, d'Eli. Une énigme, un point d'interrogation laissé en suspens, sans réponse, dans la solitude infinie de la nuit noire, où les cris des désespérés se font écho sans que jamais, pourtant, personne ne les entende.

Ce sont ces HLM en périphérie de Stockholm, à peine éclairés par quelques réverbères, certainement pas par un soleil qui se fait rare, de plus en plus rare, quand le noir nous avale et que le jour ne se lève jamais. Ce sont ces silhouettes fébriles, alcoolisées, elles-mêmes avalées par l'obscurité, qui traînent le bord des routes et ne savent pas que, bientôt, elles se feront dévorer par leur propre désespoir, ne laissant qu'un cadavre écarlate enseveli par la neige ou la glace. Ce sont ces plans souvent larges et fixes, qui, dans la grandeur absolue des paysages suédois, laissent toujours une place pour l'humain, pour qu'un petit corps ne se glisse dans le cadre. Ce sont ces mains d'enfants que seule une vitre ne sépare, et ces yeux, ces yeux d'une profondeur qui vous engloutit à jamais. C'est cette atmosphère lancinante et contemplative.

Cette mélancolie, tapie dans l'ombre, prête à surgir, qui ronge ses personnages et donne son goût unique au film.

C'est cette touche d'humanité qui s'illumine dans le désespoir ultime, tandis que la mort envahit l'espace et que l'espoir, lui, s'éteint.

Je t'ai laissé entrer.

Je ne te laisserai plus jamais ressortir.