Dans une campagne où règne le désespoir, où le mal coule autant dans les veines que dans les petits verres de Genièvre, rien ne sauvera Mouchette de la méchanceté la plus banale que l’on réserve aux plus faibles.

Il y a cette image de la misère crue : sous un arbre pour s’abriter de la pluie, Mouchette relève son bas en laine noir et épais, et essaye de le maintenir sur sa cuisse à l’aide d’un gros élastique. Il est rare au cinéma que le dénuement vous frappe d’une manière aussi nette. Il y a aussi les cheveux gras, les vêtements décousus, les sabots trop grands qui s’enfoncent dans la boue, un contrebandier de père alcoolique, une mère qui se meurt, lui laissant la charge de s’occuper du nouveau né… Alors quand survient le drame, on pourrait se dire très justement que cela fait beaucoup trop pour une gamine qui subit tous les malheurs du monde sans jamais réussir à le crier.

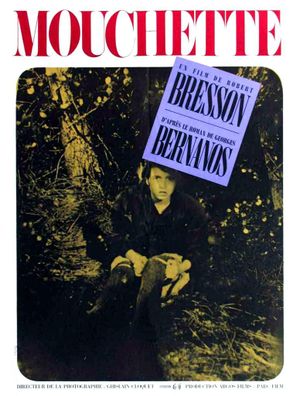

Mais le récit pourrait être insupportable si seulement le cinéma de Bresson ne se situait pas toujours à la limite d’un réalisme austère et d’une métaphysique toute aussi âpre, quasiment ascétique dans ce que la mise en scène conçoit l’élévation par la rigidité du cadre et la répétition. Arrivé peut-être à l’apogée de sa radicalité formelle, Bresson transforme le texte de Bernanos dans son langage à lui, celui du cinématographe : dépouillé de toute comédie d’acteurs et d’intentions dramatiques, le film est une succession de plans dont il revient au seul spectateur d’en saisir le sens. Mouchette est bouleversante parce que jusqu’au bout les contours de son intériorité, de ses émotions demeureront floues sur ce visage farouche et buté, à la fois page blanche et voile d’opacité sur lequel il n’est pas toujours possible de lire les ravages de l’indigence et de la cruauté. Chemin de croix d’une violence et d’une beauté sidérante, Mouchette est un chef d’œuvre d’ombre et de lumière, où les deux en permanence se confondent et se troublent jusqu’à la scène finale, peut-être la plus déchirante qui soit.