Sur le menu du Blu-ray, un choix s’offre à moi : la version courte ou la longue ?

Aucune idée.

Partant du principe que les méchants studios ont pour habitude de brider la créativité des gentils et prolifiques auteurs, je lance la longue.

Question : quelle aurait été ma critique si j’avais opté pour la courte ? Plus tolérante ? Le film aurait-il été une révélation ? L’ayant fini en avance, aurais-je pris la route à plus tôt, et par conséquent croisé un sanglier qui aurait provoqué un accident mortel, voire ma mort, et mon impossibilité d’en faire la critique ?

Voilà donc le pitch du film.

Les aiguillages de la vie, l’effet papillon, et les moments décisifs qui font ce que notre destin finit par être, une histoire linéaire dont on ignore les ramifications possibles.

Mais pas ici, pas sous la plume d’un auteur qui, après bien d’autres (Cortazar en littérature, puis une kyrielle de cinéastes bien moins inspirés, Howitt et Sliding Doors, Allen et Melinda & Melinda) joue au « What if… ? »

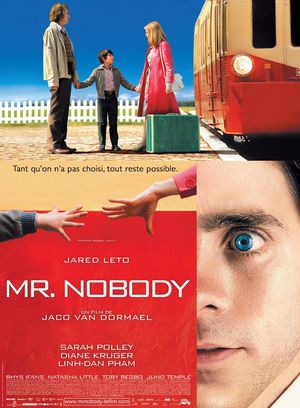

Boursoufflé au possible, clipesque en diable, la somme de Van Dormael (2h37 contre 2h19 pour la version « courte ») joue à fond la carte des effets visuels pour donner à voir les carrefours du destin. Si le début est assez énigmatique, superposant les différentes destinées avant de les expliciter, tout se noie rapidement sous un déluge indigeste de didactique balourde (les cours sur le big et le crush-bang), de licornes et d’anges, (véridique), de futur dystopique, asexué et quasi immortel, ainsi que d’amours adolescentes dans une esthétique à la sauce new-age qui rappelle assez désagréablement Cloud Atlas ou Life of Pi. Le recours très fréquent à la CGI est ainsi l’une des plus grosses erreurs du film, aussi laid que réducteur quant à l’imaginaire qu’on donne à voir.

Car le destin, qu’on se le dise, ce n’est pas la vie : ce sont des événements extraordinaires. Histoire de conjurer la citation assez amusante du début (“Most of the time, nothing happened. Like in the French movies”), le récit aligne les catastrophes (dépression, accidents de voiture, père paralytique) comme autant de destinations possibles. En plus d’être grotesque, c’est surtout fatiguant.

Ce qui est regrettable, c’est que Van Dormael semble vraiment sincère dans sa quête, à savoir l’intensité pure du sentiment infantile ou adolescent, et sa dilution mélancolique dans le temps qui la dévore, et qui faisait d’ailleurs la force de Toto le héros.

Ce sujet allié à la SF n’a pratiquement jamais fait bon ménage, à l’exception notable d’Eternal Sunshine of the Spotless Mind. A la fin du film, on évoque, en quelques secondes et parmi des dizaines d’autres possibilités, le fait que le père du héros aurait pu mourir d’un accident de luge à 5 ans, et de ce fait ne jamais l’engendrer. Allusion fugace mais évidente à La vie est belle de Capra, avec lequel la comparaison fait beaucoup de mal : l’uchronie fantastique fonctionne dans ce chef d’œuvre comme un élément final, qui vient rendre hommage au réel tel qu’il est, à l’inverse de cette débauche de pistes et d’effets qui soulignent avant tout l’incapacité d’un cinéaste à gérer tous les moyens qu’on lui met à disposition.

Les plus beaux films sur l’enfance (Il était une fois en Amérique, Les 400 coups) ou sur l’adolescence (A bout de course, Deep End, La vie d’Adèle) se contentent de tenter de circonscrire, dans sa brute authenticité, le sentiment amoureux et la violence de l’initiation au monde. Mais au monde réel. Quand la plume débridée de l’auteur matérialise tous les fantasmes imaginables, l’image peut être jolie, audacieuse et exotique, elle essore le film de ce qui devait faire sa chair : l’émotion.