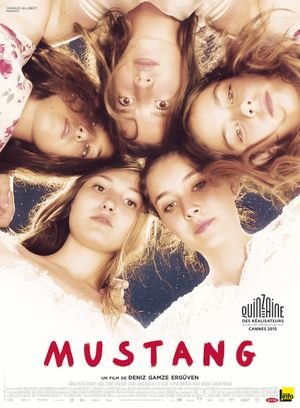

Il était une fois, en Turquie, l'histoire de cinq sœurs – de la plus âgée à la plus jeune : Sonay (Ilayda Akdogan), Selma (Tugba Sunguroglu), Ece (Elit Iscan) , Nur (Doga Doguslu) et Lale (Gunes Sensoy). Chacune au cours du film s’illustre comme une réponse au constat de départ : « un instant, on était tranquille. Aussitôt après, c’était la merde. » Ça a le mérite de la clarté.

L’une trouvera le début d’un espoir

dans les bras de celui qu’elle aime

. L’autre se heurtera avec dépit à la suspicion familiale – injustifiée -, dans un mariage arrangé où les traditions sont dépeintes sans l’ombre d’une compassion. L’unique question centrale ressort comme un coup de poing balourd sur une table

: « mais est-ce qu’elle est toujours vierge, à la fin ? »

. Une autre encore connaîtra la fin la plus amère, amenant aux les deux suivantes à un mouvement de révolte aussi soudain que sauvage, une ruée dans les brancards qui reprend si bien au titre du film. Ces cinq "pouliches" se retrouvent en effet élevées dans une écurie d’un nouveau style, où les barreaux s’installent petit à petit jusqu’à ce qu’elles soient toutes présentées à l’étalon digne de les saillir. Charmant.

Et elles ne décident de rien, toujours engoncées dans cette famille étouffante. Néanmoins, « l’usine à épouses » deviendra à un moment un problème pour les geôliers, ne sachant plus par où entrer pour forcer les filles à sortir.

Pourtant, je n'ai pas commencé ma critique de cette manière au hasard : la cruauté de ce décor se voit teintée d’une curieuse allure de conte de fées : cette lumière solaire chaude, ces chevelures abondantes et soyeuses, Yasin (Burak Yigit), ce héros d’un autre style imploré par Lale comme un chevalier au secours de sa princesse, recluse dans une tour-prison. En fait de destrier, il arrive au volant d’un camion – nouveau style, on a dit. En fait de robe couleur de lune, elle porte des baskets et un jean. Qu’importe : l’urgence du sauvetage est la même, sauf qu’ici, difficile de déterminer qui pourrait être la méchante fée de l’histoire...Ou l’ogre. Peut-être bien l’oncle Erol (Ayberk Pekcan, magistral), violent, aveugle, exigeant l’exemplarité de ses nièces…

Et néanmoins incestueux.

Un monstre monstrueux jusque dans ses propres contradictions. Dans la liste des parallèles du merveilleux, les filles sont parfois cadrées comme une sorte de créature pentacéphale - ce mot existe -, une multiplicité de jambes et de bras qu’incarnent ces sœurs inséparables. Liées au plus profond d’elles-mêmes, amputées d’une part de leur énergie à chaque mariage. Une ablation couronnée par

le suicide de

la troisième, arrachée comme un membre vital du quintet. Espère-t-elle, en emportant les rires de ses petites sœurs avant de quitter le cadre, que ce geste les sauvera ? A-t-elle confiance en le tempérament de Lale, la pense-t-elle capable de réagir ? A peine son tour est-il arrivé de rencontrer le mariage que la même Lale annonce une fin sombre : « elle a commencé à adopter un comportement dangereux. » A chaque décision, elle s’efforce de mourir : elle se gave de pâtisseries, peut-être pour cesser d’être belle, pour qu’aucun mari ne veuille d’elle. Elle s’offre à un inconnu dans la voiture d’Erol, sans l’ombre d’un plaisir, comme pour se venger de cet oncle qu’elle hait en silence…Mais aucune de ces petites revanches, aussi éphémères qu’incomplètes, ne peut empêcher le glas nuptial de sonner pour elle. L’éviter est impossible, la perspective

de la mort

devient de plus en plus évidente à ses yeux : elle partage un ultime sourire avec ses sœurs, et disparaît, hors-champ.

Le second « méchant » du conte auquel les filles se heurtent déborde à chaque choc entre elles et les adultes de la maison : l’ignorance désespérante de leur famille, qui en devient comique parfois – lorsque Nur brûle la chaise en clamant « elle a touché nos trous du cul, c’est dégueulasse, non ? » C’est d’ailleurs la façon dont ces cinq jeunes filles assument et vivent leurs corps qui amène l’indignation des autres : le corps joué par Lale qui parade dans les couloirs en se tortillant afin d’irriter sa grand-mère. Joui par Sonay qui esquive l’obligation virginale pré-nuptiale sous le rire complice du spectateur, tant elle démontre tout le paradoxe de cette interdiction. Abandonné par Ece, qui n’est jamais jugée par ses sœurs. Déconcertant chez Selma

, incapable de faire admettre sa virginité à quiconque

. Chaque histoire de sœur influence la suivante. Face à elles, un mélange compliqué de compassion et d’angoisse de la part de la grand-mère (Nihal Koldas): elle les protège lorsqu’elles veulent assister à leur match; elle les bat dans la hantise des rumeurs répandues par les voisins suite à ce moment de jeu enfantin dans les vagues auquel les filles s’adonnent avec les garçons de leur classe, point de départ du grand changement.

Un contraste perpétuel avec la beauté de ces paysages solaires, ce soleil qui joue sur les cheveux des sœurs, cette lumière qui ne les quitte pas, malgré l’ambiance de plus en plus sordide autour d’elles. Dès le début, Lale, la plus jeune, guide le film en narratrice. Elle est elle-même guidée par un autre style de lumière : la connaissance, opposée à cet aveuglement familial cherchant par tous les moyens à se présenter comme de la bienveillance. Le déchirement qui débute le film, où la fillette pleure collée contre son institutrice, l’annonce déjà. A la fin, on retrouve le même personnage, à son tour transfigurée: les cheveux détachés, libre, vivant en ville… Et pourtant mariée. Ironie ? Espoir ? L’interprétation ne demande aucun impératif. Un beau film, rempli d’images mémorables sur un sujet traité sans larmoiement inutile. Il réussit à faire sourire, à faire rire, à faire grincer des dents, sans jamais se départir d’un délicat sens de la nuance.