On pourra trouver l’image peu nette, voire un peu sale. Il faut dire que Frears a bénéficié d’un budget assez faible pour réaliser son film – qui devait n’être, au départ, diffusé qu’à la télévision. Mais ce manque de moyens relativement visible sert, à mon avis, le film et se révèle même être un atout. Car le cinéaste a choisi de situer son action dans une Londres des plus sordide : les logements y sont crasseux et bruyants, les rues sont malpropres, en proie aux punks à la recherche d’endroits à squatter ou d’immigrés à tabasser. Absente du film mais présente partout (les différents personnages y font souvent référence), Thatcher « la Dame de fer » et son libéralisme sauvage semblent trôner sur cet univers où tout est avili par la recherche du profit, où tout est sale – même l’image. La métaphore est facile mais fonctionne : les enjeux dramatiques se situeront principalement… dans une laverie !

Malgré cette absence de moyens, Frears se montre ambitieux dans sa mise en scène. Quelques exemples : la scène d’ouverture qui donne d’emblée le ton du film (l’expulsion manu militari d’un squatt occupé par des punks), ou encore le recours à l’onirisme dans certaines scènes (notamment lorsque Tara, au moment où elle décide de partir pour s’émanciper de sa famille, disparaît derrière un train passant à vive allure sous les yeux de son père). Autre fait de mise en scène intéressant : le travail sur les intervalles entre les personnages par le biais de vitres ou de glaces qui seront soit brisées, soit lavées ; qui obstruent parfois le regard (pour mieux cacher ce qu’il s’y passe derrière), qui reflètent un corps, un visage. L’humour est également de mise avec cette musique « glougloutante » ou la décoration exubérante de la laverie (j’y vois personnellement quelque chose de très « gay-friendly »), tranchant littéralement avec l’environnement.

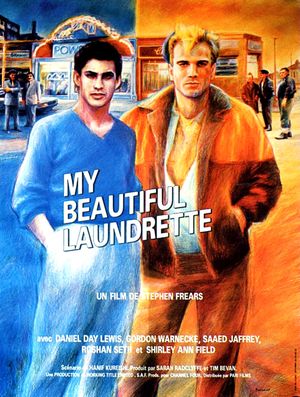

A noter également l’intelligence du scénario (signé Hanif Kureishi) qui réussit parfaitement son ancrage dans l’époque. Beaucoup de sujets traversent le film (homosexualité, immigration, libéralisme…) et sont portés par une écriture qui ne cède jamais à la caractérisation simpliste des personnages. Ces derniers évoluent systématiquement dans une dualité qui donne corps au contexte dans lequel ils sont emprisonnés. Omar est pris entre son homosexualité cachée, son désir de réussite et les attentes de son père (qui aimerait qu’il poursuive ses études). Johnny quant à lui est tout à son amour pour Omar mais cela implique qu’il doive abandonner ses copains punks racistes (Omar est pakistanais) mais également qu’il se donne aux désirs de réussite de Omar qui n’hésite pas à le traiter comme un subalterne. Il y a aussi le personnage de Tara à qui on veut imposer une vie, puisqu’elle a le malheur de n’être qu’une femme, mais qui rêve de s’émanciper. Enfin, il y a les deux frères immigrés, le père et l’oncle d’Omar, qui incarnent l’antagonisme bien connu entre le matériel et le spirituel – on notera au passage que le premier est riche tandis que l’autre se meurt dans la misère de son appartement…

Au final, même si My beautiful laundrette n’a pas les moyens d’être un grand film, il parvient à être un film important. Pour Frears d’abord car il lui aura ouvert les portes d’Hollywood, pour le cinéma des années 80 ensuite, époque dont il aura réussi à cerner les enjeux avec beaucoup d’acuité.