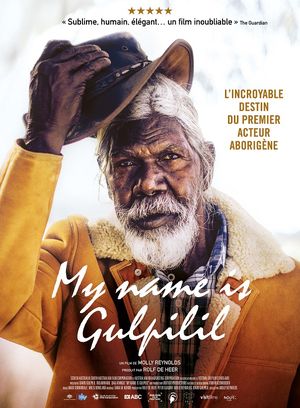

Tourné un peu avant le décès de David Gulpilil en novembre 2021, et sorti en salles depuis, on attendait un peu de My name is Gulpilil qu’il soit le documentaire ultime sur le célèbre acteur Aborigène. Du moins, c’est ce qu’on espérait.

On a avait déjà eu en 1980 « Walkabout to Hollywood », le doc One Red Blood en 2002, et en 2013 Rolf de Heer avait réalisé Charlie’s Country, un film dramatique où Gulpilil jouait pratiquement son propre rôle. En marge de son film, de Heer avait également produit un documentaire où Gulpilil racontait l’histoire de sa communauté, et les conditions de vie consternantes dans lesquelles ils étaient condamnés à végéter. C’est Molly Reynolds qui avait réalisé ce documentaire absolument passionnant. Quelques années plus tard, Reynolds est donc revenue filmer Gulpilil, cette fois dans sa dernière demeure, à Murray Bridge, à des centaines de kilomètres au sud de son pays. Il est alors en train de lentement mourir d’un cancer du poumon… Disons-le d’emblée : le film est une cruelle déception, se contentant d’alterner mollement les prises de vue chez lui ou à l’hôpital (montrant un Gulpilil très diminué), avec quelques extraits de films, souvenirs incontournables de sa vie artistique. On a donc un extrait de Walkabout et un extrait de Crocodile Dundee, un mot sur Storm Boy et l’anecdote avec la Reine d’Angleterre, quelques extraits de films plus récents, quelques extraits de son spectacle et c’est à peu près tout. Les gens qui auraient déjà vu les documentaires précédents n’apprendront rien de nouveau, et ceux qui ignorent tout de sa vie n’en n’apprendront guère plus… C’est un peu pauvre, plutôt triste et les images de Gulpilil malade n’arrangent rien. Il y a même parfois un coté voyeuriste assez gênant dans la visite d’une intimité qui ne raconte pas grand-chose, et pousserait plutôt le spectateur à vouloir fermer la porte derrière soi, afin de laisser ce bonhomme se reposer seul. Il y avait sûrement autre chose à faire. Au-delà du sensationnalisme, la carrière de Gulpilil permettait d’aborder certaines questions rarement traitées. La place des Aborigènes dans la culture occidentale australienne par exemple. L’évolution des rôles que Gulpilil a joués en 40 ans cartographie l’évolution de la place des Aborigènes dans le cinéma et dans la culture (occidentale) de leur propre pays. Pendant 40 ans, l’industrie cinématographique australienne n’aura eu que Gulpilil, ou pratiquement, comme visage aborigène à l’écran. Au-delà du talent de Gulpilil, cette hégémonie interroge, et c’est quelque chose que l’on aurait aimé voir traité ici. Qu’en pensait-il ? Et qu’en pensent d’autres acteurs aborigènes, comme Tom Lewis (Le Chant de Jimmie Blacksmith) ou Aaron Pedersen (Mystery Road) ? Les questions que soulève la carrière de Gulpilil sont aussi nombreuses que passionnantes. Il est donc un peu frustrant de se contenter de cette approche un peu fainéante, parfois désagréable et toujours sans surprise. Et s’il y a bien quelque chose d’étonnant, c’est surtout de voir ce documentaire d’une facture très « TV » sortir en salles en France, alors que tant d’autres films australiens autrement plus importants restent inédits chez nous.