Un film qui aurait dû s’appeler Bonaparte, et non Napoléon, nom consacré par l’historiographie à l’Empereur une fois celui-ci couronné en 1804. Une inexactitude qui s’explique en fait par la place que devait occuper le présent film de 5h 30 au sein d’une fresque cinématographique bien plus longue encore, composée au total de huit films. Finalement, pour des raisons budgétaires évidentes, seuls ce Napoléon (1927) et Austerlitz (1960), tous deux réalisés par Abel Gance, purent être produits.

Prouesse technique et logistique dantesque, ce film-fleuve retraçant la vie du Petit Caporal de son enfance à Brienne jusqu’aux débuts de la campagne d’Italie (1796) ne peut laisser personne insensible tant il captive au-delà du sujet qu’il aborde. Gance fait preuve d’une créativité exceptionnelle doublée d’un sens du spectacle – au sens noble de ce terme – tout bonnement inouï. Chaque scène réserve son lot de surprises, distille avec candeur et générosité tout une foule de détails qui contribuent à faire de l’œuvre un merveilleux roman cinématographique plein de munificence auquel rien ne saurait préparer.

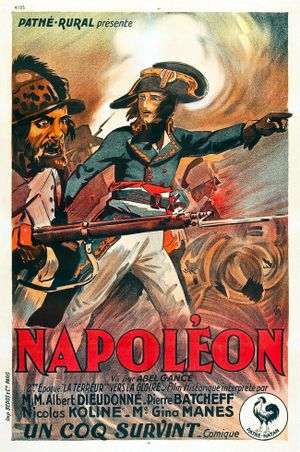

Filmant la foule et les soldats avec une ardeur communicative (jamais pompière), le cinéaste retranscrit également avec beaucoup d’émotion les sentiments se cachant derrière les visages. Visages dont celui d’Albert Dieudonné, qui incarne Bonaparte, demeure le plus saisissant : ni beau, ni laid (comme Napoléon lui-même), l’acteur possède un regard pétrifiant, capable d’éteindre toute contestation et d’envoyer n’importe quel homme mourir au combat dans la minute s’il lui en donne l’ordre. Une incarnation dont on dit qu’elle fut marquante, voire traumatique (Jean Tulard), au point que Dieudonné demanda à être enterré dans les habits de l’Empereur à sa mort.

Pour symboliser cette fusion des événements historiques avec la trajectoire de vie de Bonaparte, Gance utilise à fond ses capacités de monteur hors pair, expérimentant avec la caméra et la pellicule afin de produire un film n’ayant pratiquement pas pris une ride encore aujourd’hui. Sidérant de beauté avec ses paysages naturels aux filtres bleutés, rougis ou sépias, le film surprend sans cesse en alternant plans fixes, travelings, gros plans et même split screen en fonction des situations qui sont décrites à l’écran. Le cinéaste relie ainsi par une métaphore poétique le tangage du bateau de Napoléon dans la tempête avec celui tout aussi violent et incertain de la Convention aux heures les plus sombres de la Terreur, n’hésitant pas à accrocher sa caméra à une balançoire pour imiter la houle au sein de l’assemblée, tout en alternant avec des coupes frénétiques sur des plans de mer déchaînée.

Éblouissant de modernité, frappant par un souffle épique dont on surprend le cinéma muet d’être capable avec une telle force, Napoléon doit moins se regarder avec le regard inquisiteur de l’historien moderne (il n’est là qu’une mise en image de la légende dorée de l’Empereur) qu’avec les yeux candides de l’amateur de cinéma, auquel le film a su apporter une foule d’innovations qui surprennent autant aujourd’hui qu’il y a cent ans. S'il n'est pas dénué de défauts (notamment des longueurs dans sa dernière heure, consacrée à l'idylle de Bonaparte avec Joséphine), le métrage parvient à les faire oublier au profit de quelque chose de plus large.