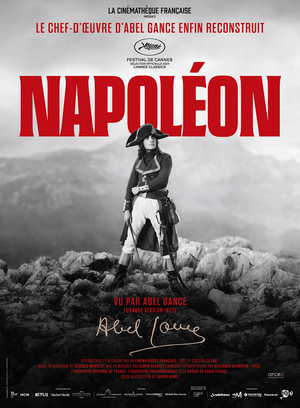

Il aura fallu près de 15 ans de restauration, appuyée sur plusieurs kilomètres de pellicule issus d’un an et demi de tournage, pour redonner vie à la « Grande Version » de ce Napoléon vu par Abel Gance, soit 7h30 de film en deux parties. La bande-son, orchestrée par S. Cloquet-Lafollye et dirigée par F. Strobel, aura pris plus de deux ans pour être enregistrée par l’Orchestre national de France, l’Orchestre philharmonique de Radio-France et la Maîtrise de Radio-France. Ces chiffres à eux-seuls signalent le monument et forcent le respect. On aurait dès lors légitimement pu s’attendre à une œuvre pataude, engoncée dans l’Histoire et réduite à une gigantesque fresque historique. Il y avait de quoi, avec huit heures de toile, entracte comprise, appréhender la phénoménale migraine qui en résulterait, et aborder cette pièce avec appréhension, comme on le ferait d’un marathon un jour de grand soleil. C’est grandement sous-estimer le talent d’Abel Gance, le mettre au niveau des cinéastes dont la vision n’est supportable que dès lors qu’elle reste sous la barre fatidique des 120 minutes. Il ne faut pas y aller comme on va voir un film, fût-il excellent : Napoléon vu par Abel Gance tient bien plus du ballet et du tableau impressionniste.

Faisons tout d’abord une précision essentielle : Gance ne tombe pas dans le piège de la représentation bassement historique de son sujet, d’un Napoléon que l’on verrait grandir en gloire et en prestige au fil des victoires. Il aborde son Napoléon comme un monolithe : dès l’internat à Brienne, c’est tout Arcole, tout Waterloo, toute la rage des 100-Jours qui enflamme ce petit Corse irascible et isolé. Le Napoléon de Gance n’est nullement soumis aux lois du monde qui l’entoure, il est dès le départ conscient de sa propre supériorité, de la médiocrité de ses contemporains, chose que Gance ne cesse jamais de mettre en lumière, serrant au plus son acteur, multipliant les plans rapprochés. Il y aurait un trait à tirer entre le Corse et celui qui le suivra à la tête du pays plus d’un siècle après : l’un comme l’autre sont appelés par la Patrie dans l’enfance, convaincus du rôle qu’ils auront à jouer pour sa défense. Le tour de force de Gance est de parvenir à représenter le caractère tragique de Bonaparte dès l’internat, sans se départir d’une grâce infinie dans sa représentation de l’enfance. En cela bien servi par le talent indéniable de son jeune acteur, il fait pénétrer son spectateur au plus près de Bonaparte, l’exile avec lui dans le froid, lui fait vivre l’alchimie entre l’enfant et son aigle. Ce premier tableau – qui porterait à lui seul le film s’il n’était tout aussi beau par après – préfigure déjà chaque étape de l’épopée Bonaparte : le génie militaire, la victoire de Toulon, les honneurs, la solitude, la campagne de Russie puis l’exil.

Les tableaux qui suivent reprennent la même recette : une composition minutieuse et sans commune mesure dans cet art, des acteurs qui incarnent à plein leurs personnages, et une volonté évidente de sceller l’image de Bonaparte dans le temps. C’est là la caractéristique principale de l’approche de Gance : son film n’est jamais descriptif, mais contemplatif. Tout est présenté, construit, joué de telle manière que l’image imprègne le spectateur, qu’il suive la respiration des plans, qu’il se laisse happer par la composition, par les visages. Toute la dimension artistique instillée par Gance repose sur ce choix de plans d’une longueur parfois impressionnante. C’est justement dans cette longueur inutile que se niche la vision artistique : elle est sans intérêt du point de vue de l’intrigue et de l’action, n’a pas d’autre but que d’exister par elle-même et permettre la manifestation du Beau. C’est cette suite de tableaux qui signale l’œil de peintre d’Abel Gance, parfois de manière si prégnante que certains plans égalent en justesse et en composition des œuvres classiques. Prenons l’exemple de ce plan qui montre Bonaparte solitaire sur la pointe des Sanguinaires, faisant écho de manière évidente aux tableaux de Turner, et transformant le jeune capitaine en héros romantique. Gance jongle ainsi tout le long du film entre les registres, du tragique au romantique en passant par la composition classique (qu’on pense aux scènes dans la Convention, multiplication des plans sur un fond architecturé en clair-obscur).

Soulignons par ailleurs que l’absence de son est une véritable bénédiction, empêchant tout obstacle à la contemplation et au silence, dans un film qui aurait pu souffrir d’un caractère trop bavard. Tout comme un homme qui serait privé d’un de ses sens, le mutisme pousse Gance à développer de plus belle les regards de ses acteurs, rendus superbement par les nombreux plans très rapprochés. Tel lors de la convocation de Louis XVI devant la Convention, où le pauvre roi s’évertue à se défendre, en vain, tandis que Marie-Antoinette au second plan dévoile tout le tragique de la situation par le simple jeu de ses regards sur son mari.

Finissons enfin, en ce qui concerne Gance, par remarquer l’aspect fondamentalement apologétique de son travail sur Bonaparte. L’objet du film, bien plus que le seul Napoléon, est de rendre visible au spectateur la gloire sans tâche du « Sauveur de la Révolution », de le donner sous son meilleur jour. En somme, le réalisateur entend léguer à la Nation une œuvre qui célèbrerait sa naissance, au jour du grand homme qui s’en revendiqua le continuateur. Quel meilleur exemple que la scène des Cordeliers, montrant un peuple édenté et en guenilles transcendé par la Marseillais de Rouget de Lisle, échappant même à la poigne des Trois Dieux ? Napoléon vu par Abel Gance est une Franciade moderne, l’Iliade de toute une Nation, menée par un Achille colérique et inaccessible, mais animé d’un amour profond d’un pays qui le considère pourtant bien peu.

Aux acteurs maintenant, et d’abord au premier d’entre eux : Albert Dieudonné. Il y a eu deux Napoléons dans l’Histoire : le premier fût Bonaparte, le second Dieudonné ; lequel ne s’y trompa d’ailleurs pas et en paya le prix aux yeux du monde. Dieudonné s’est perdu lui-même afin que nous puissions voir celui qu’il convoquait. La performance est à la mesure de l’œuvre : monumentale, bien souvent proche du sublime, comme lorsqu’il campe le jeune capitaine tenant tête au commissaire de la Convention et à son général devant les murs de Toulon. Dieudonné est ici l’archétype de l’acteur sacrifié pour son personnage, réceptacle de l’esprit de Bonaparte à son propre détriment. Persuadé dans ses dernières années d’être la réincarnation de l’empereur, il se fit enterrer dans le costume de celui-ci. Que le monde se moque, Dieudonné avait raison : à compter du jour où il mit le bicorne, il abdiquait sa personne au profit d’un des plus grands qui soit.

Nous manquons de temps pour les évoquer tous, mais aucun doute n’est permis quant au fait que chaque acteur de cette œuvre monumentale est magnifié tant dans son personnage que par la pellicule de Gance. Pensons aux Trois Dieux : le souffreteux Marat (Antonin Arthaud) est glaçant d’avidité meurtrière, et il y a fort à soupçonner qu’Arthaud n’eût pas à pousser son talent pour rendre une telle folie à l’écran ; le bouillant Danton souffle le feu sur les braises de la Révolution ; enfin Robespierre est hallucinant de contrôle, froid et calculateur, inaccessible et insondable. Notons également la prestation de Gance lui-même en Saint-Just, dont la terreur qu’il inspire n’a d’égale que sa superbe et sa désinvolture dans son œuvre de mort. Le duo Saint-Just – Robespierre devant la Convention est à montrer à tout jeune acteur, tant les deux hommes font front à merveille face à la vindicte de tout le peuple assemblé, dans une ambiance étouffante qui ne les fait point flancher. Enfin, un rôle tout particulier est dévolu à Violine Fleuri, amoureuse malheureuse de Napoléon, et qui en suit toutes les pérégrinations. Gance devait vouer une haine tenace à Joséphine pour lui opposer une figure aussi pure, aussi innocente dans le combat pour le cœur de Bonaparte. Alors que la marquise est présentée comme « amorale et de mœurs légères » dans un carton, Abel Gance met en scène Violine de telle manière que nul ne puisse douter de l’idéal qu’elle représente. Restée sur le seuil du « Bal des Victimes », elle n’est jamais si bien mise en avant que lorsque Bonaparte vient prendre son commandement dans l’auberge de son père, et qu’elle se brise sur le gant que le jeune capitaine vient de jeter au sol : le cou incliné sur l’épaule, fermée au ridicule de la situation comme à la présence de tous, elle figure un cygne tout en grâce au milieu des débris. Amoureuse iconodoule, c’est-à-dire passionnée, entière et absolue, Bonaparte restera pour elle à jamais le jeune "général vendémiaire" dont elle acheta l’icône.

La restauration de cette œuvre, dans la version favorisée par son auteur, aura eu comme principal effet de donner au cinéma son œuvre absolue, indépassable. Un évènement parallèle eu lieu en littérature avec la publication de la Recherche, et il est heureux que le cinéma en ait son pendant. Je suis d’avis qu’on ne tournera pas plus beau, du moins pas dans ce registre, et que Gance doit être reconnu comme l’immense artiste qui se révèle dans cette œuvre. Il nous lègue des images d’une beauté incroyable, grâce à la restauration de Georges Mourier, et dévoile le sommet d’un médium pourtant tout jeune alors. Enfin loin d’être à craindre, le caractère gargantuesque de l’œuvre est tout à son service, et donne à ses tableaux une ampleur à l’avenant de son sujet.