Quatre tortues et du vent.

Je lisais il y a quelques jours un article des Inrocks intéressant (matez-moi cet oxymore !) sur la pop culture et le geste d'appropriation culturelle des sous-cultures par la production mainstream musicale (entre autres). On y causait pop stars blanches qui twerkent et autres coiffes indiennes lors de défilés plus-occidentaux-tu-meurs, on y parlait surtout de la question du monomythe et de Hollywood. En gros, le monomythe c'est une théorie critique littéraire appliquée au champs des arts en général qui voudrait qu'il n'y aurait peu ou prou qu'une seule histoire type qu'on nous resservirait inlassablement via un truchement de variations plus ou moins subtiles qui nous font oublier ce schéma fixe, fonction justement de leur subtilité, et de quelques autres qualités cruciales du récit proposé.

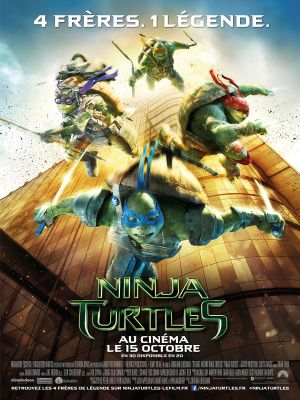

Je pense qu'après ce préambule, vous voyez déjà où je veux en venir. Et moi, j'en vois aussi venir certains d'entre vous : ce qui va suivre peut en tout ou partie s'appliquer à pas mal de films qui sortent d'Hollywood depuis des décennies, alors pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre ? Et bien parce qu'avec ce Ninja Turtles, il me semble qu'on atteint une limite extrême de l'exploitation la plus trivialement stupide de ce monomythe qu'on nous ressert un peu trop et désormais sans vraiment prendre la peine de le travailler. Grosso modo, si vous avez vu n'importe quel film de super héros ou lu n'importe quel comics, vous connaissez l'exact déroulement de ce film, au rebondissement près. Il n'y a absolument aucune variation, aucune surprise dans le froid déroulé de ce récit musclé et verdâtre. Pas un type louche qui ne soit pas en fait un méchant, pas une potiche qui ne soit une héroïne (bonnasse, attention c'est Hollywood + Michael Bay derrière quand même) au grand coeur, pas un loser attachant qui ne lui fasse la cour et ne manque de conclure, pas un détail asséné tellement lourdement qui ne soit en fait un élément clé du pseudo scénario qu'on nous réchauffe ici. Je pourrai continuer longtemps. Mais ce qui m'importe, c'est que pour je-ne-sais-quelle raison, ces réflexions me sont venues à l'esprit durant la projection de ce film hier (en VOSTFR 3D numérique, siouplaît). Et que subitement, j'ai commencé à faire une étrange lecture idéologique ou de classe de ce film et de son mode de production.

Parce que pour une industrie de création de masse comme celle d'Hollywood, un concept tel que le monomythe (à la base un simple outil critique d'analyse et de compréhension des récits structurants de nos sociétés), c'est une aubaine. Et une aubaine, quand on est producteur et qu'on s'appelle Michael Bay, ça ne se refuse pas. Je n'ai rien contre ce glissement qui fait d'un outil critique une recette capitaliste - quand c'est bien fait, on cautionne de toute façon un système qui est inévitable, même si ce monomythe est à nuancer. Le problème, c'est justement Michael Bay. Comment expliquer que devant un film qu'il ne fait que produire, j'ai eu l'impression de regarder non pas les Tortues Ninja mais les Tortues Ninja vs Transformers, alors même que je n'ai jamais regardé Transformers ? C'est simple, le film se fout complètement de nous raconter une histoire (à 2 ou 3 scènes près) pour nous balancer des combats façon jeu vidéo entre Shredder-Mégatron et les tortues mutantes. Mais le pire problème dans tout cela, c'est le modèle de cinéma défendu par monsieur Bay. Il ne réalise pas ici, et pourtant tout rappelle "son" cinéma. Il y a une certaine virtuosité qui est indéniable d'un point de vue technique, mais qui tourne à vide. Ce pourrait être littéralement n'importe qui derrière la caméra, seuls importent les fonds qui financent le tout, le rendu technologique (parfois réellement bluffant), et le déchaînement d'effets et de plans qui ne semblent pas avoir été tournés par une caméra mais plutôt recréés par ordinateur. On est à l'exact opposé du cinéma d'auteur et même au sein d'une production de masse hollywoodienne, le geste me dérange. Cette invisibilisation du cinéaste au profit d'une uniformisation esthétique (finalement assez pauvre puisque réplicable) du récit me paraît idéologiquement dangereuse. Tout ça sans parler du geste subsidiaire de réappropriation culturelle (pop), symptomatique de la post (post post post) modernité qui n'est ici plus qu'un prétexte à un vaste ratissage de références supposées cool : keyboard cat, Gwen Stefani, et d'autres choses encore dont je ne me souviens plus, mais tout y passe sans le moindre filtre critique ou sans la moindre distanciation.

Là encore, ça passerait si c'était bien fait (et je ne parle pas des qualités techniques du film), mais le scénario est d'une indigence telle que ça en devient un vrai festival de la connerie, et à ce niveau là, je pense qu'on peux parler de virtuosité de la crétinerie. Le film est donc un produit consommable et sans saveur de plus dans une immense usine à jouets détraquée, mais les finitions bavent. C'est simple, ce qui tient lieu de scénario accumule les béances (même plus des incohérences) à en faire monter l'Odieux Connard au septième ciel. Je ne suis pas coutumier de les énumérer mais je ne pouvais pas m'empêcher de les voir. Disons juste que tous les personnages se comportent de manière absolument invraisemblable et que le film n'arrive pas à le masquer, jamais. Ce sont des tortues qui effacent des données sur un téléphone pour se laisser reprendre en photo deux secondes plus tard, alors qu'elles avaient juste à se barrer avec le téléphone pendant que l'autre cruche était dans les vapes. Ou bien le gentil-qui-en-fait-est-un-méchant qui balance un discours totalement gratuit et inutile à notre cruche comme ça, sans raison, pour donner un semblant d'épaisseur à ce twist raté qu'est la scène où on doit comprendre qu'il est méchant (alors qu'en fait c'était mal barré, monomythe tout ça tout ça rien qu'avec sa profession dans le film tu SAIS que c'est un traître). Et mieux, c'est genre une armada de ninjas entraînés qui désertent les lieux où sont gardés jalousement leurs pires ennemis pour que ceux-ci puissent s'évader pépère, avant de réapparaître sur le parking juste le temps de se faire dégommer pendant la demi-heure suivante. Bref, c'est juste navrant.

Mais.

Les plus observateurs d'entre vous auront vu que j'assortis mon plomb d'un petit cœur, après ce déchaînement d'arguties idéologiques dans le vent (car ce n'est pas ce papier qui là, maintenant, va faire évoluer un système en place depuis des décennies et qui a par ailleurs fait ses preuves artistiques et continue de le faire aujourd'hui assez régulièrement). On en arrive donc à "que sauver dans ce navet" ? Bon, déjà, les conditions de projection - c'est strictement personnel et on s'en fout, mais reste que ça influe. Je suis allé voir ce film au Gaumont des Champs Elysées après avoir déprimé comme une pauvre tâche à une soirée où j'étais seul parmi des groupes bien formés qui n'en avaient rien à fiche de moi. Vague à l'âme dans le métro et quelques chansons de Jacques Brel plus tard, il me fallait mon shot de débilité pour me divertir / défouler. Et comme je l'annonçais sur un réseau social avant le début de la séance, c'était pile ou face : soit je trouve ça génial, soit je bascule du côté obscur de la projection. Sauf que j'étais en fait assez tiédasse. Bien sûr je trouvais ça mauvais, mais tellement insipide aussi que ça ne valait pas forcément le coup de me déchaîner. Pire, je me laisser bercer et me prenais à apprécier quelques séquences du film. Bref, on est pas passé loin d'un 5/10 peu inspiré, et je n'en fus délivré que par mes insidieuses réflexions sur le monomythe, qui ont fait "pop" dans ma tête en cours de route. (Paie ton jeu de mots du siècle). Donc en fait, malgré la niaiserie absolue et le vide qui règne sur ce film, je sauve deux moments et je salue les techniciens salariés qui font ressembler le tout à un énorme jeu vidéo sans âme (parce que bon eux ils sont juste là pour nourrir leurs familles). Le premier moment est le premier moment. Je vous laisse méditer là-dessus (indice : dessin animé, 3D, ouverture). Le deuxième moment, c'est le seul morceau de bravoure du film qui le fasse enfin un peu décoller de son morne programme et qui devienne une sorte de pur moment de stylisation à la Michael Bay (car on peut détester beaucoup de choses chez lui et reconnaître parfois un certain talent). Le seul moment où le film devient tellement n'importe quoi, tellement sidérant dans son déchaînement d'esbroufe, qu'il finit par vous convaincre que, oui, des fois, ça fait du bien. Je parle bien sûr de la longue séquence où un 36t en roue libre fait du tout schuss là haut sur la montagne. Voilà qui résume le film : la séquence est un monument de débilité et d'invraisemblance, mais visuellement j'étais juste scotché. Et je salue la qualité de la projection malgré la petitesse de la salle (si les Pathé lyonnais pouvaient s'en inspirer...). Voilà, le cœur c'est pour le camion.

Pouet.