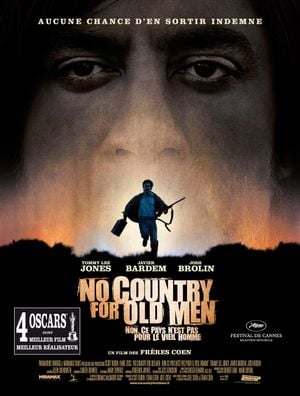

On est vite dépassé par le nombre incalculable de films que l’on aimerait voir, que l’on doit voir. Ma liste grandit plus vite que les cases se cochent, mais cela s’avère finalement plus exaltant que frustrant. Ce No Country for Old Men figure probablement parmi les films qui faisaient partie de cette liste depuis le plus longtemps, et pour des raisons inconnues, je me suis dit que ce dimanche après-midi était le bon moment pour m’atteler au visionnage de l’un des films les plus estimés de la filmographie des frères Coen.

Les premières images nous immergent dans les étendues arides et désolées du désert texan, dans une ambiance à la fois sereine et hostile, qui rappelle quelque peu l’imagerie hypnotique de There Will Be Blood, sorti la même année. No Country for Old Men se développe dans le même climat, dans une torpeur ambiante, une atmosphère crasseuse et malsaine où la vie s’étiole et s’assèche sous les affres d’un soleil de plomb. Cette allure de western glauque que l’on pouvait déjà retrouver dans les films de Sam Peckinpah, ou plus récemment dans Sicario (2015) et Comancheria (2016) s’allie parfaitement à la démarche réelle du film des frères Coen. Les deux maîtres du cynisme ne se contentent pas, ici, de faire un simple film sur les cartels, les trafics de drogue et le désespoir humain, des thématiques d’ailleurs déjà traitées de bien nombreuses fois.

No Country for Old Men est une fable remarquable sur le temps, la vie et la mort. Western-thriller silencieux où la tension est omniprésente, c’est un film qui dit tout sans ne rien dire. La peur se ressent sur les visages, la mélancolie s’étend sur les paysages, et la mort parcourt ce vaste décor désolé. Si les personnages ont tous un nom, ils incarnent chacun quelque chose de précis dans la mécanique du temps. Llewelyn (Josh Brolin) est un vétéran de la guerre, qui n’a plus de réel but et tente sans cesse de fuir. Le sheriff (Tommy Lee Jones) est un homme désabusé, qui a tout vécu et semble avoir été oublié, laissant le temps s’écouler. Mais le personnage le plus intéressant est sans conteste celui d’Anton Chigurgh, tueur sans scrupules, mystérieux, dont on ne connaît rien. Ce personnage imprévisible et extrêmement cynique, superbement interprété par un Javier Bardem totalement dans son élément, toujours habillé en noir, aux cheveux très bruns et aux yeux noirs est en réalité une personnification de la mort, tuant tous ceux qu’il rencontre, fortuitement ou non.

Vu sous cet aspect, le film prend tout son sens. Anton n’a pas de passé, il agit sans réelle raison particulière mais se présente comme un régulateur dans ce microcosme sclérosé par la cupidité et les petites magouilles. Il va à la rencontre de ceux qui fuient la vie et épargne ceux que la vie a oubliés et qui meurent à petit feu, comme le sheriff, donnant alors son sens au titre du film, illustrant la fragilité de la vie, son aspect fugace mais aussi la dangerosité de ce monde de loups où la menace rode en permanence. L’aspect destructeur de cette mort personnifiée par le personnage d’Anton est d’ailleurs nuancé par le fait que la mort des personnages « innocents » n’est jamais montrée à l’écran, évitant tout appel à l’émotion du spectateur, et illustrant également l’aspect silencieux de la mort, où nombreux sont ceux qui disparaissent dans l’ignorance.

No Country for Old Men dresse un tableau sombre et poussiéreux d’un univers écrasé par la mécanique du temps, où celui-ci s’écoule, où les existences persistent et s’achèvent… Superbement écrit, magnifiquement interprété, c’est un film très prenant qui propose une histoire à la fois simple et complexe, dont la résolution demeure un mystère jusqu’au bout. Mais c’est avant tout une fable à la profondeur vertigineuse, qui utilise la forme pour illustrer le fond, et qui marque durablement le spectateur. Le genre de film que j’adore et dont je comprends désormais bien mieux le succès. Une véritable réussite.