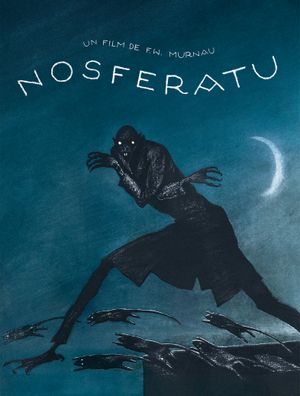

Il y a des monstres qui rugissent, d’autres qui vocifèrent, puis il y a Nosferatu. Silencieux. Spectral. Une silhouette aux membres démesurés, surgissant des ténèbres comme une malédiction impossible à dissiper. Plus d’un siècle après sa sortie, le film de F.W. Murnau reste une leçon absolue d’horreur, un cauchemar en images qui suinte l’angoisse et l’étrangeté. Si le cinéma est une affaire d’ombres et de lumières, alors Nosferatu est l’œuvre d’un maître-sorcier.

Une esthétique qui sent la fièvre et le cauchemar

Dès les premiers plans, le film installe une atmosphère gangrenée par une menace indicible. Le noir et blanc granuleux, les décors distordus et les éclairages expressionnistes transforment chaque image en tableau gothique. Rien n’est lisse, rien n’est rassurant. La lumière frappe violemment les visages, creuse les orbites, accentue les angoisses. Et au cœur de cet univers malade se tient l’incarnation pure de l’horreur : Max Schreck.

Max Schreck : une créature d’un autre monde

Il ne joue pas Nosferatu, il est Nosferatu. Contrairement aux vampires romantiques qui pulluleront plus tard, le comte Orlok est une abomination. Chauve, les oreilles en pointe, les doigts squelettiques, il évolue comme un insecte affamé, glissant d’une ombre à l’autre avec une fluidité inhumaine. Son regard fixe, ses mouvements désarticulés et sa posture courbée le rendent étrangement réel. Ce n’est pas un acteur en costume, c’est une créature échappée d’un cauchemar primitif. On comprend pourquoi la légende urbaine a voulu croire que Schreck était un véritable vampire.

Une atmosphère qui a redéfini l’horreur

Tout dans Nosferatu est conçu pour instiller un malaise diffus. Film muet, il exploite à merveille l'absence de dialogues pour accentuer l'étrangeté de son univers, laissant chaque image parler d’elle-même. Pas de jump scares, pas d’effets faciles, juste une tension insidieuse qui s'infiltre lentement mais sûrement dans l'esprit. La lenteur de la mise en scène, les intertitres parcimonieux, le silence pesant : chaque élément contribue à cette sensation d’étouffement. Même la musique, souvent revisitée au fil du temps, conserve une aura troublante et mystérieuse, renforçant l’atmosphère irréelle du film.

Et puis, il y a cette scène. Celle où Nosferatu surgit lentement de son cercueil, droit comme un automate maudit. Un moment qui glace encore le sang aujourd’hui et qui prouve que l’horreur ne se résume pas à des hectolitres d’hémoglobine.

L’héritage monstrueux de Nosferatu

L’influence de Nosferatu est tentaculaire. Chaque vampire du grand écran lui doit quelque chose. Pas de Bela Lugosi, pas de Christopher Lee, pas même de Dracula sans lui. Son ombre plane sur des œuvres aussi diverses que Salem’s Lot, Shadow of the Vampire (où Willem Dafoe réinvente Max Schreck) ou encore le Dracula de Herzog, qui reprend ses codes avec une vénération palpable.

Mais au-delà du vampire, c’est tout le cinéma d’horreur qui a une dette envers lui. L’usage de la lumière et des ombres, la peur induite par la simple présence d’un corps étranger à l’écran, la lenteur hypnotique qui fait grimper l’angoisse : Nosferatu a semé ses graines dans chaque recoin du genre.

Un cauchemar qui refuse de mourir

Si Nosferatu continue d’être aussi puissant, c’est parce qu’il touche à quelque chose de fondamental. Une peur ancestrale, une angoisse enfouie dans l’inconscient collectif. Il n’est pas juste un film d’horreur, il est l’horreur. Pas un spectacle, mais une expérience.

Et plus d’un siècle plus tard, son ombre est toujours là. Tapie dans un coin de l’écran. Prête à nous engloutir à nouveau.