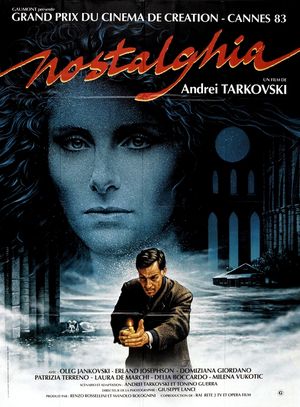

Nostalghia n'est pas forcément la porte d'entrée la plus difficile dans l'oeuvre de Tarkovski.

Le titre, la situation personnelle de Tarkovski (exilé depuis peu, et pour toujours - comme il le pressent explicitement dans le film) et les deux premières séquences sont totalement claires, presque explicites : en noir et blanc, un groupes de femmes et un enfant qui ne tardent pas à s'immobiliser, un chien, un cheval en contrebas, un pylône coupant le plan en deux, un paysage de forêt et d'eau, baigné par une brume qui s'étend ; en couleurs à présent, un autre paysage, des arbres, un pylône, une brume épaisse, une voiture accompagnée par un long travelling, qui sort du plan pour y revenir bientôt (un symbole ...) ; la Russie, puis l'Italie. L'exil. Le cadre est posé.

Il y a aussi l'apport essentiel de Tonino Guerra, maître du souvenir, du rêve, de la fluidité entre les réalités. On en saura un peu plus dans l'excellente critique de Trollpol :

http://www.senscritique.com/film/Nostalghia/critique/22239018

Nostalghia permet aussi d'en savoir un peu plus sur la façon de dire de Tarkovski.. Ses oeuvres ne doivent pas être vues comme l'expression de théories philosophiques ou religieuses. Si c'était le cas, sa pensée pourrait alors passer pour confuse et même simpliste. En fait il procède par images, pas par intuitions certes, mais par fragments qu'il ne cherche pas forcément à relier à une théorie définitive - et cette façon de faire permet d'alterner entre longues phases silencieuses, souvent contemplatives et séquences envahies de dialogues (souvent éprouvants pour le spectateur). Le cinéma est-il le meilleur vecteur pour parvenir à une telle fin ? la question est ouverte ; on y reviendra ...

Il reste que les pistes ouvertes sont multiples, sans doute liées, difficiles à appréhender dans un cadre d'ensemble. On essaiera de procéder à la façon de Tarkovski, sans ordre (du moins apparent) -

- l'Italie et la Russie, donc, avec une séparation irréductible,

- la femme, la mère, l'amante (les deux étant un instant confondues, avec un très beau contraste entre les deux chevelures), la sainte, avec les tentatives de fusion impossibles entre ces figures,

- l'art, que pour la première fois Tarkovski semble rejeter, avec une formule définitive assénée dès les premiers instants dialogués du film - "Je suis las de ces beautés écoeurantes", et l'art c'est à la fois la madone de Piero della Francesca et les poèmes de son père - dont le livre sera d'abord jeté, puis brûlé ,

- le passé, celui du narrateur mais aussi l'origine du monde, l'unité perdue et l'avenir, à construire,

- et au milieu un présent, dans lequel il ne peut pas trouver sa place, incarné à la fois par les notables ventripotents (qui se baignent dans les sources chaudes, fontaine de jouvence pour une éternité illusoire et rejettent la différence du fou) mais aussi par la femme qui l'accompagne (magnifique Domiziana Giordano) - sa traductrice (la traductrice est, devrait être, un intercesseur, un relais entre deux mondes - cela ne marchera pas). Elle est femme, elle attend un rapport au monde positif, où le corps aura toute sa part (très belle scène du sein découvert devant la fenêtre) et qu'il ne peut lui donner; là encore des phrases importantes sont prononcées - "tu es ennuyeux" (!!!), "tu es hypocrite" (dans ton incapacité à faire le pas) et même "tu es un cochon" (dans le désir non assumé) ,

- la pensée très réactionnaire (sans doute caractéristique de la pensée profonde de Tarkovski) - explicitement exprimée par un religieux que la femme croise au début du film - la femme doit faire des enfants et s'occuper des enfants. il importe de s'agenouiller devant ce qui nous dépasse; Le personnage ne traduit pas nécessairement la pensée de Tarkovski - mais l'idée de soumission à un ordre supérieur, le péché d'orgueil sont clairement évoqués. Et dans la scène suivante, quand elle tente effectivement de s'agenouiller, ses très hauts talons l'en empêchent, et tout cela aboutit à une chute assez brutale (dont elle rit ...) : effets du monde moderne ?

- le futur et l'enfant, et l'enfantement - constamment évoqués : la prière des femmes et l'envol des hirondelles dans la cathédrale, les enfants d'Andrei dans les images du souvenir, ceux du fou enfermés pendant des années (pour les protéger du monde), l'enfant qui regarde Andrei, ivre dans le bassin et déclamant les poèmes de son père ,

- la nature, les animaux, les éléments, le feu, la terre et l'eau, détruits par le monde moderne, l'eau omniprésente surtout,

- le noir et blanc et la couleur, opposant Italie et Russie, mais aussi présent et passé, rêve et réalité, tout étant finalement entremêlés,

- le rêve donc, souvent angoissant, la confusion entre Andrei et le personnage du fou (Erland Josephson)

- ce personnage du fou et du sage, évidemment essentiel, la mission qu'il va confier à Andrei (très simple dit-il, modeste, "sauver le monde"), dont le rôle s'achèvera à Rome, sur la statue de Marc-Aurèle, au terme d'un discours adressé à une foule indifférente, sans doute sincère mais très convenu et débouchant sur un sacrifice - dont on peut se demander s'il n'est pas loin dun idéal auquel on n'est pas obligé d'adhérer ?

- la dépression, la lassitude - permanente - d'Andrei, souvent écroulé, qui ne trouve de rémission que dans le souvenir et dans le rêve (et pas toujours, certains rêves l'entraînent aussi dans un monde écroulé), Andrei qui ne sourit, vaguement, que dans la scène où il est ivre (et qui s'achève par une nouvelle dépression et un incendie), Andrei qui finira par privilégier la prière du fou à l'attente de la femme.

Enfin et surtout, peut-être, une idée force, qui court tout au long du film et qui en est peut être le ciment ; elle est exprimée sur le mur de l'antre du fou, sous la forme d'une équation paradoxale : 1+1 = 1, avec une démonstration différée : je laisse tomber une goutte d'huile sur une autre goutte d'huile, et cela fait une goutte plus grosse - pas deux gouttes. La théorie au reste n'est pas très originale : elle renvoie à l'opposition entre continu (le monde est un tout) et discontinu. A terme, l'unité originelle est perdue - les séparations, les frontières, celle des états et des langues, de l'URSS à l'Italie ...

Cela fait beaucoup. On comprendra dans ces conditions que le film est difficile à appréhender d'une seule traite.

A titre personnel, j'ai beaucoup de mal à adhérer à la réponse religieuse proposée par Tarkovski : quand, je vois une chandelle, je vois une chandelle et pas la lumière destinée à éclairer le monde - comme dans la scène ultime (un plan-séquence de près de dix minutes) du transport de la bougie dans le bassin désertée, comme le relais, en plus modeste, entre le fou qui vient de s'immoler et Andrei porteur plus modeste de la flamme ; ou pourquoi pas le relais entre les prophètes, entre Jean-baptiste et le Christ. Modestie ?

J'ai du mal assurément avec cette scène ultime, et pas seulement. Ces théories me parlent peu - et les longs (très longs) passages parlés, me semblent surtout très confus, dans la tanière du fou, dans le discours / happening halluciné de ce dernier, dans la longue déclamation des poèmes ...

Du cinéma ?

Tarkovski développe un vrai langage, avec ses propres figures, immédiatement identifiables - longs plans fixes, travellings optiques très lents, plans séquences constants, contre-jours sur les visages en gros plan, entrées très inattendues dans le champ avec notamment des personnages surgissant au tout premier plan (et aussi dans Nostalghia les entrées/sorties de deux voitures à deux moments importants), profondeurs de champs, alternance très subtile entre noir et blanc (souvent en sépia) et couleurs, multiples effets de brumes et de fumées ...

Une poésie - avec des images magnifiques : le plan initial du groupe humain dans le paysage, l'envol des oiseaux depuis la statue de la sainte, l'image magnifique de la bouteille verte recueillant l'eau du ciel au milieu de milliers de gouttelettes, et le plan ultime, très troublant, de la réconciliation et de l'unité retrouvée, l'Italie et la Russie, et lui-même réunis..

Une bande son aussi, souvent décalée - bruits de scierie, de sèche-cheveux, d'eau, de pas ...

Et des échos, infimes, subtils mais permanents dans le récit - le chien, les cigarettes, l'alcool, la plume, les chaussures ...

Malgré ces réussites, je ne suis pas sûr que le cinéma se prête tout à fait à l'expression de l'idéologie (je ne trouve pas d'autre terme à ce moment) de Tarkovski - qui se heurte à une opposition brutale et pas forcément maîtrisée , un hiatus entre didactisme (avec parfois des traductions simplistes - la projection du livre ...) et poésie.

Et la traduction cinématographique supporte mal l'ennui qui peut résulter de l'expression prolongée de thèses confuses ou inversement de la soumission prolongée à la contemplation esthétique (qui est par contre l'essence de la peinture). Entre ces deux impasses, la voie est étroite - et l'ennui peut guetter. Et on se souvient à ce moment-là que la traductrice reprochait précisément à Andrei ... d'être ennuyeux. La plus grande faiblesse de Nostalghia est peut-être là - au-delà de la tragédie (ce retour dont Tarkovski sait de science intime qu'il n'aura jamais lieu), la difficulté à donner corps aux idées et aux personnages, par delà la fulgurance de certaines images.