On sait le lien priviligié qu'entretient - à la manière de celui d'Ozu - le cinéma de Hirokazu Kore-eda avec la famille japonaise. Il revient une fois encore sur son sujet fétiche avec Notre petite soeur, un film qu'on pourrait voir comme le pendant du Vers l'autre rive de Kurosawa. Quand l'un scrute le retour d'entre les morts, l'autre s'attarde sur ces vivants qui résistent à l'abandon, au délitement des liens du coeur et du sang, avec une ambition et un résultat communs (dans des styles bien différents), celui de transformer le cinéma en art-dictame, pacificateur de l'âme.

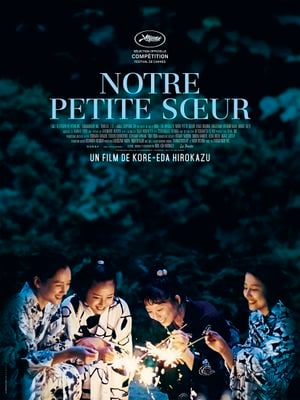

Tout le film tourne autour de l'intégration de Suzu, la "petite soeur" du titre, à son nouveau cercle familial, en l'occurence ses trois demi-soeurs, qui à la mort de leur père, décident de la recueillir au sein du foyer. Maison de la tradition qu'on découvre désertée par les vieilles figures de l'autorité, le père et la mère, mort et portée disparue, auxquelles l'aînée Sachi tentera de se substituer.

La première belle idée de Kore-eda est de renverser l'habituel paradigme qui consiste à représenter le cercle familial comme étouffant, concentrationnaire, cercle dont les personnages devront s'extirper pour enfin se réaliser. La famille en expansion de Notre petite soeur fonctionne comme un système solaire dont la maison serait le centre : chaque fille y gravite selon sa propre courbe, avec sa propre gravité, jamais noyée dans un magma indifférencié qui écraserait les personnalités.

Chez ses soeurs sans cesse déchiréees entre la ferveur adolescente et l'âge adulte, l'appel de l'autre (souvent, le garçon) et la force centripète du foyer, les relations s'apparentent à une tectonique du sentiment, lente et imperceptible en surface, mais avec ses crevasses et fractures, bien réelles en profondeur. Les scènes, en particulier celles qui figurent le cocon, dégagent alors une immense douceur, renforcée par les discrets mouvements d'une machinerie rendue soyeuse, mais aussi par l'instinct du plan de Kore-eda. Le réalisateur japonais parvient au sein d'une grammaire somme toute classique à faire coexister une vie qui passe trop vite et le souvenir qui s'éloigne tout aussi rapidement. Jamais le film ne se contente de la simple évocation de ces souvenirs, ciment entre Suzu et les trois autres filles ; il préfére leur réactivation permanente dans le présent de la narration, les alevins et les prunes servant de madeleine paternelle et maternelle. Il va même jusqu'à fixer certains instants, purement adolescents, dans le champ de la mémoire à l'instant exact de leur réalisation effective à l'écran ; c'est ainsi qu'en voyant Suzu et son ami flottant dans un tunnel de fleurs, le spectateur expérimente déjà la résurrection de l'instant qu'éprouvera l'héroïne quand elle sera "grand-mère", comme le souligne la dernière scène du film.

Pour faire court, dans Notre petite soeur, Kore-eda crée des souvenirs.