Le mythe des Atrides revisité

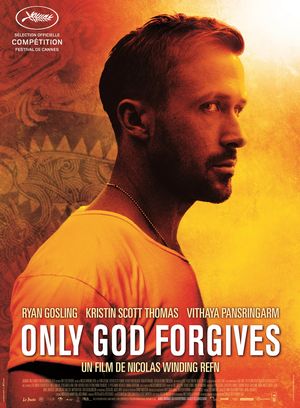

Sur le papier et notamment si nous jetons un rapide coup d'oeil sur les collaborations, au premier abord Only God Forgives peut nous faire penser que le réalisateur pond un second opus de Drive : même acteur principal (Ryan Gosling), bande son par - l'ex batteur des Red Hot Chili Peppers - Cliff Martinez, même souci de l'image et une même motivation, la vengeance - qui engendre bien évidemment la violence. Ce sont certes les mêmes élements mais ils sont ici trempés dans un très profond puits méphitique aux parois imprégnées de vices et d'immondices, jetés dans les infinis et solitaires méandres du questionnement existentiel, et voué au chaos de la tragédie. Il se rapproche donc davantage du Guerrier Silencieux, lui aussi sujet à controverses - il écrit d'ailleurs OGF après celui-ci avant de tourner Drive - et de Bleeder (1999).

Une vicieuse exhalaison pénètre doucement nos tissus organiques, prenant plaisir à disséminer sa souillure jusqu'à notre insconscient. Jusqu'à l'inconsience elle bassine de plus en plus intensément, profondément, dans ce climat humide et imbuvable. Nous nous trouvons au coeur des rues poisseuses de Bangkok et un satané (pour rester polie) danois au nom de Nicolas Winding Refn est entrain de violer notre esprit comme personne en nous dévoilant ses névroses, toutes ses névroses ? Dieu ne lui pardonnera pas c'est certain, mais moi je lui pardonne car ce nouvel OVNI qu'on pourrait qualifier de thriller noir ultraviolent hyperstylisé est un véritable miracle cinématographique, le genre de miracle qui nous fait justement croire au Tout-Puissant. Et particulièrement au dieu suprême Grec, Zeus, brillamment interprété par Vithaya Pansringarm.

Le réalisateur s'inspire en effet de mythologie grecque. Nous pouvons le constater notamment à travers cette famille maudite qui semble être la résurrection quelque peu remaniée du mythe des Atrides. Julian, personnage complètement perturbé qui est amoureux de sa mère, à tel point qu'il tue son père (véritable complexe d'Oedipe). Son frère aîné et adoré de tous meurt également, il se retrouve seul mâle de la famille mais sa frustration de ne pouvoir satisfaire sa mère demeure toujours. Il se dirige alors vers d'autres objets pouvant le soulager de ce complexe. Tel un Minotaure démembré et perdu dans le labyrinthe de l'essence existentielle, il lutte en vain pour trouver son chemin. Il est là, assis non loin de l'Éminence grise (ahurissante Kristin Scott Thomas), et devant un rideau bleu symbole du rêve et de l'utopie, des espèces d’éphèbes vantent leur émancipation pendant que Mai, nymphe inexplorée, pose auprès de lui derrière un rideau rouge symbole de sentiments passionnels sans cesse tourmentés. Durant cette séquence, nous sommes comme abasourdi par cet effet chiasmatique d'une agilité, d'une ingéniosité absolument fascinante, et qui de surcroît est enclin à une interprétation des plus explicite... Le film est également truffé de symboles. Nous avons par exemple l'image géante d'un dragon rouge évoquant sans doute le Test de Rorschach, test qui fait appel à la fois à la sensorialité du sujet et à son inconscient mais surtout à sa capacité projective. Refn nous montre souvent les mains de Julian en gros plan, un fétichisme sexuel qui a également trait à un sentiment de doute, de culpabilité et qui peu à peu devient celui de la perdition spirituelle, la perdition de soi. D'ailleurs le coup de sabre divin donné par Chang, personnage totalement désincarné et insaisissable, le laverait-il de ses péchés ?

Pour ne pas changer, la mise en scène hyperstylée est tout bonnement sublime. Effectivement, il y a de nouveau une sorte d'emphase esthétique, qui, fusionnant avec le bruit sourd constant du silence, extrait un caractère gravitationnel quasi hypnotique et nous maintient en apesanteur pendant toute la projection. Nos yeux drogués prennent plaisir à flâner ça et là, s'imprégnant de chaque détail... L'image est fluide et léchée, elle laisse ainsi notre attention se faire dégeler par cette décoration exotico-postmoderne. C'est dans ces lumières rouges perforant parcimonieusement une ombre doctement composée que le voyage continue (merci à Larry Smith, directeur de la photographie). Notre esprit se fige lors de séquences au ralenti, et - à l'aide de la steadicam - se perd dans des couloirs démentiels et labyrinthiques, nous rappelant ceux de Stanley Kubrick dans Shining.

Ce maverick du cinéma a voulu pousser ses névroses à leur paroxysme sans prendre la moindre pincette, il y est allé à coeur ouvert et cela ne peut évidemment qu'engendrer chez certains, désaccords et controverses. Chez d'autres, cet espèce de porno pour fins gourmets peut séduire jusqu'à l'obsession, et j'en suis... J'ai vu ce film il y a plus d'une semaine et il m'obsède toujours. J'entends encore ce silence métaphysique produit par le sabre de Chang lors de la dernière scène. Oui, lorsqu'il les lui coupe avec style. On a reproché souvent le manque de dialogue, mais pourquoi parler lorsque le silence et la beauté de l'image s'en chargent avec davantage de clairvoyance ?