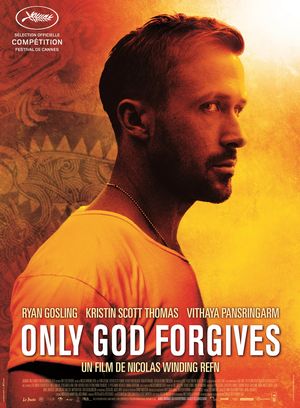

« Le dernier film du réalisateur de Drive » porterait sur un trafic de drogue organisé dans l’ombre d’un club de boxe thaïlandais. C’est du moins ainsi qu’il nous a été vendu ; en réalité, seules deux scènes se déroulent dans la salle de combat et les stupéfiants ne sont évoqués que dans une seule réplique. Comme dans ses précédents films, Nicolas Winding Refn ne s’encombre pas d’un scénario et ne s’enferme dans aucune barrière narrative. La banale histoire de vengeance qu’il choisit de ‘raconter’ n’est qu’un prétexte pour exhiber tout son talent de metteur en scène, d’amoureux de la couleur et du cadrage. Car Only God Forgives est un film de pure mise en scène, une débauche de son et d’image, un déploiement d’esthétisme tout en néons rouge et orange où le vide de l’écriture est comblé par l’électrique beauté de la réalisation.

Dans Valhalla Rising, les plaines nordiques étaient filmées avec une fixité absolue, comme pour laisser le pouvoir du mouvement à la transcendance divine qui obsède ses personnages. Dans Drive, l’enchaînement direct de scènes reliées par la musique hypnotique de Cliff Martinez conféraient au film un rythme léthargique, presque décousu, proche de celui d’un rêve. Only God Forgives n’est donc qu’un pas de plus du réalisateur de Pusher dans sa quête de la matérialisation filmique de l’abstraction : ici, c’est le cauchemar qu’il entreprend de représenter. La lenteur absolue des mouvements, tant ceux de la caméra que ceux des personnages qu’elle suit, les ellipses inattendues (il n’est pas rare que les scènes soient coupées en plein milieu de leur action), le silence omniprésent et entrecoupé de bruits sourds, les voix masquées par la musique métallique de Cliff Martinez, tout dans Only God Forgives participe à en faire une peinture de l’onirisme. On ne sait jamais où on est, ni comment est délimité le décor qu’on nous montre ; les personnages changent de position dans le plan ou sortent de nulle part, les objets aussi – à plusieurs reprises, le personnage interprété par Vithaya Pinsrangarm tire un sabre de son dos alors même que son dos vide nous est montré quelques plans auparavant. La cohérence n’est pas non plus à chercher dans les dialogues, traversés par l’irréel : celui-ci atteint son paroxysme lors d’une scène de dîner qui a tout d’un cauchemar dont le personnage de Ryan Gosling serait la victime, couvert de honte par une mère (Kristin Scott Thomas, hystériquement parfaite) qui compare ses deux fils par la taille de leurs organes.

Ce cauchemar a deux victimes : le personnage incarné par Ryan Gosling et le spectateur. Alors que dans leur collaboration précédente, Ryan Gosling monopolisait l’écran, il n’en est plus rien ici. Le Julian d’Only God Forgives n’est plus le « real hero » de Drive : tous ses actes sont marqués par l’impuissance, l’incapacité, l’échec perpétuel, comme dans un cauchemar. Il assiste aux évènements sans rien pouvoir y changer, il voudrait faire quelque chose de ses mains, serre les poings, mais ceux-ci ne lui servent à rien, et ses coups n’atteignent jamais leur cible. Le spectateur, quant à lui, est le souffre-douleur de la brutalité refnienne habituelle : les fulgurances de violence sont (toujours) rares mais (toujours) inattendues. La scène de torture – au moins aussi traumatisante que la scène de l’ascenseur de Drive – nous est imposée et dure alors même que l’on aimerait qu’elle cesse. « Mesdames, fermez les yeux, et vous messieurs, regardez bien » nous prévenait pourtant le tortionnaire. Lorsque le cauchemar s’achève enfin et que le personnage de Vithaya Pinsrangarm entonne son karaoké (on y retrouve le goût de NWR pour ce kitsch et ce burlesque qui hantaient Bronson) ses premières paroles sont ‘tur kue kwam fun’ : tu es comme un rêve. Une dernière scène en forme de confirmation de l’onirisme du film, latent mais jamais explicité.

Là où tout le monde attendait un Drive à Bangkok, Winding Refn a le courage de proposer un film radical et radicalement opposé qui ne s’en rapproche que par le mutisme de son sublime acteur principal. Si c’est cette audace qui déplait tant, nous ne pouvons que lui souhaiter de nouvelles controverses.

Cet utilisateur l'a également ajouté à sa liste TOP 2013