Le Cinéma, est, avec la musique, le seul des sept arts majeurs ayant la capacité d’agir sur l’intellect et la sensibilité de manière aussi fulgurante. Le « frisson sacré » devient alors la quête ultime du spectateur, générée par la matière polymorphe et foisonnante qu’est le Cinéma. Et cette matière respecte une nomenclature à la fois stricte et large, respectant deux normes symboliques : L’idée d’un film suppose une pensée, un esprit sinon une histoire intelligente qui doit amener une réflexion. Voilà pour la première règle. La seconde, quant à elle, répond à la question esthétique. L’image polysémique renvoie tantôt à des concepts de grammaire cinématographique, tantôt à des techniques stylistiques. Mais toujours à l’harmonisation du plan, magnifié par le geste de la caméra. Ainsi, le texte , s’il n’est soutenu par l’image, n’est que de la littérature pour paresseux (des comédies surannées aux nanars vus et revus). Et l’image sans texte, sans pensée, n’est que le reflet d’elle-même : de l’esthétique pure, d’abord ahurissante, prêtant à la sidération d’une quelconque beauté puis abrutissante, n’ayant aucune substance profonde. La cinégénie serait alors l’harmonie de ces deux dimensions alliées à une troisième : la musique. Et il existerait un niveau supérieur, un niveau que peut atteindre le Cinéma : le sublime. Un niveau élévateur et transcendantal où image et texte se fondent en un concert cosmologique. Cette interaction fascinante entre l’intelligible et l’émotionnel faisait de Drive un film puissant. Qu’en est-il du sanguinaire Only God Forgives, le dernier film de Nicolas Winding Refn ?

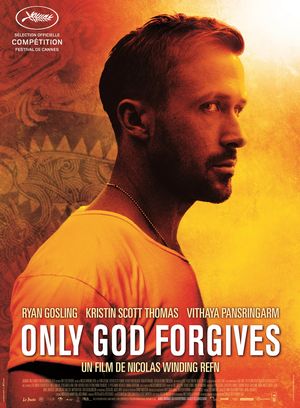

Billy et Julian (Ryan Gosling) sont frères et dirigent un club de boxe à Bangkok. Le premier massacre sauvagement une jeune prostituée, et paie ce crime de sa vie, exécuté par un mystérieux policier vengeur. La mère du défunt (Kristine Scott-Thomas) crie vengeance. S’amorce alors une descente aux enfers des protagonistes hantés par le désir de justice, qui mènera chacun à une fin inéluctable. Entre onirisme et pulsion de mort, Only God Forgives explose littéralement en une mise en scène ébouriffante et virtuose, mais se perd par endroits dans une dialectique trop opaque, voire absconse.

Cannes marque le retour du réalisateur (Pusher, Bronson, Drive) deux ans après et l’obtention de la palme de la mise en scène. Nicolas Winding Refn le Danois, Ryan Gosling le Canadien. Les présentations sont faites. Si Only God Forgives (OGF) ressemble a priori à Drive, nous sommes en droit de nous demander si Drive était finalement un « coup de chance », un tour de force à part, puissant, mais singulier. Si singulier qu’il en venait à sublimer l’instantanéité étirée au maximum. Il convient de signifier ce qu’était Drive avant de porter un regard tendre -ou dur- sur OGF. Tandis le premier était une analogie puissante du western spaghetti-opéra, OGF s’ancre encore plus profondément dans l’ambivalence des genres, à la lisière des sous-genres western onirique et revenge movie. D’emblée, cette maîtrise des techniques souligne la connaissance des genres en vogue.

Rédemption et Fétichisme

Le Pardon. C’est bien cela le pendant narratif du film. Doit-on pardonner ou peut-on se faire justice soi-même ? Le cinéaste met en scène la profonde dichotomie entre raison et passion, avec une préférence clairement affichée pour la seconde option. L’acte de vengeance n’est ni juste ni légal, mais il est légitime. Ici, le tiers incarné par le policier Chang est censé représenter la raison. Il symbolise en fait le bras d’une puissance rédemptrice : le courroux de Dieu. La symbolique de la vengeance se décline alors dans un cycle infernal de haine. Le réalisateur arrive à reproduire la même puissance gestuelle que dans Drive, en sacralisant, cette fois ci, le meurtre engendré par le guerrier divin qu’est Chang, un dieu vengeur.

La vengeance est donc le fil conducteur de l’histoire ; elle trace la route sanguinaire des personnages. Ce désir de self-justice est caractérisé par la violence infinie incarnée dans l’acte de tuer. Refn filme les mains de Julian à plusieurs reprises en gros plan : elles occupent plusieurs fonctions. Ce sont les mains qui tuent et qui punissent, elles représentent la mise en œuvre et l’instrumentalisation de la violence. Mais elles représentent aussi dans une dimension bien plus jouissive, celles (les mains) qui procurent le plaisir. À l’image de ce parallèle intelligent du plaisir procuré alternant les plans où Crystal, la mère de Julian contemple des jeunes hommes déambuler et où Julian se livre lui-même à l’acte sexuel avec une escort-girl.

C’est cette marchandisation du sexe mêlée au fétichisme corporel qui marque ici la profonde différence avec Drive. Tandis que Drive révélait un amour pudique et impossible, OGF le « commercialise » et l’exploite jusqu’à épuisement total. Le sexe prend dès lors une dimension vénale et sadique. Du fétichisme, il y en avait aussi dans Drive ! Mais OGF s’approprie des signifiants bien plus symboliques. Il y a ainsi un glissement d’objets pauvres vers des rituels méthodiques et plastiques, à l’image de Chang travaillant le maniement du sabre à l’aube.

Néanmoins, cette caractéristique est utilisée à l’excès, n’expliquant pas certaines scènes qui relèvent donc davantage du voyeurisme quasi pornographique que d’une pertinence esthétisante.

Onirisme et pulsion de mort

Le choix des personnages de Refn-scénariste reste le même : Le personnage central est un homme taciturne, empli d’intériorité. Cette caractéristique contribue au profond sentiment de silence des scènes. Paradoxalement, ce sont ces silences qui parlent devant la caméra et l’image devient alors légitime : la temporalité anormalement longue prend toute sa splendeur en parlant d’elle-même. Et cette irréalité amène à questionner le spectateur : ces personnages énigmatiques sont-ils bien réels ?

Lorsque le cinéaste filme les longs couloirs sombrement colorés, il capture tantôt le réel, tantôt l’irréel. Plusieurs séquences oniriques viennent s’emboiter dans le récit sans transition marquante faussant ainsi les frontières entre le vrai et le faux. Ces rêveries se métamorphosent en réalités lorsque Chang, le vengeur fantomatique, vient exécuter ses victimes. Leur mort est véritable et douloureuse est leur agonie. La symbolique du rêve vient alors gonfler la dimension tragique puisque les séquences oniriques étant récurrentes, elles traduisent les préoccupations de Julian, convaincu que la mort est la seule fin possible.

La réflexion onirique, l’intériorité du personnage et l’opacité du récit renvoient à un aspect du cinéma supérieur, le cinéma mental : Les longs couloirs sombres deviennent ainsi les arcanes de la psyché, les salles, des antichambres de l’inconscient. Les désirs refoulés cohabitent avec leurs personnages et prennent formes, souvent dans la violence. L’intériorité profonde se transforme en extériorité spectaculaire : Le personnage s’exprime par la violence car il a vu dans ses rêves cette violence le frapper. C’est ainsi la raison la plus légitime à l’absence de paroles et de dialogues : le geste magnifié éclipse le verbe. C’est efficace, c’est assumé !

Perdu dans les limbes de sa pensée, Julian est auréolé d’une autre puissance : il est habité par sa pulsion de mort. C’est sans nul doute ce concept qui agit le plus efficacement dans le film. Chaque personnage semble travailler sa pulsion de mort : Billy, le frère de Julian, au début du film « Time to meet the devil » ou encore Julian même, voulant affronter Chang dans un combat de boxe thaï. Hanté par leur désir de vengeance, Refn arrive à traduire l’essence même de cette pulsion morbide, ce désir inextinguible de faire justice. Aucun être humain ne saurait apaiser son âme autrement. Personne, sauf Dieu lui-même.

L’art de la lenteur

(on aime ou on n’aime pas)

Le réalisateur met en oeuvre certains procédés déjà utilisés dans Drive ou Bronson en les poussant à l’extrême dans OGF. Les thèmes récurrents sont là, le geste s’affine et le tout, quoiqu’un peu outrancier, est magnifié en 35mm. Remarquons aussi le travail du chef opérateur sur les couleurs primaires splendides : les scènes se répondent par un contraste de couleurs (bleu nuit/ Rouge pourpre/ Jaune orangé). Si Refn était un peintre, ce serait un fauviste. Et cet aspect fauve contribue largement à la brutalité des scènes, qu’elles soient violentes ou non, elles orchestrent parfaitement les gestes du long-métrage.

On pourrait facilement critiquer l’absence de réalisme de la mise en scène, la trouver trop lente, trop longue. Ce serait alors occulter sa puissance sublime. Le pendant esthétique du film réside dans l’étirement de la temporalité à l’extrême. L’usage des ralentis prend alors une tout autre ampleur : il magnifie le geste, il lui donne une dimension supérieure. L’allongement non réaliste de l’action dans le temps met en lumière l’ambiance froide et silencieuse du film. Tous les effets stylistiques contribuent donc à la puissance atmosphérique du film.

Cliff Martinez, une fois de plus, démontre sa virtuosité en accompagnant parfaitement l’atmosphère véhiculée par le film : des musiques extra-diégétiques dans les tonalités graves, ponctuées par des accords d’orgue, pour marquer l’aspect religieux et divin du film. Belle leçon de musique !

Les 40 premières minutes du film sont minutieusement préparées, installant des normes strictes où le cadrage joue un rôle primordial. Les plans sont alors surcadrés, où chaque personnage apparaît au second plan, quadrillé par les formes géométriques. En réponse aux plans transversaux du cadrage sur Julian, ce sont des plans courbés et diagonaux qui enveloppent Chang, magnifiant ainsi par un ralenti le geste du sabre. Et chacun de ces plans a pour but d’exalter le geste ultime, celui de prendre la vie. Ce n’est plus seulement l’art de la lenteur mais l’art de tuer. Chez Refn, tuer, c’est beau. Ce dernier réussit ce qu’il n’arrivait pas à reproduire dans Bronson, la fluidité et la légitimité de la violence. Néanmoins, les écueils d’OGF surviennent lorsqu’elle est poussée à outrance dans la scène du bordel où Chang crucifie un truand.

Il reste à savoir si le réalisateur danois s’enliserait dans une mise en forme trop léchée, trop manichéenne en dépit de toute absence de texte, auquel cas nous pourrions commencer à nous inquiéter de "voir un non-dit".