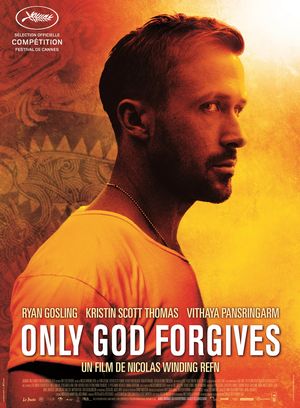

Je continue mon exploration de la filmographie de Nicolas Winding Refn, et Only God Forgives était un film dont j'avais beaucoup d'attentes. Dès les premières minutes, aucune équivoque : on est projeté dans l’univers ultra-violent et cynique du réalisateur. La séquence d’ouverture, un combat de boxe thaï, pose immédiatement le ton : dans ce monde, survivre signifie frapper et encaisser. Mais là où Pusher adoptait un style quasi-documentaire, décomposant avec nervosité l’univers mafieux de Copenhague, Only God Forgives bascule dans une forme d'abstraction totale, une esthétique presque purement artificielle. Le film ressemble à une simulation, un cauchemar où la bande-son génialissime de Cliff Martinez fait évoluer chaque plan dans une dimension un peu plus irréelle à mesure que le film avance, enveloppant le spectateur au point presque de finir par l'hypnotiser. Ce Bangkok est un pur fantasme, un condensé d’images que l’Occident associe à la ville – drogue, violence, prostitution –, transformant l’espace filmé en une forme de mythologie urbaine contemporaine, une vision hallucinée du monde criminel, où chaque éclat de violence est stylisé au poids de le rendre quasiment religieux.

Une véritable vision d'un purgatoire version Grand Theft Auto.