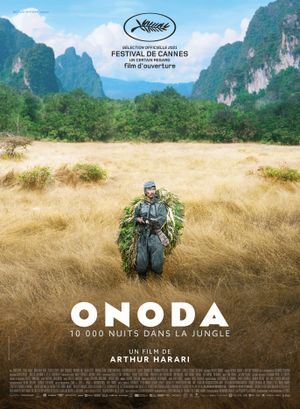

Après Diamant noir en 2016, film noir à la mise en scène puissante et hautement symbolique, Arthur Harari signe avec Onoda, 10 000 nuits dans la jungle un second film d’une maturité impressionnante, tant par l’épure de son style que la densité de son écriture. Un récit fleuve sur la guerre du Pacifique où le temps et la solitude ont raison du réel, laissant une vérité parallèle se dessiner pour des soldats qui n’ont plus à combattre que leur propre déshumanisation.

Onoda commence en 1944 et s’intéresse à un groupe de soldats envoyés en mission sur une île des Philippines, et condamnés à tenir leur position en attendant la fin de la guerre. Mais en l’absence de signes du monde extérieur, et par un sens de l’honneur à toute épreuve, Onoda et certains de ses hommes resteront cachés dans la jungle pendant des décennies, aux aguets, ne sachant pas la guerre terminée. Le projet du film attise d’emblée la curiosité : pourquoi un réalisateur français se lance-t-il dans un film entièrement japonais (du sujet historique au casting) ? Qu’a-t-il pu trouver d’universel ou d’intemporel dans cette histoire vraie (!), qui justifie d’en faire un film en 2021 ? La question peut sembler infondée, mais Onoda, à travers un contexte et des enjeux vieillots (la guerre, le code d’honneur militaire), développe des thématiques qui résonnent toujours avec notre époque actuelle (la méfiance quant à l’information, l’union autour d’une conviction commune – ou la division à son sujet –, le déracinement, le rapport à l’étranger, la déconnexion vis-à-vis d’une certaine marche du monde, etc).

Par ses thèmes, Onoda convoque plusieurs grands films de l’histoire du cinéma : Rambo (le traumatisme d’une guerre dont on ne revient jamais vraiment, mentalement voire physiquement ; la paranoïa et l’impression de voir en autrui un ennemi potentiel), Dersou Ouzala de Kurosawa (la solitude d’une vie au cœur de la jungle, l’apprivoisement d’une nature aussi hostile que nourricière, le décalage total d’un personnage enraciné en marge du monde), Apocalypse Now (la fragilité de la vie et l’impression qu’une mort subite peut frapper n’importe qui) ou encore The Truman Show (la construction d’un univers parallèle, le complotisme lié au monde extérieur, et surtout ce dilemme existentiel entre le confort d’une illusion dont on est le protagoniste et le risque d’une vérité pouvant balayer le sens de toute une vie). Bien sûr, ces renvois thématiques ne sont mêmes pas des références à proprement parler, Onoda traçant sa propre voie et construisant son propre mélange des genres, sa propre grammaire visuelle et narrative. En fait, le film s’inscrit dans un classicisme – au sens le plus noble du terme – dont on n’a plus vraiment l’habitude depuis quelques décennies, et qui donne à Onoda une aura de grandeur. Soit l’impression de voir un film qui a toujours été là.

La robinsonnade aurait pu être répétitive ou cocher les cases habituelles du genre. Heureusement, on ne voit pas le temps (du film) passer malgré ses 2h45. D’une part, la lenteur s’articule intelligemment aux ellipses, faisant ressentir le poids du temps (du récit) qui passe et créant un véritable lien d’intimité avec les personnages. D’autre part, la linéarité chronologique est ponctuée de retours dans le temps qui apportent certaines clés de compréhension, en temps voulu – sortes de récompenses intellectuelles pour la patience et l’investissement émotionnel du spectateur. Onoda est donc, d’une certaine manière, assez ludique dans son approche du film de survie. Harari prend son temps pour filmer les constructions de fortune des soldats (et leurs nombreux montages et démontages), cartographier les lieux visités en même temps que les personnages, et donner une place importante aux dialogues (conflictuels comme amicaux), à l’introspection et au doute.

Au fond, Onoda parle de la volonté de vivre, d’un instinct de survie si fort qu’il occulte tout esprit critique, combiné à un code d’honneur japonais poussé dans ses retranchements. Mais derrière les grands discours et l’héroïsme se cache une vulnérabilité vraiment déchirante. Ces soldats sont comme renvoyés à l’état d’enfance : la nécessité de réapprendre l’autonomie, le besoin de recréer des liens familiaux, l’angoisse de l’abandon, la peur de l’oubli. Le besoin de se souvenir traduit cette volonté de vivre une vie qui vaut la peine, qui a du sens, alors que le doute s’installe de plus en plus au fil des années quant à la valeur de la mission de départ : on ne sait s’ils caressent encore l’espoir d’être sauvés ou s’ils se complaisent dans le déni de ce qu’ils savent déjà, au fond d’eux… mais qui constitue leur histoire à eux. Et se souvenir, écrire son histoire, c’est pour les personnages une façon de surmonter cette fragilité. La mort frappe à la porte, mais les morts vivent à travers la mémoire, les objets, les lieux : on visite la tombe des amis perdus, on tient un journal intime, on replonge dans un souvenir à la vue d’un paysage, on conserve précieusement certains objets imprégnés du passé. Car la vie ne tient qu’à un fil, tout comme le château de cartes de l’illusion ne demande qu’à s’écrouler. La vérité frappe elle aussi à la porte, et elle fait tout aussi peur.

Onoda éblouit par ses scènes d’action aussi froides et percutantes qu’elles se font rares, ses moments de tristesse infinie à la mort d’un être cher, ses moments de légèreté quasi burlesque qui sublime une amitié indéfectible, ses moments exaltants de pure aventure, ou encore ses rares moments de paix et d’apaisement suspendus dans le temps. Ce maelström d’émotions et de scènes fortes place finalement le spectateur dans un état aussi vulnérable que ces soldats effrayés à l’idée de s’être « toujours trompés », mais qui, au fond, derrière cette obsession guerrière, sont en quête de leur propre humanité perdue. « Vous vivez dans la guerre, or moi je vis dans la paix ».

[Article à retrouver sur Le Mag du ciné]