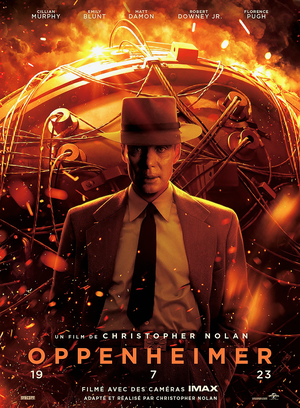

Sentiment paradoxal à la sortie de la salle de cinéma : des défauts évidents, mais le sentiment d’avoir vu un film qui restera.

J’ai vu ou lu dans une des 1001 interviews promotionnelles de Christopher Nolan qu’il s’était inspiré de deux grands long-métrages en particulier et, malheureusement, ceux-ci me paraissent être les deux points faibles du film.

Le premier n’est autre que JFK d’Oliver Stone. Nolan a dit s’en être inspiré pour faire un « film d’action sans action ». Résultat, la première moitié du film n’est qu’une succession de plans courts, de scènes de quelques secondes à peine où les personnages entament une conversation dans un lieu pour la finir à l’autre bout du pays. L’exemple le plus frappant étant le début de la relation entre Cillian Murphy et Emily Blunt qui démarrent leur conversation dans une soirée avant de la reprendre exactement là où elle s’était arrêtée au sommet d’une colline à des dizaines (centaines ?) de kilomètres de là. Pas le temps de respirer qu’au prochain plan Oppenheimer est de retour dans sa salle de classe entourés de ses collègues pour continuer à bosser. Le genre de choses qui ne dérange pas tant qu’on ne l’a pas remarqué, mais une fois que c’est fait on ne voit plus que ça. Heureusement Nolan se calme un peu dans la 2e moitié, sinon le film aurait pu être un désastre.

La 2e inspiration, c’est Amadeus. Christopher Nolan s’en est inspiré pour mettre en scène la rivalité entre Strauss et Oppenheimer, qu’il voit comme similaire à celle entre Salieri et Mozart. Sur le papier, ce n’est pas une mauvaise idée. Le premier jalouse le deuxième qui, lui, ne le considère pas comme un rival car ils ne boxent pas dans la même catégorie, ce qui a le don d’énerver plus encore le premier nommé. Dans Amadeus, on comprend la jalousie de Salieri, qui voit débarquer ce jeune insolent bourré de talent alors que lui a travaillé d’arrache-pied pour obtenir son statut. Dans Oppenheimer, on ne voit pas vraiment pourquoi Strauss en voudrait à Oppenheimer. Une humiliation publique ? C’est bien peu pour justifier une tentative de sabotage planifiée sur des années. D’autant plus que les deux personnages ont des domaines d’expertise différents et ne sont jamais véritablement mis en concurrence. On a donc du mal à saisir les tenants et aboutissants de cet arc, même si on suit avec intérêt son dénouement.

D’ailleurs, une autre faiblesse du film sur ce point (et c’est la dernière) est l’erreur de casting qu’est Rami Malek. Non pas que ce soit un mauvais acteur, mais au contraire parce qu’il est une tête trop connue pour nous prendre par surprise. Vous savez, tous ces films où on recherche un meurtrier/traitre et que passe par là un acteur connu pour un tout petit rôle ? Et, nous spectateurs, on se dit qu’il doit être une clef de l’intrigue car il ne serait pas venu pour deux phrases. Eh bien c’est le problème de Malek. Quand je l’ai vu effacé, avec en tout deux répliques sur les premières 2h30 du film et que le nom de son personnage fut annoncé comme témoin lors de l’audience, il ne m’a pas fallu un diplôme en physique quantique pour comprendre que ce serait notre sauveur. Pour le suspense on repassera.

Mais alors, que retenir de positif de Oppenheimer ? Un film de 3h durant lequel on ne décroche jamais ne peut pas être mauvais. L’histoire, bien qu’elle ne soit qu’en partie au crédit de l’équipe de Nolan puisque Oppenheimer ne les a pas attendus pour créer la bombe, est proprement fascinante. Le réalisateur britannique réussit brillamment à nous passionner pour la physique quantique et les enjeux du Projet Manhattan. On trépigne en attendant les essais et ceux-ci ne nous déçoivent pas. Comme Oppenheimer, nous sommes soudainement assommés par les conséquences vertigineuses de la création de la bombe atomique. Les émotions sont fortes, on les prend de plein fouet. L’atmosphère à la fin du film est lourde. S’il est certain qu’il valait mieux avoir la bombe avant les nazis, peut-on vraiment se réjouir de cette avancée scientifique ?

Le grand succès d’Oppenheimer est de maintenir ce sentiment paradoxal en nous. On pousse avec l’Ouest mais on regrette immédiatement la victoire, sans pour autant souhaiter la défaite. Cette impression est principalement due au casting qui effectue un travail extraordinaire. De Cillian Murphy jusqu’à Casey Affleck en passant par Matt Damon et Tom Conti, et bien d’autres. Beaucoup n’ont que quelques minutes, voire secondes, à l’écran et tous en font quelque chose de marquant.

Pas le meilleur cru de Nolan donc, mais un film qui traversera certainement les années pour son sujet et ses performances.