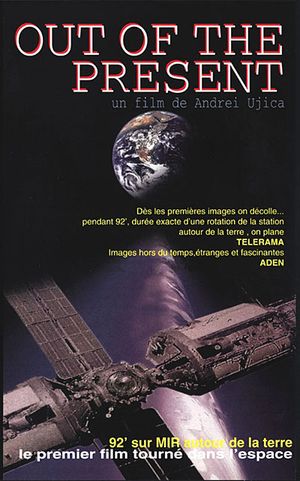

Deuxième film du cinéaste roumain Andrei Ujica qui en réalisa seulement trois entre 1992 et 2010, Out of the present scrute la chute du bloc soviétique depuis la stratosphère. Son utilisation de l’image d’archive ne doit pas laisser croire à un énième documentaire historique pompeux. Expérience envoûtante, il place le spectateur face à l’immensité du cosmos.

De prime abord, Out of the present déconcerte. Inauguré par un lent zoom de deux minutes sur un satellite en orbite autour de la Terre, avec un morceau d’électro en bande-sonore, il peut même apparaître rebutant. Et pour cause, il est le fruit d’un montage expérimental qui est la marque de fabrique du cinéaste.

Dès son premier long-métrage Vidéogrammes d’une révolution (1991) Andrei Ujica propose une méthode de réalisation inédite pour documenter un fait historique. Mêlant prise de vues télévisuelles et amateurs, son ambition était de suivre la chute du dictateur Ceausescu en Roumanie par le regard à chaud des caméras, qu’il s’est contenté de choisir et monter dans un certain ordre. Grâce à ce choix radical, le documentaire montre à la fois comment se déroule une révolution et comment elle est représentée par les images de l’époque. Cependant la multiplicité des points de vue engendre une cacophonie de regards qui, si elle traduit bien le mouvement collectif d’une révolution, néglige la place de l’individu face à elle.

Trois ans plus tard, le documentariste était toujours obsédé par la chute du bloc de l’Est et de l’URSS avec Out of the present. Tout en conservant la même forme singulière, il change son fusil d’épaule et instaure un dialogue plus intime entre l’Histoire et les individus qui la font, par la destinée de l’un d’entre eux. À savoir Sergeï Krikalev, cosmonaute soviétique qui parti de l’Union Soviétique en mai 1991 pour rejoindre la station orbitale Mir et en revint dix mois plus tard, après la chute du régime qui l’avait propulsé hors de l’atmosphère.

Un régime en déliquescence

Montrer l’écroulement de presque un siècle d’histoire de la Russie par le bout de la lorgnette d’une station spatiale à mille lieux des changements politiques terrestres peut paraître anecdotique. Pourtant, avec la même démarche qu’ Anna Roussillon qui suivit la révolution égyptienne depuis un village isolé dans Je suis le peuple (2016), Andrei Ujica propose un regard de biais sur la chute de l’URSS qui en dit long sur la nature du processus politique.

De nombreux détails démontrent en effet que la fin de l’URSS ne fut pas une rupture brutale, mais plutôt un glissement latent. Alors que le voyage spatial se déroule en partenariat étroit avec le Royaume-Uni, au point qu’une anglaise fasse partie de l’équipage, on peut notamment assister à la consommation d’une canette de Coca-Cola en apesanteur. Le comble pour un régime se voulant à son origine l’avant-garde du communisme mondial. L’amateurisme des équipements de radio et les problèmes techniques que subissent maintes fois l’équipage montrent la déliquescence d’un Etat ruiné, loin des « années Spoutnik ». Les derniers soubresauts d’un autoritarisme en berne sont enfin figurés par des images du déploiement de chars soviétiques sur leur propre territoire.

Des images en apesanteur

Mais les signes du changement historique ne sont qu’un amoncellement de détails éparses au milieu d’un montage qui s’attarde surtout sur la vie quotidienne au sein de la station spatiale. Depuis cette dernière, le film discourt finalement moins sur un renversement politique sans précédent que sur notre inscription dans l’univers. Mimant la torpeur cadavérique de l’URSS sur le point de sombrer, Ujica propulse son documentaire en apesanteur. A la manière de Godfrey Reggio avec Koyaanisqatsi (1983) le cinéaste minore l’importance de l’humanité en le confrontant par le montage, la longueur des plans et la bande sonore envoûtante à l’écrasante présence de l’Univers. Peu importe les intempéries terrestres, ce qui compte est l’immensité de l’espace ainsi que les sensations grisantes qu’elle procure aux cosmonautes.

Le vertige de l’apesanteur et du vide intersidéral dévient non seulement les scientifiques de leurs préoccupations terrestres, mais elles les ramènent de plus prosaïquement à leur propre condition physique. L’apesanteur leur permet de se réapproprier leur corps, dans une torpeur délicate où les membres se touchent, se cambrent, se détachent du poids de la Terre. Un entretien entre le cosmonaute et une journaliste depuis la Terre catalyse ce décalage troublant entre deux temporalités qui semblent à des années lumières l’une de l’autre.

« Quand vous êtes partis, l’URSS existait encore […] Quel est le

changement le plus important pour vous ?

– Ce qui m’a le plus surpris, c’est la Terre foncée, puis devenant

claire. Ça a été l’été, puis l’hiver… C’est ce qu’on peut voir d’ici

de plus impressionnant ».

Par ce détour étonnant, la portée politique du film trouve toute sa chair, donnant son importance au facteur humain. Car finalement, quel intérêt peut susciter un changement politique majeur comparé à l’expérience de l’infini ? Subrepticement, Andrei Ujica déplace son film de la fresque historique au conte métaphysique, procurant des sensations uniques et puissantes. S’il cite Solaris de Tarkovski et 2001 de Kubrick, il s’en émancipe largement par son appropriation singulière de l’image d’archive.

Article à retrouver dans Maze Magazine : https://maze.fr/2020/04/revoir-out-of-the-present-la-torpeur-du-cosmonaute/