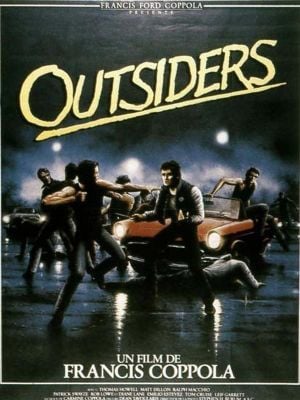

Quand j'avais douze ans, je portais des jeans et des chemises à carreaux savamment déchirées. Comme les Greasers de "Outsiders". Je rêvais d'appeler mes futurs enfants "Dallas" et "Ponyboy", comme deux des héros de "Outsiders". J'écoutais du vieux rock FM des 50's... comme dans "Outsiders". Et comme les ados de "Outsiders", je rêvais d'un monde utopique où nous n'aurions plus besoin de donner du poing dans le but de montrer aux quartiers voisins que nous étions les plus forts.

Vous l'aurez compris, quand j'avais douze ans j'étais fan de "Outsiders". Pourquoi ? Pour une raison simple. Le film de Francis Ford Coppola montrait enfin ce que c'était que de vivre dans un quartier paumé, ce que cela faisait de sentir que nous n'avions aucun avenir et que les autres ne nous aideraient certainement pas. Francis montrait enfin les prolos, les laissés pour compte, les rebuts dans toute leur splendeur. Il était soudainement cool d'être pauvre et de vivre quotidiennement selon les règles du système D. Devant ma vieille télé déglinguée, je reconnaissais l'entraide, les petites combines, les soirées à traîner dehors en quête d'une toile ou d'un billard. J'avais le doux sentiment de connaître ces jeunes, de faire partie de leur bande, d'être le "petit frère" de ses graines de blouson noir au coeur gros comme ça. Plus de quinze ans plus tard, j'aime toujours autant "Outsiders".

Visiblement obsédé par l'âge d'or d'Hollywood, par ses fresques dramatiques à la "Autant en emporte le vent" ou "West Side Story", Francis Ford Coppola, désormais loin de ses projets pharaoniques précédents, ressuscite le teen-movie des 50's, le grand drame adolescent tout en annonçant déjà le regard aussi désenchanté que transgressif d'un Larry Clark. Il mêle la légèreté d'un genre trop souvent cantonné aux drive-in au spleen inhérent à cet-âge, désacralise toute une époque, jette aux orties toute nostalgie facile pour mieux laisser apparaître les fêlures de ses jeunes rebelles sans cause bien moins durs qu'ils aimeraient le faire croire.

Dans son magnifique livre d'images digne des plus grands classiques hollywoodiens, Coppola entraîne une bande de jeunes comédiens qui ne tarderont pas à marquer la décennie à venir, certains durablement, d'autres beaucoup moins. Si leur inexpérience s'en ressent forcément dans l'interprétation, quelques uns crèvent déjà l'écran (Matt Dillon et Patrick Swayze), ou apportent une émotion pure à leur personnage, à l'image d'un Ralph Macchio fichtrement émouvant.

Peu satisfait d'un montage cinéma pourtant excellent mais plus ou moins imposé par la production, Coppola retouchera son film en 2005, ajoutant une vingtaine de minutes et remplaçant la très belle partition de Carmine Coppola par des standards de l'époque. En résulte une oeuvre un brin différente, déroutante pour qui aura grandis avec le film mais plus proche des intentions du cinéaste.