« Il n’y a pas d’amour heureux. Il n’y a pas d’espace suffisamment étroit, suffisamment clos, pour enfermer toute une vie deux êtres à l’intérieur d’eux-mêmes. Or, dès que cet ensemble s’ouvre sur le monde, celui-ci en se refermant sur eux va s’infiltrer entre leurs relations privilégiées.

Alors l’espace d’un être ne se limitera plus à l’espace de l’autre. Le territoire de l’un peut bien se recouper avec le territoire de l’autre, mais ils ne se superposeront jamais plus ».

– Henri Laborit, Éloge de la fuite

« Et pour la première fois, il a souhaité être très loin. Perdu dans un vaste et profond pays où personne ne le connaîtrait. Un endroit sans langage et sans rue. Il a rêvé de cet endroit sans en savoir le nom ».

– Paris, Texas

Les images que l’on s’invente sont parfois plus belles que celles qui existent. L’imagination ne se calque plus sur les cases aliénantes du réel. Pour écouter seulement sa pensée, on tourne le dos aux choses. À force, nous ne sommes plus que face aux murs, mais ils ne sont pas assez solides pour arrêter notre fuite.

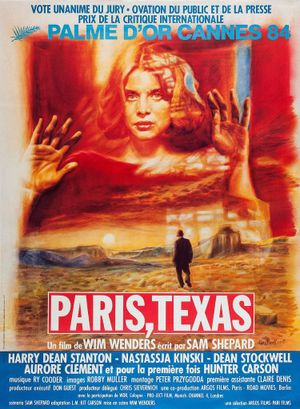

Quand Travis réapparaît après quatre ans d’absence, il refuse de parler. Tout commence par des fragments d’amnésies : celle du personnage principal, celle de son fils Hunter pour qui quatre années ne représentent pas une parenthèse mais une éternité. Hunter est confus par celui qu’on appelle son vrai père mais qu’il ne connaît pas. Vérité et illusion s’emmêlent de plus en plus : Paris ne désigne plus la capitale française romantique, mais un terrain du Texas déserté, berceau du personnage principal. La question de l’héritage obsède Travis, nom porté de génération en génération qui n’évoque plus personne. Les mots sont fébriles. Travis veut ressembler « au père », mais on lui rétorque qu’il existe plusieurs sortes de pères. Nous arrivons à nous entendre parce que nous ne prenons pas les mots au sérieux, leur irrégularité permet de nous maintenir dans l’illusion générale de la communication.

Restent alors les images, notamment celles des vacances passées en famille, lors de cette séquence durant laquelle tout le monde se tait et qui permet de matérialiser le lien qui unissait les personnages. Le mur blanc sur lequel sont projetées les films donne de l’épaisseur aux souvenirs. C’est aussi vers les murs que Travis se retourne pour ne pas affronter le regard d’Hunter lorsqu’il décide de partir, ou de son ex-compagne Jane lorsqu’il la retrouve.

Le face-à-face ne confronte pas les visages, les émotions sont déballées maladroitement. Les paroles se veulent transparentes, on raconte son histoire à la troisième personne comme s’il s’agissait de celle de deux inconnus, et les regards peinent à se croiser. En spectateur muet, Travis se retrouve face à Jane, travailleuse dans un peep-show. Elle apparaît projetée sur un mur, comme lors de la séquence des vacances, coincée dans un cadre comme une représentation picturale irréelle. Le dialogue se joue dans cette séparation, entre le dévoilé et le caché, le dit et le non dit, les mots simples qui se trahissent. Travis redécouvre Jane, se tait et se remémore cette époque où « il la regardait mais ne la voyait pas ». L’habitude cimente nos proches. Mais les murs finissent par se transformer en vitres.

Jane narre la suite de cette relation tragique, la disparition de Travis permettait de le réinventer : « C’était plus facile quand je t’imaginais », « J’entends ta voix tout le temps, chaque homme a ta voix ». Les projections ne se font pas seulement sur les murs blancs, mais sur n’importe qui pouvant prêter sa chair à nos obsessions.

« Le seul amour qui soit vraiment humain c’est un amour imaginaire, c’est celui après lequel on court sa vie durant, qui trouve généralement son origine dans l’être aimé, mais qui n’en aura bientôt ni la taille, ni la forme palpable, ni la voix, pour devenir une véritable création, une image sans réalité. »

– Henri Laborit, Éloge de la fuite

« Je voulais le voir si fort que je n’osais plus l’imaginer » affirme Jane à propos d’Hunter, enfant pas vraiment désiré, rêvé mais jamais rencontré. Avant de confier : « Je ne voulais pas l’utiliser pour combler le vide de ma vie ». Ce vide de la vie anime la majorité des personnages de Wenders : sorte de vertige existentiel, abandon de la quête d’un sens au profit d’un chemin sans destination. Les enfants ont cette force de penser savoir parfaitement où est ce qu’ils vont. Grâce à eux, les films de Wenders sont mélancoliques sans être tristes. Hunter veut devenir astronaute, tandis que son père refuse de monter dans un avion. Depuis le parking, Travis lève les yeux pour contempler les retrouvailles qu’il a orchestrées entre Hunter et Jane, avant de s’éclipser à nouveau, poursuivant l’errance sans fin et sans but de ceux qui ne se retournent que devant les murs.

Autrice : Juliette Clerc

Site d'origine : Contrastes