Quatre ans avant de reconstituer les États-Unis dans la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, Henri Verneuil braque ses caméras sur le quartier de la Défense dont les tours flambant neuves évoquent déjà les gratte-ciels américains. La musique sifflante d’Ennio Morricone qui accompagne le générique en survolant le nouveau quartier d’affaires inscrit d’emblée ce polar dans l’imaginaire du western. Mais la société au sein de laquelle un shérif devra rétablir l’ordre ne sera pas l’Amérique des pionniers, mais la France en pleine mutation des années 70.

Le film débute dans un appartement de la Tour des Poissons, qui venait d’abandonner son titre de plus haut bâtiment de France à la Tour Montparnasse. Une jeune veuve, Nora Elmer interprétée par Léa Massari, est harcelée au téléphone par un mystérieux inconnu. L’homme lui annonce qu’il vient jusque chez elle afin de rendre justice à son défunt mari. Devant cette menace, l’immensité de la tour devenue inhospitalière renforce l’angoisse de la jeune femme et du spectateur. Le gardien s’avoue incapable de protéger l’occupante d’une intrusion et le commissariat de quartier est fermé pour la nuit. La ville est saisie par la peur mais elle fait elle-même figure d’ennemi avec ses équipements titanesques, déshumanisés et peuplés d’habitants indifférents aux cris de leurs voisins. Cette angoisse de la ville nouvelle fait de Peur sur la ville un témoignage intéressant du malaise, caractéristique des années 70, lié à une urbanisation galopante dont on se demandait où elle allait bien pouvoir s’arrêter.

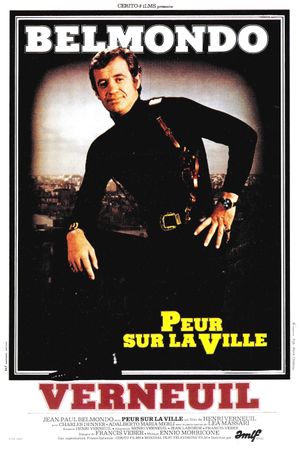

A cette thématique urbaine, Henri Verneuil superpose un autre sujet typique des années post-68 : celui de la libération des mœurs. Cette évolution est abordée avec une naïveté qui la rend un peu ridicule tant elle est datée. Malgré certaines outrances, le scénario semble toutefois laisser le choix au spectateur de déterminer si cette libération est une bénédiction ou une malédiction, propre à éliminer les frustrations ou bien à les décupler. Quoi qu’il en soit, la France sait désormais à qui faire appel si elle est menacée : Jean-Paul Belmondo, alias le commissaire Letellier, qui inaugure ici sa galerie des « superflics » bondissants aux méthodes peu orthodoxes mais efficaces. Sans doute est-ce ce mépris des règles qui a choqué certains critiques de l’époque. Malgré ses méthodes, déjà celles d’un marginal, le policier reçoit à la fin du film le secours du GIGN tout récemment fondé. A-t-on pris cette participation pour une bénédiction officielle des méthodes du commissaire Letellier ? Ou pour un soutien du film à la politique giscardienne ? Peut-être...

Pour traquer son ennemi juré Marcucci (Giovanni Cianfriglia) et mettre fin au chaos semé par Minos (Adalberto Maria Merli), Letellier préférera toujours « le western à l’explication psychologique ». Impétueux et faisant fi des règles élémentaires de sécurité, Bebel nous offre une des scènes d’action les plus mythiques de sa filmographie, n’hésitant pas à grimper sur le toit d’une rame de métro aérien pour rattraper Marcucci. De son côté, Minos, dont le nom fait référence à l’Enfer de Dante, est un héros hitchockien tout aussi mémorable avec sa double personnalité, son lent débit de parole, son œil de verre et son sourire inquiétant. Au delà de l’iconographie fascinante de Minos, celui-ci offre à Belmondo un ennemi à sa mesure qui utilise les mêmes armes que lui : l’audace et la dérision.

L’excellente prestation des deux acteurs principaux est complétée par des seconds rôles qui apportent eux aussi leur lot de charisme, notamment dans l’interprétation des dialogues. On peut ainsi penser à Charles Denner, Jean Martin, ou encore Jean-François Balmer qui installe le temps d’une scène son personnage d’étudiant un peu stéréotypé mais très juste dans sa manière de s’opposer par principe aux policiers.

La ville, on l’a vu, constitue presque un antagoniste au même titre que Marcucci et Minos. Il n’est ainsi pas anodin que le film débute et finisse dans une tour. Une tour, toisée à la fin du film par un Letellier dont le regard comporte peut-être une nuance d’inquiétude. Mais l’environnement urbain offre aussi à Henri Verneuil l’occasion de tourner de tourner de superbes images de Paris, le plus souvent en décor des scènes d’action. La poursuite de Minos sur les toits puis en voiture nous permet ainsi d’admirer la tour Eiffel, le Sacré-Cœur et le Trocadéro.

Aussi emblématique de son époque par ses thèmes, ses préoccupations que par ses décors et son esthétisme, Peur sur la ville est un film mémorable, l’un des plus réussis de la filmographie de Belmondo par sa capacité à mélanger les ingrédients du western, du polar et de la légèreté typique de l’acteur. Encore aujourd’hui, on repense à sa légendaire cascade en apercevant le pont de Bir-Hakeim.