Philadelphia est d’abord un plaisir pour les yeux. Agencement naturel et divin dans un écrin de luxe : l’étalonnage vert orange et bleu, la qualité des jeux de lumière ainsi que le grain analogique donne à l’ensemble une aura presque surnaturelle. On doit beaucoup ce résultat au directeur de la photographie, Tak Fujimoto. Par ailleurs tout n’est que torpeur, légère mouvance, inertie lente, avec son montage fluide et ses cadrages habiles. La ville de Philadelphie est un des emblèmes du film, sublimé en introduction par les synthés évanescents de la musique particulièrement émouvante de Bruce Springsteen.

Un gros plan sur les mains du malade, un regard qu’on évite comme pour fuir la mort, une casquette "nuisible" posée délicatement, une course alerte d'Antonio Banderas en travelling pour rejoindre en urgence son compagnon à l’hôpital, chaque image semble issue de la mosaïque mentale admirable de Jonathan Demme. Son cinéma est simple, mais élégant, envoûtant, bichonné.

L’autre atout du film est le traitement de son sujet. En associant un sidéen gay qui attaque son ancien employeur pour licenciement abusif à un avocat ouvertement homophobe, le réalisateur permet au spectateur d’éviter les artifices compassionnels classiques de la structure hollywoodienne.

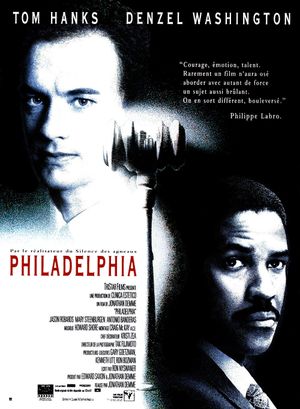

Dans ce film à procès, on suit les états d’âme d’Andrew Beckett, joué par le sensationnel Tom Hanks, parfois désabusé, parfois courageux et plein de noblesse. Sa prestation porte le film vers des sommets de sensibilités et de nuances, jusqu’au paroxysme de la fameuse scène de l’opéra, où l’interprète sent la mort se profiler à l’horizon, dans une confidence, un partage musical aussi improvisé que bouleversant.

Denzel Washington, quant à lui, joue un avocat de grande classe, désinvolte, au bagout impressionnant. Le personnage est dominé par un instinct de conquête. On prend plaisir à le voir se débattre et débattre pour pouvoir faire éclater la vérité (le fond étant en fait l’homophobie plutôt que la peur du sida.)

L’association des deux personnages se produit lors d’une exceptionnelle scène de bibliothèque. On sent tout à coup le vent se lever. Quelque chose est en train de naître. La musique devient déterminante. Au début, Denzel Washington regarde Tom Hanks au loin, caché par quelques livres posés pour se murer. Puis il vient aux nouvelles. Ce sentiment de vouloir reconsidérer, réexaminer la légitimité de son affaire se fait prégnante. Denzel commence à croire en l’intégrité de Tom et à la vérité de sa version des faits. Le suspens est tenu jusqu’au bout du procédé quand on voit Denzel filmé de dos en train de faire un choix. Va-t-il faire demi-tour ou partir ? Il reste... La technique est astucieuse et sublimée par les cordes en crescendo de la musique d’Howard Shore, lorsque Tom lui lit à haute voix un verdict rendu par la cour suprême qui fait jurisprudence. C’est alors l’exercice de la justice qui est en train d’éclore sous nos yeux, dans ce qu’elle a de plus noble.

Évidemment, le film est ancré dans le début des années 90. De l’eau a coulé sous les ponts, et la crainte de la maladie manifesté par Denzel au début du film (transmission par les mains) est devenue désuète. Certains clichés sont aujourd’hui obsolètes. Passons.

Les compositions d’Howard Shore sont pleines de fulgurances avec ces cuivres et instruments à vent doux et ensorcelants.

Mais c’est pendant les froissements de la musique de Neil Young au piano que le film tire sa révérence, avec, comme ultime final, l’enfance du héros, pour mieux nous ramener une dernière fois à l’humanité du personnage.

Ending