J’aime généralement mieux Bresson pour le théoricien du cinéma qu’il est que pour ses films en eux-mêmes. Ses Notes sur le cinématographe sont sans doute ce que j’ai lu de plus captivant sur le septième art ; un livre très bref, mais dans lequel chaque aphorisme fait l’effet d’un bâton de dynamite qui explose toutes les conventions et redéfinit complétement les règles avec lesquelles doit fonctionner le cinéma. S’opposant radicalement au « ciné » qu'il voit comme un simple « théâtre photographié avec des acteurs qui jouent la comédie », et que la Nouvelle Vague appellera le « cinéma de Papa », Robert Bresson n’a cessé de rechercher au cours de sa longue vie (1901-1999) comment faire du cinématographe un art à part entière. Afin de libérer ce dernier du langage de la peinture ou encore de la photographie, Bresson veut que les plans de ses films soient simples, peu chargés, « aplatis », de telle sorte que ce soit mis au contact les uns des autres et de la bande sonore, beaucoup proche de la réalité qu’une image, que ceux-ci prennent sens, une image trop significative en elle-même ne pouvant pas, selon lui, s’assembler avec d’autres, et encore moins avoir un pouvoir de suggestion. À la place des acteurs, Bresson propose de prendre des gens dans la vraie vie et de leur faire dire leur texte sans réfléchir, sans mettre aucune intention, donnant l’impression que nous avons en face de nous un vraie personne, dont on peut lire la vérité dans les yeux et dans la voix, afin que ressorte l’émotion réelle de cette attitude extrêmement sobre.

Seulement voilà, si je suis d’accord avec la théorie et que j’adore plusieurs cinéastes qui s’inscrivent dans l’héritage de Robert Bresson (Pialat, Haneke, Melville, Tarkovski, …), je ne suis pas toujours très convaincu par les films de Bresson lui-même, notamment parce qu’il ne laisse pas ses « modèles » adapter un peu leur texte ou se laisser aller dans leurs automatismes naturels (ce que Bresson affirme pourtant rechercher) et qu’à cause de dialogues trop naïfs ou trop littéraires, ça ne sonne parfois pas du tout vrai quand ils parlent. Je trouve même que cette méthode de non-jeu d’acteur a été poussée par Bresson jusqu’à la caricature dans certains de ses films (notamment L’Argent), et j’en étais venu à me dire que peut-être, Bresson avait tout compris au cinéma (si cette formule peut avoir un sens) mais manquait tout simplement de talent dans la mise en pratique. Parce que dans l'hypothèse où les cinéastes se mettraient tout à coup d'accord pour faire du cinématographe plutôt que du ciné, cela ne serait jamais en soi qu'une base, derrière il faut voir ce que chacun va proposer qui lui soit propre. Et si j'avais aimé plusieurs films de Bresson jusque-là, il manquait encore quelque chose pour que j'arrive à le considérer comme un très grand réalisateur.

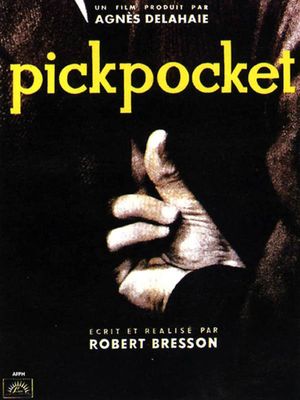

Mais ce film, Pickpocket, est une claque impressionnante et sans doute l’aboutissement le plus parfait qu’on pourrait imaginer pour son cinéma. À l’exception d’une ou deux répliques vraiment maladroites, tout y est impeccable. On y suit un jeune homme qui vole d’abord par nécessité et qui développe ensuite une vraie obsession de la cleptomanie à cause de ça, s’engouffrant dans un cercle vicieux qui deviendra un véritable piège quand il commencera à attirer les soupçons de la police. Le conception que Bresson a du cinéma sublime absolument cette histoire. Les scènes de vol de sacs et de portefeuilles sont absolument jouissives tant elles sont maîtrisées au niveaux du rythme, du découpage, de l’élégance des gestes, des silences et de la tension qui s’en dégage. C’est à la fois absolument sobre et virtuose. Les scènes sont découpées en gros plans, et ces images simples, réassemblées par le montage, forment quelque chose de sublime qu’il est impossible de voir au théâtre ou dans un roman. Une fois ou deux, la musique de Lulli vient apporter une dimension plus lyrique à ces séquences magistrales. Ces scènes sont aussi d'une grande ambiguïté dans la mesure où, de part leur beauté, elles semblent élever l'activité du pickpocket à un rang plus spirituel, et on reconnaît là l'influence de Bernanos sur le cinéaste, s'interrogeant sur la nature des forces, divines ou diaboliques, qui poussent le personnage. C'est aussi sur cette ambivalence que ce dernier va philosopher avec un policier tout au long du film. Bresson nous met alors face de véritables questionnement moraux sans chercher par des artifices à nous manipuler dans un sens ou dans un autre.

Le protagoniste est lui aussi captivant et s’avère probablement être l’un des modèles bressoniens les plus convaincants. La sobriété de son jeu le fait paraître comme un véritable personnage tragique complétement perdu. Si les séquences de pickpocket sont effectivement montrées comme s'il s'agissait d'un don voire d'une forme d’art, il finit par en devenir complétement dépendant, et cela lui coûte le sacrifice de toutes les autres interactions humaines, y compris l’amour, qu’il retrouve à la fin après s’être libéré en quelque sorte de ce fardeau qu’est le vol à la tire (avec une dernière réplique magnifique qui résume tout ça). Mais ses intentions ne sont jamais clairement formulées ; tout est suggéré à partir de cet individu en apparence complétement neutre. Ce film m’a vraiment fait penser au Samouraï de Melville avec ce personnage impassible qui s’enfonce dans un cercle vicieux et duquel finit par se dégager une grande force tragique. Tous les personnages chez Melville sont en fait très proches des modèles bressoniens dans leur façon de jouer. Alors au-delà de la qualité du film qui est sans doute le meilleur de son auteur, c'est un héritage immense que Bresson laisse derrière lui avec ce Pickpocket et le reste de son œuvre.