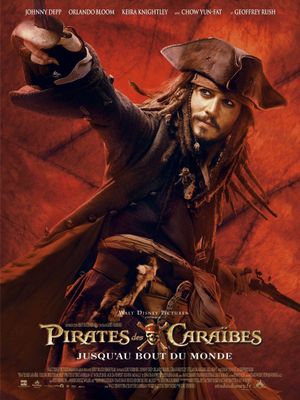

Lord Cutler Beckett (Tom Hollander) et la Compagnie des Indes Orientales ayant accru leur influence, et, avec l’aide de Davy Jones (Bill Nighy, grandiose) et de son Hollandais Volant, accaparé le contrôle des mers du globe, la piraterie se meurt. Avec l’aide d’Elizabeth Swann (Keira Knightley) et de Will Turner (Orlando Bloom), le capitaine Barbossa (Geoffrey Rush) veut réunir les neuf seigneurs pirates constituant le Tribunal de la Confrérie. Mais pour cela, il doit aller chercher l’un d’eux dans l’au-delà, et pas n’importe lequel : le mythique capitaine Jack Sparrow (Johnny Depp)…

Le Secret du coffre maudit n’était que la première partie d’un diptyque qui réunissait tous les ingrédients pour que la deuxième partie soit épique en tous points. Etonnamment, c’est là que Gore Verbinski et ses scénaristes nous attendaient au tournant. Si le film contient évidemment son lot de scènes épiques, il réussit le prodige d’allonger sa durée (2h45 contre 2h20 pour les deux volets précédents) tout en réduisant le nombre de scènes d’action. Ainsi, l’action se verra cantonnée à un long bouquet final attendu et à quelques scènes de moins de 5 minutes éparses tout au long du film. Et pourtant, le souffle épique des deux précédents volets se maintient tout au long de ces 2h45 de spectacle.

Plus que jamais, Elliott et Rossio exploitent leurs personnages avec un génie rare : pour complexes qu’ils soient, les jeux d’alliance et de trahison qui nous sont ici exposés sont d’une cohérence totale et confèrent aux personnages qui en sont les acteurs une épaisseur incroyable. La devise du film pourrait d’ailleurs tenir dans la célèbre maxime shakespearienne du Marchand de Venise : « Je tiens ce monde pour ce qu’il est, Gratiano : un théâtre où chacun doit jouer son rôle, et où le mien est d’être triste. » De fait, l’heure n’est plus à la détente pour les personnages, et si le spectateur retrouvera largement l’humour si caractéristique de la saga, il pourra être déconcerté par le ton globalement plus sombre de l’ensemble, qui se déploie dans des scènes tragique d’une grandeur colossale : Corneille lui-même pâlirait de jalousie devant la scène des âmes perdues, joyau brut de puissance tragique, ou face au dilemme de Will, écartelé entre l’amour qu’il porte à sa bien-aimée et celui qu’il voue à son père.

Plus encore que dans l’épisode précédent, Elliott et Rossio renouent avec le credo du western leonien : si leurs personnages n’ont plus le cœur à rire, c’est parce qu’ils sont rattrapés par la marche d’un monde en route vers un progrès autoproclamé, d’un monde qui ne veut plus d’eux et les jette au rebut sans même se retourner sur ses pas. Davy Jones était le grand antagoniste du deuxième volet, c’est désormais lord Cutler Beckett qui occupe ce titre, repoussant le pirate précité au second plan, non sans en annuler la portée. Au contraire, il en fait un personnage tragique puissamment émouvant dans son incapacité à maîtriser son destin, dont le contrôle passe de main en main sous ses yeux impuissants. C’est lord Beckett qui tire toutes les ficelles de cette cruelle pantomime que Verbinski met en images sous les regards ravis des spectateurs réceptifs, et Tom Hollander lui donne une ampleur tout-à-fait appréciable.

Cette nouvelle donne mène d’ailleurs la saga à son propos le plus impressionnant et inattendu : là où l’on s’attendait à voir le recours au film de pirates comme une exaltation de la rébellion contre l’ordre établi, à laquelle est souvent rattachée à tort la valeur de liberté, si incomprise de nos contemporains, Pirates des Caraïbes n’en fait rien, et c’est là que le film confine au sublime. Si les pirates auxquels il nous est donné de nous attacher se placent volontairement en marge dudit ordre établi, ils ne le contestent en rien ; bien au contraire, ils en dépendent. Et, paradoxe ultime d’une saga qui maîtrise cet art à merveille, leur lutte contre l’usurpation du pouvoir maritime par lord Cutler Beckett et la Compagnie des Indes devient dès lors une lutte pour le retour à l’ordre d’un monde ancien, écrasé par un progrès faux.

Colossalement mis en images par un Gore Verbinski plus en forme que jamais, ce discours fait sans nul doute de Pirates des Caraïbes : Jusqu’au bout du monde le Il était une fois dans l’Ouest du XXIe siècle, tant le réalisateur parvient à renouer avec le génie qui animait Sergio Leone. De fait, un propos percutant ne fait pas un grand film, même s’il y contribue : il en renforce avant tout les innombrables qualités. Et de qualités formelles, ce troisième volet n’en est pas dépourvu, il est peut-être même le plus abouti techniquement.

Rarement la photographie de Dariusz Wolski aura été autant valorisée qu’ici, tandis que les trouvailles narratives s’enchaînent sans qu’on ait (presque) jamais rien à y redire. Ainsi, la demi-heure finale, avec son combat grandiose, contient tout ce qui fait de Pirates des Caraïbes le plus grand divertissement jamais réalisé. Il n’y a qu’à contempler l’incursion aussi géniale que surprenante de ce plan long sur le baiser le plus romantique du cinéma dans une scène de bataille épique pour constater à quel point Jusqu’au bout du monde va tout au moins jusqu’au bout de ses idées. https://www.youtube.com/watch?v=mvenEcIHw8E#t=2m14s

A cette image, Verbinski et son équipe s’amusent comme des enfants – et nous à leur suite – à rehausser chaque scène, chaque plan, par le détail qui la complète au mieux et lui donne toute sa saveur.

C’est également avec plaisir que l’on constate que l’art de la mise en abyme des scénaristes est poussé ici à son paroxysme, créant une cohérence d’ensemble absolument unique entre les trois films de la saga par d’innombrables passerelles plus ou moins discrètes, dont la plus belle est sans nul doute cette intrigue autour de Calypso, préfigurée par la scène des sauvages prenant Sparrow pour un dieu à délivrer de son enveloppe charnelle dans le deuxième volet.

Ainsi, par cet art constant de la mise en abyme, Pirates des Caraïbes : Jusqu’au bout du monde vient conclure dignement la plus belle trilogie cinématographique jamais écrite, en lui apportant une magnifique pierre finale. Et si ce troisième volet souffre (légèrement) de quelques longueurs, on ne lui en tiendra pas rigueur, tant la poésie noire qui s’y déploie n’a son égal nulle part ailleurs dans toute l’histoire du cinéma. Trinquons mes jolies, yo-ho !

Pourquoi mourrons-nous ? Vous tous, écoutez-moi. Ecoutez ! Nos frères attendent que nous lancions l’offenssive, que le Black Pearl les guide. Et que vont-ils voir ? Une bande de rats effrayés à bord d’une vieille épave ? Non ! Non, ils ne verront que la liberté et des hommes libres. Et nos ennemis ne verront que les éclairs de nos canons, ils n’entendront que le fracas de nos sabres et ils sauront que vous et moi nous sommes capables de tout, par la sueur de notre front et la force de nos bras et le courage de notre coeur. Chers amis, hissez nos couleurs.