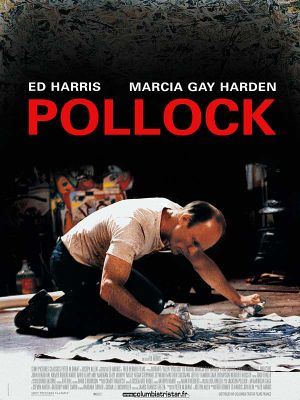

Jackson Pollock, né dans le Wyoming en 1912, peintre moderne, abstrait, expressionniste, mort dans son suicide à pleine allure avec sa jeune maîtresse, en 1956 dans l'état de New York. Ed Harris, acteur solitaire ayant la même calvitie que le peintre, jouant et dirigeant Pollock au tout début du troisième millénaire.

Ed Harris a rendu sexy la calvitie, les vêtements sales, les yeux apeurés, la solitude, la débauche, l'éjaculation précoce et la pisse. En réalité, Jackson Pollock ressemblait à un petit singe qui s'amuse avec un bâton.

Le film d'Ed Harris est excitant parce qu'il rend l'anecdotique épique et le moche attirant. La plupart des scènes sont comme des jets de peintures silencieuses, d'une couleur différente à chaque fois, mais dans un même ton. En fait, Ed Harris a eu la bonne intuition de peindre le peintre à sa manière, expressionniste-abstraite, et avec un académisme amateur moins dérangeant que si c'était l'œuvre d'un pantin de l'industrie hollywoodienne.

Pollock boit, il se retrouve dans la rue sur un martelât et son état est si rugueux et crasseux que j'envie sa détresse, qui est palpable, mise en scène, bien portée. Ses excès égocentriques sont pathétiques quand il s'emporte sur un morceau de jazz à la batterie énervée, avec sa famille et Lee Krasner, comme un enfant turbulent qui ne répond que par les gestes.

Pollock s'exprime peu, et quand il le fait c'est un boomerang. Ses paroles ne sortent pas de lui, il les garde, et se tait quand il ne s'agit pas de lui. Quand il s'exprime à propos de l'art moderne, il explique cette nouvelle approche de puiser à l'intérieur de soi. Le peintre peint, et c'est tout ce qu'on a de lui, mais c'est immense. « "Povera Picasso", Quelqu'un parle espagnol ? C'est écrit "Povera Picasso" ! » crie-t-il à toute sa famille en lisant un papier étranger. Ed Harris décrit bien ce personnage qui n'existe que pour lui mais grâce au regard des autres sur son travail — quand on lui demande ses références picturales, il ne dit rien, c'est Lee qui répond à sa place. Et son travail, ce n'est que l'expression de son intériorité. Alors quand son mécène lui dit que son tableau manque de quelque chose, il va chercher la toile et menace de la changer avec son tube de peinture. Il tient la toile par la gorge avec ses yeux qui vivent et ses dents qui grincent, et finit par ne rien faire. Il ne peut changer une toile pour un tiers, sa seule intégrité est artistique.

Toute sa vie, il la passera à peindre pour être. C'est le seul moyen. On ne sait rien du peintre si ce n'est sa semence, et le regard qu'il donne à Lee lors d'un vernissage de sa gloire, à travers la foule du beau monde et entouré de ses toiles, montre une fragilité toute humaine, et une complicité avec la femme dont on ne sait si il l'aime, mais qui sera son alter égo jusqu'à sa mort.

L'acteur-réalisateur dessine subtilement le New York des années quarante, par une seule rue et un café, de la lumière pénétrant n'appartement, et le bruit de la radio. Et la campagne, il la peint avec un autre silence ; il n'y a plus d'alcool, de vêtement sale et de tâches, mais un ciel gris, un hangar, quelques bières au début et à la fin, mais surtout, une plénitude, un chien, une plage solitaire et un foyer qui ne tiendra pas longtemps.

Pollock est le fantasme romantique d'un type qui n'a pas laissé sa figure dans l'histoire du cinéma. Il s'immortalise, lui-même, et le peintre. Et même si l'on peut ressentir en surface un académisme indé repoussant , on peut aussi percevoir la sincérité de l'artiste, comme un enfant qui enfilerait un costume de pirate et vivrait de grande aventures pour son plaisir et celui des spectateurs.

L'Amérique a besoin de ses mythes.