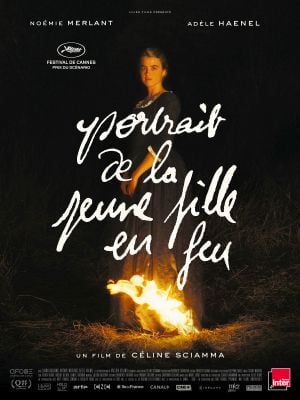

Fin du XVIIIe siècle en France, la jeune peintre Marianne (Noémie Merlant) doit réaliser le portrait de mariage d'Héloïse (Adèle Haenel). Or cette dernière refuse d'être croquée, autant que d'être mariée. Marianne va donc devoir s'appliquer à sa tâche en secret, introduite auprès d'Héloïse comme dame de compagnie. La relation entre les deux femmes va bientôt se muer en passion amoureuse.

La couleur des sentiments

Une île, deux femmes. En 1966, un certain Ingmar Bergman s'était déjà prêté à l'exercice. Pour autant, rien ne rapproche l’austère Persona du flamboyant Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Il y a plus de 50 ans, le réalisateur suédois avait décidé de tourner son drame existentiel en noir et blanc. Aujourd'hui, Céline Sciamma a sorti la palette pour composer ses plans comme un peintre colore ses toiles.

Le bleu de l'océan, le rouge du feu... Le cinéma de la réalisatrice n'est pas celui de la demi-mesure. Ni dans sa mise en scène ni dans sa photographie. Or elle parvient sans encombre à adjoindre à cette beauté formelle une beauté substantielle. C'est ce mariage miraculeux qui permet l'éclosion des sentiments malgré le classicisme assumé du scénario (pourtant récompensé lors du dernier festival de Cannes).

Cachez ce genre que je ne saurai voir

Portrait de la jeune fille en feu est assurément un film d'amour suivant un fil narratif maintes foi tissé. D'abord la naissance du sentiment amoureux, puis la passion, le déchirement, la réconciliation et enfin l'adieu. Une nouvelle itération d'histoire d'amour impossible dont l'issue sera forcément lacrymale. Pourtant, Portrait de la jeune fille en feu évite presque constamment l'impression de déjà-vu. Et se paye même le luxe de constituer une proposition inédite de cinéma. Celle de faire fi du genre de ses deux protagonistes.

Marianne et Héloïse sont des femmes. Or, de leur sexe ou de leur genre, il ne sera jamais question dans la relation amoureuse qu'elles entretiennent. Seuls comptent les sentiments. C'est en dehors de l'île que leur sexe importe, que cette réalité biologique les entrave. Marianne ne sera jamais une peintre reconnue car elle n'a pas accès à la même formation que ses homologues masculins. Héloïse doit se résoudre à épouser un homme qu'elle ne connaît pas.

Il n'est resté que l'amour

Ce sont les autres qui ramènent constamment les deux jeunes femmes à leur genre. Mais sur leur île, en dehors de la société qui construit le genre, Marianne et Héloïse peuvent se sentir libres. Peu importe qu'elles soient femmes, elles sont amoureuses. Cet amour d'une pureté absolue, aussi immaculé que les draps dans lesquels se retrouvent les deux jeunes femmes pour donner corps à leur passion, permet l'éclosion des sentiments chez le spectateur. Elle intervient en miroir de celle ressenti par les deux femmes.

Savamment entretenue, l'implication sentimentale du spectateur monte crescendo alors que Marianne et Héloïse se tournent autour, avant d'atteindre une apothéose jouissive lors de scènes de lits où la beauté des dialogues et la justesse du jeu de Noémie Merlant et Adèle Haenel emportent définitivement. En 2013, La vie d'Adèle était un « film d'amour lesbien ». Six ans plus tard, Portrait de la jeune fille en feu est un film d'amour. Et l'un des plus grand films de cette année de cinéma.