Sous ses airs de petite bisserie reaganienne comme seules les années 80 en avaient le secret, McTiernan orchestre avec Predator un chef-d'oeuvre épuré qui relève bien plus de Apocalypse Now et du cinéma de Sergio Leone que de Rambo 3 et Delta Force.

En quelques plans de commando en hélico faisant honneur à un comique troupier lourdissime et à une masculinité bigger than life, McTiernan brosse une galerie amusante de bérets verts d'une badassitude caricaturale mais terriblement attachante, pour mieux les détruire psychiquement et physiquement par la suite. Alors que tout le monde ici s'attend à participer à une simple mission de secours envers un équipage d'hélico crashé dans la jungle, tout le monde ravale sa chique lorsqu'ils se rendent compte que les rescapés ont été écorchés vifs par on ne sait qui, ou on ne sait quoi.

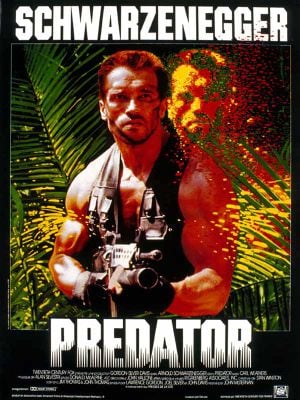

En gros malin et comme dans tous ses films, McTiernan aime d'amour cette virilité musculeuse fantasmatique qu'il traite avec un premier degré désarmant (ce qui ne l'empêche pas en off de dire tout le mal qu'il pense de George Bush et de sa propagande viriliste va-t'en-guerre), et c'est précisément parce qu'il l'aime qu'il se permet de la pervertir et de la subvertir pour en faire une histoire de super soldats qui se présument invincibles mais ne peuvent qu'assister impuissants à leur mise à mort gratuite et méthodique, au grès d'un script où les rapports entre prédateur/proie sont plusieurs fois inversés. Dans un casting où Schwarzy n'est même pas le plus mastoc de la bande -c'est dire- Blain et sa gatling iconique, Mac et son regard magnétique, Bill le mystique sacrificiel, tous ne peuvent décidément rien contre une créature mythique qui les dépèce un par un. Un Mal absolu qui tue ni au nom d'une cause, ni pour se défendre, ni pour se nourrir, ni pour se reproduire, ni pour se venger, ni même par pulsion... Mais qui tue uniquement parce qu'il est, selon les superstitions des anciens, « El que hace trofeos de los hombres », Celui qui fait de l'homme son trophée. Une menace qui se paye le luxe de ne même pas se cacher: elle est juste invisible. Elle rôde juste en face de ses proies à même pas 20m, sans qu'elles le voient. La flippe absolue.

Alors que de nos jours l'industrie du cinéma égrène des demi-dieux mongolissimes qui ressemblent à des streameurs Twitch et ne savent même plus faire autrement que de foncer dans le tas et tout démolir pour se débarrasser d'un sniper embusqué, Predator garde sa fraicheur au gré des décennies et stimule le spectateur parce qu'il montre précisément des personnages constamment en train de cogiter et d'analyser ce qui se passe autour d'eux.

Dans cette vaste chorégraphie analytique à l'image de tous les films de l'ami McTiernan, Predator flaire ses proies aussi surement que Bill flaire le Predator, chacun ici cherche à comprendre son environnement, à le maitriser, et in fine à tuer ce qui s'y trouve ou ne pas être tué, dans un décor de jungle personnifiée qui aura rarement été aussi poisseuse et étouffante au grand écran. La mise en scène soyeuse et méthodique de McTiernan est un sommet du cinéma d'action, qui travaille au corps son espace et sa scénographie. C'est un cinéma quasi abstrait, mathématique, une feuille blanche tridimensionnelle où s'opère une danse morbide, où la créativité a tous les droits, où les seuls maîtres-mots s'appellent points de vue, trajectoires, lignes de fuites, découpage, regards et langage corporel. Non, décidément, on n'a pas fait mieux depuis 35 ans à part Mad Max 4.

Le résultat est un film intemporel et charnu, sans bout de gras ou presque : en effet, la seule ombre au tableau est une scène d'attaque de repaire de communistes, longue et platement filmée. Un caprice de producteur (estimant que tout cela manque de fusillade), que McTiernan délégua d'ailleurs mollement à sa seconde équipe.

De nombreuses petites digressions font monter la tension aussi surement que la sueur qui s'accumule sur les visages des protagonistes, de plus en plus enfermés dans des gros plans anxiogènes à la Leone, et où les seuls plans d'ensemble proviennent de la vision thermique du Predator. Tout le monde finit par perdre la boule crescendo jusqu'à la fameuse scène de l'invraisemblable pétage de plomb, où tout le monde défouraille en choeur pour dégommer la jungle sans aucun résultat.

Alors que tout espoir est perdu, McTiernan orchestre un duel mythologique, un des plus dantesques de l'histoire du cinéma, dans un long dernier acte muet et primal où Schwarzenegger, enduit de boue et torche à la main, retourne à l'état de nature tel un guerrier du paléolithique pour affronter mano à mano un Goliath technologique qui estime enfin avoir là un adversaire à sa mesure. Et c'est sur le rire caverneux du Predator que se conclut cette fable sur la condition humaine, bien plus subtile qu'il n'y paraît et sans cesse pompée et repompée depuis, parfois pour le meilleur, mais le plus souvent pour le pire.