La réunion de famille est un genre en soi : déclinée à l’envi, usé jusqu’à la corde par la comédie paresseuse, elle peut être aussi se révéler un théâtre de la cruauté particulièrement fertile. S’inspirant du regard au scalpel de Haneke ou de Pialat et de sa mythique fin d’A nos amours, tout en lorgnant évidemment du côté du Festen de Winterberg, Antoine Cuypers parvient avec son premier long métrage à éviter le plus grand nombre des pièges qui se présentaient à lui.

Il sera donc question de retrouvailles, d’une galerie de portraits servis avec conviction par des comédiens au cordeau : la mère bourgeoise, infantilisante et maniérée tout en étant sincère, la jeune fille enceinte jouant son rôle de l’entrée dans le monde adulte, le père au barbecue (Arno, dans un contre-emploi amusant), la belle-fille et le gendre poliment soumis, et le fils, Cédric, centre névralgique, abyme à combler.

Déficient sans qu’on ne précise jamais la nature de ses symptômes, il reste gérable tant qu’il prend sur lui la tendre condescendance de ses pairs. Toute la première partie sonne ainsi très juste par ses non-dits, ses petits malaises comme autant d’habitudes patinées par des décennies de pratique : chacun joue son rôle, l’équilibre est précaire, mais on croit dur comme fer que cette fois encore, le livret sera récité selon les attentes. Regards entendus, remarques au passage, sourires de connivence. L’enfer est déjà là, mais sous la patine des conventions.

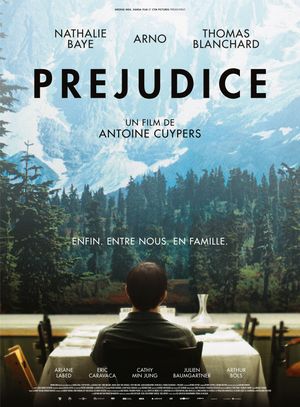

Sur cette partition en conditionnelle, Cuypers dissémine les objets du malaise : un lyrisme soudain (la très belle scène de l’orage sur la table du jardin), ou une bande son toute en percussion inquiétantes, rappelant fortement celle qui instillait déjà une forte tension dans Birdman. Et Cédric, donc, dont le projet gentiment dingue, celui de partir en Autriche, est né d’un poster affiché dans sa chambre, et dont il s’est mis en tête de retrouver la montagne représentée.

Cédric est la poésie, l’insolite, le grain de folie qui, tant qu’il est contenu, apporterait à la famille sa singularité. Mais l’annonce de la grossesse de sa sœur génère chez lui un besoin de s’exprimer plus qu’à l’accoutumée, et qui va faire presque tout basculer.

Après quelques scènes d’extérieurs (dont une étouffante promenade en forêt, toute en longues focales, où tout le trajet ne semble qu’une longue perdition), c’est la réclusion pour un huis clos qui assume sa théâtralité par une unité de lieu labyrinthique : Cédric, qu’on enferme un temps dans sa chambre, ressurgit de façon inexplicable, et hante ce repas dont la mécanique se grippe inéluctablement.

La réussite de Préjudice tient dans sa capacité à échapper à la structure habituelle du drame, inféodé à la gradation cathartique depuis l’Antiquité : ici, les partis ne se prennent pas facilement, et chacun semble avoir des raisons légitimes d’en vouloir à l’autre. On est en empathie avec l’un comme on peut donner des circonstances atténuantes à l’autre. La violence la plus terrible restera celle des mots, dans des échanges sur lesquels Natalie Baye excelle encore plus qu’elle ne le fera quelques mois plus tard dans Juste la fin du monde de Dolan.

Aveu d’échec ? Retour à la normale ? Enfer d’autant plus incisif qu’il se présente comme serein ?

L’épilogue de Préjudice est une gifle lente, comme on en voit peu, et qui fait de l’impasse spatiale et psychologique une prison insoutenable, jetant un voile opaque sur les montagnes condamnées à rester en deux dimensions sur les murs d’une cellule.

(7.5/10)