Revenge étoffe la liste d'un sous-genre important et plus que jamais actuel, le rape and revenge. A la base construit comme une réelle catharsis, l'affranchissement scénaristique de la domination masculine, le film nous donne pourtant l'impression de s'attribuer l'appellation comme un argument commercial, et de parfois la délaisser au second-plan. Quoiqu'il en soit, il s'agit en fait de comprendre, en nuances, le féminisme véhiculé par Revenge. Entre marketing et révolution féministe, quel est le message du film légué par Coralie Fargeat.

Revenge: invraisemblable et amoral

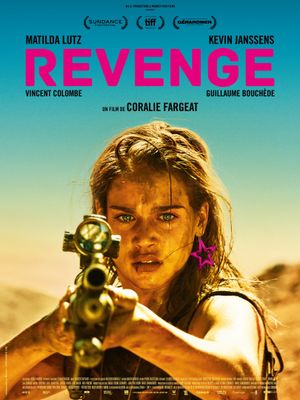

Les maladresses formelles de Revenge sont peut-être autant présentes que les éclairs de génie et sûrement tout aussi bien réparties. L'actrice, Matilda Lutz, véritable trouvaille de la production (un petit canon de beauté, c'est vrai, mais surtout d'acting, ce qui est rare pour une non-professionnelle), fait écho à son antagoniste, le personnage de Richard, son petit ami au début du film, dont l'acteur nous laisse plus sceptique quant à son interprétation. Kevin Janssens, l’interprète de Richard, nous ouvre la porte à un même-jugement pour Vincent Colombe, l'interprète de Stanley. Côté réalisation, certaines petites folies de mise en scène ne sont pas très efficaces, comme le plan-séquence final où la caméra tremble involontairement, et où la suspension du cut nous laisse plus voir le jeu d'un acteur pas toujours convaincant/convaincu qu'une réelle montée en tension; ou bien, héritage d'un passage à la Femis pour la réalisatrice, la séquence du réveil du personnage de Jennifer dans le désert avec un retour interminable à de fausses réalités (digne du développement de 127 heures, ou une référence?), qui, elle, n'est pas toujours très utile; finalement, quelques petits faux raccords discrets, mais importants pour la vraisemblance du scénario, comme celui de la blessure de Jennifer dans le dos après la sortie de la grotte (rappelant qu'effectivement, une branche qui vous traverse le corps, rentre par un côté et ressort par un autre; un manquement à la scène de cautérisation, d'ailleurs, qui mériterait d'être développé), et quelques autres, qui nous induisent alors peut-être sur la piste que tout ceci n'est pas forcément à prendre très au sérieux. Mais est-ce que toutes ces maladresses seraient alors irrémédiablement à la mesure de la nature du propos du film, nous donnant à voir un féminisme creux et moraliste? Non, justement, car le féminisme de Revenge n'est pas là où on prétend le voir, et heureusement. Si d'un autre côté, déjà, la photographie (pop et percutante, proche d'un Mad max, Fury road à la française), le scénario (représentatif d'un développement exceptionnel du personnage principal) nous obligent à penser que tout ceci n'est pas qu'une vaste blague, Revenge est un film qui va envers et contre tout vers le but de son personnage, et celui-ci n'est pas une vengeance féministe: c'est une vengeance amorale.

Un film de ce genre, c'est un paradigme, une histoire où toutes ses notions se répondent entre elles et se suffisent. Des références aux lieux de déroulement de l'histoire, tout s'enchevêtre comme une appropriation unique, pour la diégèse, où les tenants et les aboutissants ne tiennent qu'à eux-mêmes et n'ont besoin de rien d'autre. Si la revanche sur les trois hommes qui ont tenté de la tuer, en toile de fond, nous détourne d'un sujet de rape and revenge pur et dur, c'est parce que Coralie Fargeat nous montre enfin qu'il n'y a pas forcément besoin de message féministe pour faire un film féministe. Ce film est, peut-être plus que tout autre, féministe, car il a été fait par une femme, une femme qui sait ce que c'est de faire un bon film avec une morale interne et jamais sociale. Une femme qui maîtrise grandement toute son histoire, certains aspects très importants de sa réalisation, son marketing aussi, peut-être, mais surtout une réalisatrice qui nous surprend et nous fait dire, en vérifiant les crédits: "Oh mon dieu, c'est un film de femme".