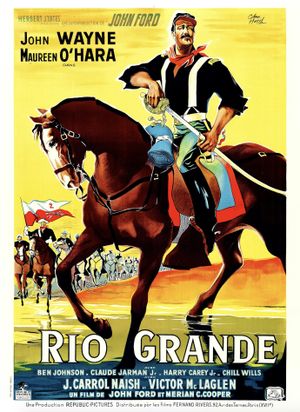

Qui cavale, rit.

Il n’est pas le western de Ford le plus encensé sur ce site mais moi ce Rio Grande m'a fait grand plaisir, plus que je ne l'aurais cru. Tout d’abord ce n’est pas une énième histoire de vengeance et...

Par

le 18 juin 2013

29 j'aime

12