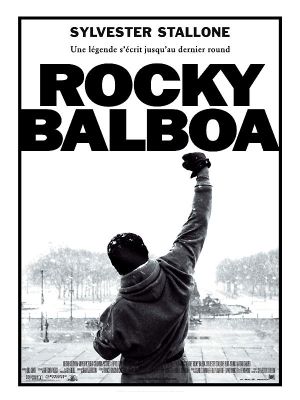

Rocky a une petite baisse de moral depuis que sa femme est morte. Il erre pesamment dans les rues et entre les tombes, goûte les saveurs des petites choses avec l’engourdissement des âmes résignées et ne semble plus apprécier l’air rude de Philadelphie que pour ses pics agressifs qui lui offrent cette douleur quotidienne si chère aux damnés égarés. Et puis tout à coup, il se rappelle qu’il est surtout fait pour caler des gnons sur des visages hargneux et, dans cet accès de lucidité, c’est le monde entier qui entre dans la lumière et reprend vie.

On rigole on rigole mais Rocky Balboa est un sacré bon film. C’est la clôture parfaite pour une saga, c’est un bouquet final qui sent l’amour. Peu importe qu’on prenne le boxeur fausse-patte pour l’ours maladroit de ses débuts, pour le fauve déchaîné de L'Oeil du tigre ou pour le super héros vengeur de l’épopée sibérienne, ce Rocky là les réunit tous avec toute l’affection d’un Prométhée pour ses sculptures et le dévouement d’une mère pour ses fils. Et tout est fait avec finesse, avec enthousiasme et avec une générosité qui ne connaît que peu d’égales. Parce-qu’il s’agit de Stallone voyez-vous, et que Stallone il est assez unique pour ça. Généreux, excessif peut-être oui, il l’est tout au long de sa carrière pour l’action décérébrée, mais il l’est aussi pour le sentiment, l’émotion, les leçons de vie. Et c’est avec une authenticité rare, une implication pleine et entière qu’il rend tout ça plus qu’acceptable ici et arrive parfois à des fulgurances admirables qui élèvent ce rôle aux cîmes de sa filmographie.

Sylvestre a construit deux personnages, deux sagas, et si Rambo n’aurait peut-être jamais dû survivre au final de First Blood, parfait en l’état, Rocky, lui, était fait pour durer, se questionner, endurer, gravir des montagnes, tomber et se relever. Et devant Rocky Balboa on peine à imaginer un film plus digne de représenter et finaliser l’évolution d’un tel héros. Il est évident que Stallone a parfaitement compris son personnage et qu’il restitue dans cette version toute la sève d’un type cabossé qui a su émouvoir un bon paquet d’autres types qui pourtant le regardaient avant tout pour ses mandales sur des musiques épiques. Et c’est un film à l’image de son réalisateur, jonglant entre la sobriété d’une morale simple et la surenchère d’un combat final jouissif qui, on est dans Rocky, tient plus d’un duel de tanks que d’un véritable match de boxe. C’est un film véritablement touchant par sa sincérité, par sa franchise, par son intimité, un conte raconté par un acteur et son personnage, tous deux partie intégrante d’un même gars pleinement dévoué à son public. C’est une ultime déclaration d’un réalisateur transi à son avatar des rings, le clou d’un spectacle aussi volcanique qu’empli de tendresse, le point de rendez-vous d’une galerie de gueules vieillies (Burt Young est fabuleux), parcheminées, grignotées par le temps mais éclairées par une dévotion passionnée. C’est un film pictural — Stallone est peintre, vous l’savez ça — qui sait parfaitement jouer des teintes avec élégance, composant les ruelles froides d’une histoire nocturne et hivernale où seul Rocky apparaît parfois comme une pointe de couleur chaude et virevoltante pourtant très vite rongée par les bleus.

Vous avez vu ? Pas une seule citation pour ponctuer tout ça. On aime bien justifier son adoration pour un tel acteur par une déferlante de répliques balourdes mais ce serait peut-être déplacé ici. Ça risquerait de faire oublier le propos principal : Rocky Balboa est un vrai bon film orchestré par un réalisateur qui a encore des choses à dire. Et ce réalisateur, Sylvester Stallone, est un grand acteur.