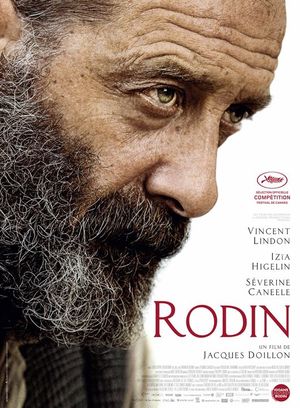

Bien sûr, Isabelle Adjani et Gérard Depardieu sont déjà passés par là, avec le succès et la fièvre que l’on sait, dans ce film-monstre couvert de César réalisé par Bruno Nuytten en 1988. Juliette Binoche a elle aussi incarné la sculpteuse, enfermée alors à l’asile de Montdevergues (où elle vivra recluse, jusqu’à sa mort) chez Bruno Dumont en 2013. Jacques Doillon filme à son tour Rodin et Claudel sous les traits de Vincent Lindon et Izïa Higelin avec l’ambition d'observer, de saisir l’intimité du maître (dans son labeur comme dans ses amours) en s’éloignant si possible du biopic officiel prompt à célébrer, respectueusement, le centenaire de l’artiste jusqu’aux guichets du Grand Palais.

Mais on sent Doillon ne sachant pas quoi faire, par quel bout attaquer ce monument de la culture française (qu’il réduira même, sur la fin, à un queutard et un esthète obsédé par son Balzac controversé). Ce sentiment d’embarras se révèle dans un scénario assez confus (un peu de sculpture ici, un peu d’amour là, un peu de vraie vie aussi, un peu de conversations avec les grands noms de l’époque, Mirbeau, Monet ou Cézanne, ramenés à quelques effigies figuratives…), des dialogues soit très écrits (et qu’Higelin a bien du mal à s’approprier), soit très fades (et le plus souvent étouffés dans la barbe de Lindon ou hachés par la diction pénible d’Higelin), et dans une mise en scène sans éclat qui, trop rarement, parvient soudain à capter une intensité (Rodin modelant la tête de Victor Hugo), un sursaut, une lueur, un instant de grâce.

Les questionnements sur le travail de Rodin restent quasi accessoires, perdus dans un tout qui tente en vain d’en restituer la perfection et la modernité. Et puis Doillon paraît vouloir s’intéresser d’abord au désir qu’avait Rodin pour Camille (et pour Rose, sa compagne, mais d’une autre façon), mettant en avant celui-ci au détriment de la recherche d’absolu dans sa tâche. Les scènes qui s’y risquent sont pourtant magnifiques (Rodin observe, Rodin palpe, ajoute, retranche, façonne…), débarrassés de dialogues inutiles et autre baratin enflammé, et on rêve un peu, beaucoup (passionnément), à La belle noiseuse et ses longues (et sublimes) sessions artistiques où Frenhofer, par l’exercice de la création pure, tentait de percer failles et mystères de sa modèle. Ici, Rodin n’est plus qu’un ogre grommelant et énamouré, limité avant tout à la présence physique de Lindon et non à son génie.

Article sur SEUIL CRITIQUE(S)