Odyssée rock et folk, épopée sanglante, amour entier et inconditionnel, puissante envie de liberté, terres sauvages, fascination pour des personnages victimes de troubles psychiques et psychiatriques, Sailor et Lula est à la fois classique, lyrique et hors normes. Imagination prolifique pour des enjeux périlleux : la réalité est suffisamment changée pour engendrer de l’inattendu, des stupéfactions, des licences artistiques dans un univers qui a sa propre logique interne, avec ses moments où tout semble s’ajuster pour une nouvelle expérience de cinéma, tout en étant ordinaire dans son propos et son sujet. David Lynch n’a rien d’exceptionnel à dire, mais le dit mieux que personne. La force d’impact, constamment recherchée, multiplie les images qui ont un effet de déflagration sans que l’ensemble soit complaisant, gratuit, confus ou irrationnel. Les fantasmes et obsessions du réalisateur sont des ramifications psychologiques qui tissent un lien intime, personnel, entre lui et le spectateur, à la manière d’une confidence secrète.

L’introduction est déjà particulièrement éloquente. Alors que Blue Velvet commençait par un rideau bleu en velours, comme pour masquer des vérités cachées, Sailor et Lula débute par le feu : une allumette, une flamme, un incendie en plan rapproché, et le retentissement de l’orchestre classique de Richard Strauss qui s’impose en crescendo. Cette proximité extrême, ces couleurs chaudes en mouvement, mordorées, connotent une fougue, une passion, dont on ne sait pas encore si elle sera courte, rapidement consumée, ou au contraire de longue durée, entretenue, maintenue en vie.

Road movie, thriller, film noir et parfois comédie musicale, il s’agit d’une œuvre protéiforme dont le maillage s’emboîte sans accro, comme si chaque élément faisait partie d’une arborescence unique, et dévoile un style qui témoigne d’une création à part chez David Lynch. Elle contient quelque chose d’évanescent, qui touche au conte de fée, selon les propres mots du réalisateur. Même si tout peut s’expliquer de façon logique et terre à terre, il y a comme des sorts dans l’air à conjurer. Les rires étranges qui semblent moqueurs, les apparitions d’une sorcière sur son balai dans la nuit ou ailleurs, évoquent un danger permanent pour les deux héros dans une atmosphère parfois funèbre, parfois onirique.

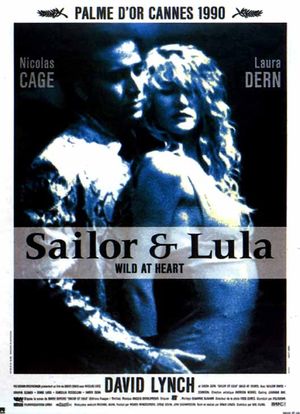

Il fallait bien l’épatant Nicolas Cage et sa veste en peau de serpent, son physique atypique mais séduisant, son allure de chien fou pour incarner Sailor et coller au tableau Lynchien. Ses interprétations de deux chansons d’Elvis Presley sont remarquables, et parfaitement intégrées au comportement à la fois désinvolte et langoureux du personnage. A côté, Laura Dern, charnelle, au jeu intense, généreux, est capable de fondre en larme, d’exprimer la crainte, la peur, la dégradation, l’altération, la déperdition, la jubilation, et nous offre un chavirement à sensations fortes. Le cinéaste dira d’elle qu’elle est l’actrice la plus talentueuse qu’il ait jamais connue.

Le reste du casting n’est pas en reste et crève l’écran. Les portraits percutants défilent. Que ce soit l’extraordinaire Isabella Rossellini, blonde, sourcils noirs épais, envieuse et corrompue, Grace Zabriskie, à la physionomie déroutante, silhouette bancale, jambe harnachée de fer, perverse hallucinée, Diane Ladde, mère ménopausée malsaine, capable dans un état de crise de se recouvrir littéralement le visage de rouge à lèvre, ou Willem Dafoe, repoussant, prodigieusement fou, la gueule typée, devenu iconique, tous sont comme des notes de musique dans un grand tout qui orchestre un monde extravagant, bizarre et tordu. Ici, les tueurs ne tuent pas forcément pour l’argent, mais parce qu’ils aiment tuer. Le meurtre est associé à un trip sexualisé, avec ses préliminaires, sa monté en puissance et sa conclusion orgasmique, signifiant la mort.

Citons deux scènes particulièrement mémorables. D’abord quand Sailor et Lula, roulant en décapotable la nuit, remarquent des vêtements sur la route qui les mènent à un récent accident de voiture, avec une rescapée éphémère, une adolescente en état de choc, anormalement délirante, n’intégrant pas que sa famille est décédée, le tout accompagné par les notes de piano d’Angelo Badalamenti d’un spleen à pleurer. Ensuite lorsqu’une fenêtre ouverte expose une terre aride, sous un soleil caniculaire, avec un passant, tandis que les premiers sons de guitare sèche de "Blue Spanish Sky" de Chris Isaak se font entendre. Lula, à l’intérieur de la pièce, cigarette à la main, couchée sur le dos, entend frapper à la porte. Bobby Peru, interprété par Willem Dafoe, s’impose. A la suite de paroles ambiguës, sarcastiques et d’un coup de colère, il refuse de partir avant que Lula ne lui dise « baise-moi » sous ses caresses, pour ce qui s’apparente à un véritable viol. Cette dernière semble alors, malgré elle, y prendre furtivement du plaisir, avant de finir bouleversée, perturbée, après cette atteinte à son intimité, son intégrité physique et psychique. Un plan crapuleux de la part de cet être abject dont les actes et les mots prononcés sont pareils à du poison.

C’est finalement après un moment fantasmagorique, féerique et salvateur, par les paroles chantées de "Love Me Tender", annonçant quelque chose qui fait sens pour l’actrice principale, que le tout s’achève, avec l’idée que l’amour peut être plus fort que tout.

Cavale, passion, générosité, intensité, désinvolture, rock, violence, prison, rédemption, sorcière, désert, trouble, meurtre, folie, traumas, fée, enchantement, illumination, le champ lexical du film témoigne d’un réalisme teinté de fantaisies, combiné à la maestria et au pouvoir d’évocation immense qui caractérise le cinéaste. Il s’agit probablement de la romance ultime qu’il voulait narrer, décrire, raconter, avec comme objectif final la célébration de la communion amoureuse.