Il est curieux de voir à quel point certains genres de films sont bâtis sur les mêmes ressorts. Tenez, le film catastrophe, par exemple. Au début de la plupart d'entre eux, le héros, ou celui qui est voué à le devenir, est quasi systématiquement en rupture familiale. Il est en pleine séparation ou en instance de divorce (cela dépend si c'est un bon chrétien), ses gamins lui font une gueule pas possible (c'est de sa faute) ou pire, il est divorcé d'avec une femme sublime et sa fille, toujours magnifique elle aussi, a du mal à se faire à son changement de vie. Si en plus, l'ancienne femme s'est re-maquée avec un gros riche frêle et égoïste, c'est le pompon.

Mais généralement, rien ne vaut une bonne catastrophe naturelle pour remettre la cellule familiale américaine originelle en ordre de marche, plus que jamais unie et retrouvée. Si les premières minutes apitoient, le plus souvent avec photos du bonheur perdu à l'appui, les scénaristes trouveront toujours une bonne occasion de faire en sorte que la divorcée (ou séparée) soit sauvée par son ex époux qui lui, n'a jamais pu faire le deuil de son couple. L'amour renaît miraculeusement. La fille (ou le fils) du héros, trouvera l'amour pendant que tout s'écroule autour d'elle (de lui). Pour celui (celle) qui lui aura sauvé la vie. Amour de la figure paternelle, sans doute. Et pour peu que l'enflure de pièce rapportée périsse parce qu'au fond, c'est un minable et une ordure sans nom, la fin du film pourra exalter les vertus de la famille unie, mue par le véritable amour, qui n'aura cédé que momentanément à la tentation d'aller voir ailleurs. Et les enfant révèreront le pater familias, héros sur lequel cette cellule repose. De là à avancer qu'une bonne catastrophe à plusieurs millions de milliards de dollars de dégâts serait le remède miracle au divorce et à l'effritement de la famille américaine...

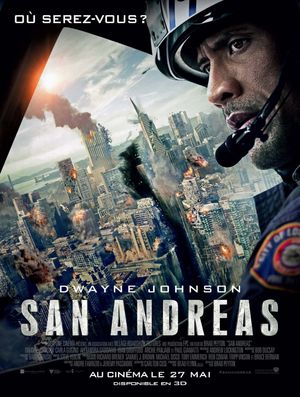

San Andreas reprend à la lettre tous ces ressorts d'un classicisme absolu. Dès les premières minutes, on comprend à peu près l'ordre et l'enchaînement des évènements. On se dit que Carla Gugino a quitté The Rock parce qu'il a sans doute un petit mirliton (à cause des stéroïdes). On ne voit que cela, car quand on voit Dwayne Johnson, tous muscles bandés couleur caramel ou dans son uniforme (y paraît que cela fait de l'effet, l'uniforme), on se dit qu'elle avait tout pour être heureuse, Carla. On comprendra plus tard qu'il s'agit d'un énième trauma familial qui les a séparés. Ouf ! L'honneur de The Rock est sauf concernant la taille supposée minime de son anatomie.

Si ma critique est jusqu'ici assez ironique, il faut reconnaître que San Andreas défend avec courage les couleurs du film catastrophe. Si l'on met de côté son cynisme pendant les deux heures du film, force est de reconnaître que l'oeuvre donne de manière généreuse ce que l'amateur de destruction est venu chercher. Il assure suffisamment la part de grand spectacle que l'on est en droit d'attendre avec son quota d'images chocs, de situations tout aussi variées que désespérées, ou encore d'effets spéciaux impressionnants et bien réalisés. Oui, certaines scènes versent dans l'improbable. Peu importe. Car le plaisir est là.

Une fois n'est pas coutume, Brad Peyton réussit à ce que l'on s'attache un tant soit peu à ses personnages au milieu des décombres. Bon, Faut surtout dire qu'il y a Carla Gugino, la MILF la plus sexy de la planète, et Alexandra Daddario, ses formes affolantes et ses yeux bleus dans lesquels on voudrait bien se noyer, ça aide. Mais cela ne retire pas les solides qualités d'entertainment de ce San Andreas, qui se suit avec un plaisir évident et une jubilation dans son art de la destruction qui mettra le spectateur bourrin en joie.

Grosse sucrerie appétissante mais qui sera sans doute assez vite oublié une fois la porte de la salle de cinéma franchie, San Andreas coche avec application toutes les cases des recettes du succès du genre catastrophe, livrant une oeuvre sympathique et divertissante. Et puis, un rendez-vous avec les formes voluptueuses et émouvantes d'Alexandra et de Carla, cela ne se refuse pas...