En confrontant l’Américain bas de gamme aux stéréotypes du film noir, Blood simple dynamite les figures imposées du genre dans un exercice de style brillant et sereinement chaotique. Il y a bien là un mari encombrant, une femme fatale (malgré elle), un amant notoire et un privé pourri. Il y a aussi ce schéma classique de l’adultère et de la vengeance, variation noire sur un même thème, maelström inexorable vers le sang et la fatalité, mais il y aurait plus que ça, plus que des clichés réinventés autour d’un quatuor infernal s’entre-tuant sans rien comprendre : il y a la quête absurde d’une vérité tout aussi absurde, la vision burlesque et chauffée à blanc d’une tragédie ordinairement pathétique rappelant La fièvre au corps ou Le facteur sonne toujours deux fois.

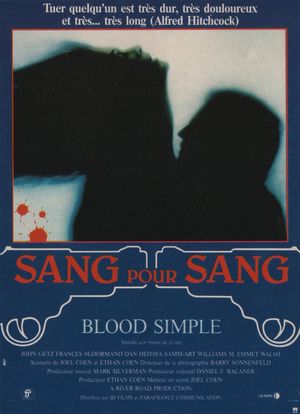

La construction crescendo du scénario amène les protagonistes à sans cesse buter sur une réalité qui leur échappe, les égarant dans un écheveau de quiproquos et de faux-semblants funestes (qui a tué qui, qui est vraiment mort). En définitive, la seule survivante du massacre restera dans l'expectative, ignorant qui est en train d’agoniser sur le carrelage de sa salle de bains. Pied de nez final d’un bazar poisseux contrôlé de bout en bout par les frères Coen, millimétré même lors de grandes scènes opératiques telles que le duel aveugle final ou le long morceau de bravoure central, très lynchien, illustrant à merveille le propos d’Hitchcok repris sur l’affiche française originale ("Tuer quelqu’un est très dur, très douloureux et très très long").

Le film est comme en état d’apesanteur constant, alourdi, ralenti (un peu trop par moments), les scènes s’étirent, se dilatent, créant une atmosphère délétère et fatiguée propice à la géographie et au climat texan. Les personnages sont abîmés, lassés, harassés, sans avenir certain, ne servant que de pions foutraques à un théâtre de la barbarie où les certitudes ne sont jamais ce qu’elles sont censées être.