Elle eut un jour l’idée d’écrire la liste des choses qui font battre

le cœur. Ce n’est pas un mauvais critère, je m’en aperçois quand je

filme.

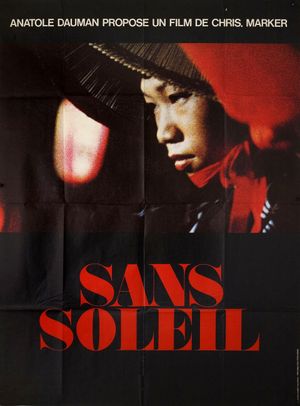

Nous dit Chris Marker au début de son "Sans Soleil" en faisant référence à Sei Shōnagon, dame d’honneur nipponne de l’époque d’Heian, elle même familière à l’exercice de la contemplation des choses.

Sur le plan suivant ce commentaire, est filmé une fête de quartier japonaise, un « matsuri » où le bruit assourdissant des cuivres et des divers tambours viennent se confondre avec le bruit sec des getas des danseuses. Le cinéma fait son travail, Marker ne s'est pas uniquement contenté d'énoncer ce critère, il a lui aussi fait sa liste de choses qui font battre le coeur, derrière l’oeil de sa caméra, entre deux voyages, au son d’un synthétiseur hypnotique. Sans Soleil, c’est ce poème universel qui rappelle a quel point les souvenirs sont volatils, à quel point la mémoire doit être l’effort de tous. Tout le projet de Marker dans ce film-essai est de coller, parfois superposer, mais surtout filmer des élements du passé, du présent et même parfois du futur (comme dans la « zone » et ses non-images ) pour saisir avec sa caméra l’essence de ce qui peut unir des cultures jusque là radicalement opposées.

Marker s’interroge sur le rôle de l’image dans l’appréhension du monde : c’est elle qui permet à l’homme de ne pas sombrer mécaniquement dans l’oubli, ne pas se laisser emporter par la spirale du temps. C’est à travers le regard de cette femme de Guinée-Bissau que l’image arrête le temps

Elle m’offre son regard, mais juste à l’angle où il est encore

possible de faire comme s’il ne s’adressait pas à moi - eEt pour finir

le vrai regard, tout droit, qui a duré 1/25 de seconde, le temps d’une

image.

La caméra assure sa « fonction magique de l’oeil » comme y parviennent les télévisions de Tokyo dans la rue en renvoyant elles-mêmes des images prélevées d’un autre temps. Cette fonction de l'image dont parle Marker, c’est sa capacité à capter nos émotions, à éveiller nos souvenirs, à traverser les temps pour nourrir la mémoire collective des hommes. La mise en scène invite le spectateur à prendre lui aussi part dans la nécessité de comprendre l’image comme support de l’écriture de cette nouvelle mémoire. Finalement, c’est aussi nous que regarde cette guinéenne au même titre que c’est nous qui sommes regardés par ces « bandes-dessinées » qui intensifient la sublime absurdité de la ville de Tokyo : un équilibre entre le regardé et le regardant peut alors s’instaurer.

La question du rêve est également abordée : les images rêvées, les images déformées, transformées, toutes les non-images (celles qui existent mais qui ne peuvent être identifiées) sont chacune un rempart contre l’incapacité de l’Histoire à écire la mémoire. L’homme s’efforce d’essayer de joindre les bouts entre passé et présent, de voir à travers les images du passé le renouveau du présent mais c’est en vain. Marker le montre en établissant le contraste entre l’image de ces deux hommes politiques guinéens : un homme ému reçoit une décoration de la part de Luiz Cabral fraichement élu à la tête du parti pour l’indépendance de la Guinée-Bissau et la réalité de l’Histoire qui quelques années plus tard, enverra Cabral en prison et fera monter l'autre homme sur les marches du pouvoir. Triste coïncidence ? Je ne crois pas. Marker avait déjà remarqué dans le Vertigo Hitchcock que la mémoire était impossible, qu’à trop s’intérroger sur le passé on finissait par tomber sous la coupe du présent comme le corps de Madeleine sauvée de la noyade vient se confondre avec celui d’une autre rejetée quelques temps plus tard au même endroit. Ainsi, l’image onirique apparaît comme une échappatoire à la diffusion excessive d’images historiques, de souffrance, de douleur, de société ; elle permet à l’homme d’oublier ses repères spatio-temporels, de rendre le voyage possible.

Je vous écris tout ça d’un autre monde, un monde d’apparences. D’une

certaine façon, les deux mondes communiquent. La mémoire est pour l’un

ce que l’Histoire est pour l’autre. Une impossibilité.

Sans Soleil est également un documentaire sur le Japon, l’analyse pertinente d’une société qui survit en reconsidérant constamment les frontières entre la vie et la mort. En admettant que chaque fragment de la création tient son répondant invisible, la société japonaise transforme le deuil en curiosité. "La cloison qui sépare la vie de la mort ne nous paraît pas aussi épaisse qu’à un Occidental. » Effectivement, qu’attend ce couple venant prier pour leur défunt chat au temple de Gotoku-ji ? Pourquoi les japonais laissent-ils passer les âmes des défuntes voitures avant de traverser ? Cela pourrait être expliqué par leur obsession à communiquer sans la contrainte du temps, de rendre la cloison entre vie et mort la plus fine possible. Si Marker choisi le Japon comme sujet principal de son film, c’est qu'il ne peut trouver autre meilleur lieu d’observation que celui d’une société tirée vers tous les extrêmes. « La poésie nait de l’insécurité » et le Japon, l’insécurité ça il connait bien … Quoi de plus beau que de filmer les rochers d’Ise pour nous faire part que la poésie japonaise ne cherche pas à qualifier mais à contenir l’essence même des choses. Barthes écrivait dans « L’Empire des signes » qu’il ne fallait en aucun cas chercher à comprendre le sens logique d’un haiku, qu’il serait réducteur d’y percevoir l’expression d’une pensée riche sous une forme brêve mais qu'au contraire, le haiku décrivait "Un évènement bref qui trouve d’un coup sa forme juste ». La poésie japonaise est si belle car elle ne cherche pas à nous parler d’un temps perdu, à placer des mots sur un évènement depuis longtemps passé, elle permet d’accorder le temps et l’écriture comme Marker cherche à accorder le temps avec l’image.

Car il est effectivement également question de poésie dans ce long-métrage : la mémoire collective dont on parlait précedemment repose sur la poésie des choses, la « poignance des choses » comme le dit lui même Marker. L’énonciation indirecte voulue et choisie par le réalisateur renforce l’idée qu’on est en train de nous lire un long poème. Car ce que Marker veut que l’on retienne de son Sans Soleil, c’est qu’il n’y a pas plus belle façon d’écrire la mémoire que de partager ces instants captés, ces regards fugitifs, cette poésie présente dans toute chose et il y parvient. Il nous apprend que l’on peut regarder l’image autrement et se servir de l’image pour appréhender l’autre et se souvenir de nos expériences sensibles. Sans Soleil, c'est cet enchainement de questionnements philosophiques, cette nécessité de filmer pour garder une trace et ne pas oublier, ce flot permanent d'images. Il est encore possible de regarder autrement, de changer de point de vue, de contempler autrement : on laissera Bashō conclure avec ce sublime haïku cité dans le film :

Le saule contemple à l'envers l'image du héron